赤こんリポーター(令和6年度3)

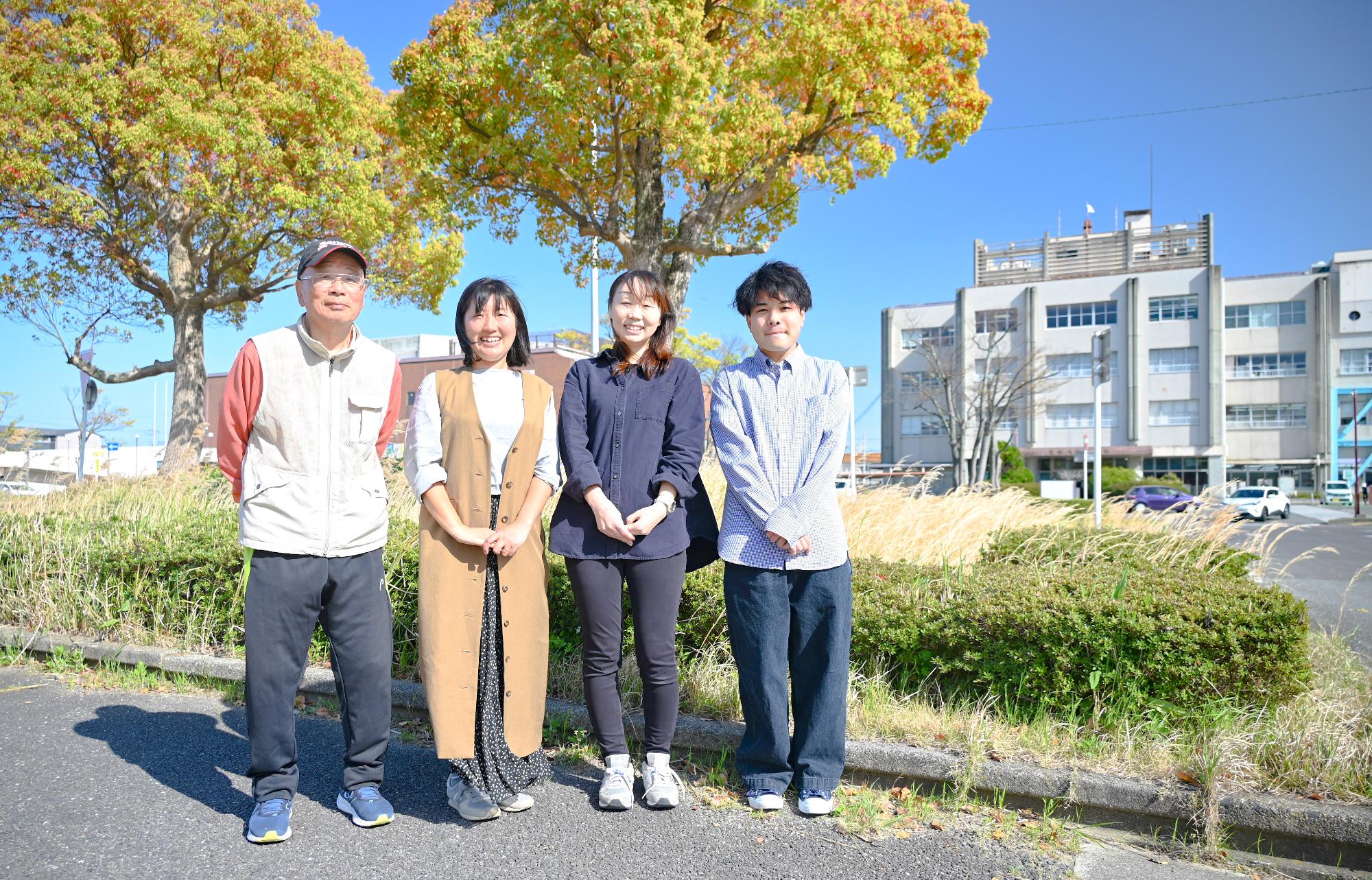

(左から)馬場 利男さん、松村 美沙枝さん、山田 恵美さん、東 知樹さん

市では、市民との協働による市民に親しまれる広報活動を推進することを目的として、市民が地域の魅力やイベントなどを取材し、発信する市民広報リポーター〔愛称赤こんリポーター〕が活躍しています。

このページでは、4人の赤こんリポーターがまちへ飛び出し、見たもの、触れたもの、感じたことなどをご紹介します。

元気で楽しい、市民目線での情報発信にご期待ください!

赤こんリポーター(令和6年度4月から7月末までの活動はこちら)

Facebookでも情報を発信しています!

赤こんリポーターFacebookページは下記リンクをご覧ください。

赤こんリポーターだより

令和7年3月17日 月曜日『こども用品のおゆずり会「ほんわかリユースフェスティバル」』担当山田 恵美

3月17日、はちはぴひろば前のスペースにて、市内で活動をしている美創屋ONRI、HugBaby、まるえこ、ホームスタートほんわかなどの団体が参加し「ほんわかリユースフェスティバル」が開催されました。赤ちゃんの成長は早いもの。まだまだ使えて「誰かに使ってもらいたいな」という赤ちゃん・子ども用のお洋服やベビーバス、ベビーチェア、ベビーシートなどを、今必要としている子育て世代につなぐ、譲るひとも譲られるひとも嬉しい試みだと思いました。子育てはみんなですると、もっと楽しくなる。子育てを応援してくれる場所が市内にはたくさんあるので、困ったときはぜひ相談してみてください。

令和7年4月7日 金曜日『心もあたたまる春の気候』担当東 知樹

すっかり春の季節となり、暖かくなってきた4月7日、白鳥川沿いの桜がだんだんと咲き始めていました。この日は快晴で、桜の花の色に空の青さがとてもマッチしていました。夜になると、飾られているぼんぼりが灯りはじめ、昼とはまた違う、ぼんぼりの柔らかい光に照らされたあたたかい桜を見ることができました。ぼんぼりにはさまざまな願いが込められていて、心も暖かい気持ちになれました。まだ蕾の花も多かったので、満開になるのが楽しみです。皆さんもぜひ、訪れて心をあたためてみてはいかがでしょうか。

令和7年3月29日 土曜日『第5回 入学前の新1年生対象の交通安全教室』担当馬場 利男

「未来のある子どもたちを地域で見守りましょう」をテーマに、「あづちっ子みまもりたい」(代表 井上千之)の声かけで、各地域の子ども会役員・地区委員・民生児童委員などの各団体が参加して、3月29日(土曜日)に交通安全教室が開催されました。

当日は入学前の新1年生22人と在校生、保護者約100人が安土小学校に集まり、駅前交番の警察官から、横断歩道を渡るときや、信号機の色について話がありました。その後、安土小学校を出発し、JR安土駅地下道を抜けて加賀団地交差点までの約2キロメートルを、警察官を先頭にみんなで歩き、信号機のところでは点滅になったときの渡りかたなどを教わりました。

子どもたちが犠牲になる自動車事故はこれまでにも多数発生しています。ドライバーは今一度命の尊さを考え、事故の無い世の中にしていく必要があるのではないでしょうか。年齢を問わず、無事故無違反の運転を心がけましょう。

令和7年3月22日 土曜日『近江八幡の新しい魅力のカタチ』担当松村 美沙枝

3月22日(土曜日)、御猟野乃杜牧場で「ハチマン×コスプレ」が開催され、全国から多数の参加者が訪れました。このイベントは、賀茂神社のお祭りの演武でも活躍している日本在来馬に乗りながら、自分の好きなキャラクターになりきり撮影ができるというもの。神事に登場する毛並みの美しい馬に、コスプレイヤー達も大興奮!サポーター引率の元、広場や竹林での撮影を満喫していました。御猟野乃杜牧場では普段も乗馬や流鏑馬の体験をされていますが、4月5日には甲冑を着ての乗馬体験も開催予定だそうです。賀茂神社へ乗馬して参拝にも行くそうなので、観に行くだけでも迫力がありそうですね。

令和7年3月22日 土曜日『令和6年度緑の少年団「卒団式と記念植樹」』担当馬場 利男

近江八幡市緑の少年団(団長・川橋袖子)の今年度最後の行事として、3月22日(土曜日)、島学区白王町の権座で「記念植樹」が行われ、団員・保護者・スタッフの25人が参加しました。

田舟で権座に上陸後、団員たちはスコップで桜の苗木が入る穴を掘り、水や肥料とともに桜を3本植樹。最後に名前を書いた札が取り付けました。これからどんどん成長していく桜ともに、団員たちも大きく成長していくことでしょう。

令和7年3月15日 土曜日『自然と文化の象徴「西の湖・三ぽうヨシ交流会」』担当馬場 利男

自然を未来に残すために、一人ひとりができることを考え、新たなつながりをつくる研修会が、3月15日(土曜日)に市企画課の主催で「西の湖すてーしょん」にて開催されました。

研修会では、滋賀県琵琶湖保全再生課の河合嗣生氏(環境カウンセラー・造園家)を講師に迎え、「私の推し 西の湖ヨシ原湿地と未来の環境」と題した講演が行われ、42人が参加しました。

講演では、西の湖の風景や環境とともに息づく歴史、野生動物の保護の重要性について触れ、「生物多様性の復権」として、水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約について説明がありました。また、水質や農薬汚染から生態系を守る「環境再生」の観点から、地下水や降雨・降雪による水の拡散の影響についても言及されました。

さらに、持続可能な湿地環境の維持に関する「物質環境」の視点から、一度失われた環境は元に戻すことが困難であることが強調されました。「生態ネットワーク」として、森・里・川・湖をつなぐ琵琶湖流域の健全な維持、人や魚、鳥が行き交う道の役割についても解説されました。

また、「社会ネットワーク」の視点では、次世代を担う中高生を対象としたワークショップの実施など、環境の未来について共に考える機会の必要性が語られました。

講演後のグループワークでは、参加者が30年後の西の湖のあり方について意見を出し合い、「水質浄化」「西の湖の魅力を世界へ発信」「ヨシを活用したライフスタイルの提案」など、大胆なチャレンジ案が発表されました。

名刺交換会では、参加者がヨシに対する思いを語り合い、景観保全や観光資源としての活用、環境保全の視点から歴史と文化を次世代に継承する施策について活発な意見交換が行われました。

令和7年3月15日 土曜日『高校生の若い力で「2025 桜ぼんぼりフェス」』担当馬場 利男

3月8日(土曜日)と15日(土曜日)、白鳥川の景観を良くする会(代表佐藤成宣)のスタッフと八幡高等学校生徒会・陸上部の約80人によって、「白鳥川ぼんぼり祭り」の準備が行われました。

スタッフと高校生らはお互いに協力しながら、竹支柱やロープ張り、配線張り、電球の取り付け、そして市内の保・園・小・その他から集められた、自然環境や夢、希望を描いたぼんぼり330個を取り付け、白鳥川橋から市立総合医療センター前の農橋までの「びわ湖よし笛ロード」にぼんぼり並木を完成させました。桜ぼんぼりフェス開催時には桜も咲き、夜にはぼんぼりも灯って、一層の花見ごろになることでしょう。

ぼんぼりの点灯式は3月22日(土曜日)午後6時

桜ぼんぼり祭フェスは3月30日(日曜日)午後1時から4時

令和7年3月14日 金曜日『おもち焼きで昔の暮らし体験』担当馬場 利男

3月14日(金曜日)、金田小学校3年生の137人が、社会科の「昔の暮らし」の授業で、七輪を使っておもちを焼く体験を行いました。

最初に、七輪で火を起こすために必要な道具である「まいぎり式火起こし」や麻ひも、火吹き棒、網、すぎ葉、炭といったものの説明があり、次に、七輪を使っておもちを焼きました。子どもたちは、まいぎり式火起こしで火を起こそうしましたが、棒が回らず苦戦していました。起こした火を炭につけて、火吹き棒やうちわで七輪の穴から空気を送り込んで燃やすと、こんがりふっくらとしたおもちや、焦げたおもちが出来上がりました。子どもたちは「七輪で焼いたおもちは初めて食べた、おいしかった」と醬油味のおもちをほおばり、みんな満面の笑顔でした。家庭では、七輪で何かを焼くことがない時代でしょうが、今回の授業で楽しい体験ができたのではないでしょうか。

令和7年3月8日 土曜日『明日へつながるゴールを! 奥井グループカップ』担当松村 美沙枝

3月8日(土曜日)、市立健康ふれあい公園で「奥井グループカップ」が開催されました。今回で4回目、県内外の少年サッカーチーム12チームが一堂に会し、熱戦を繰り広げます。「子どもたちに夢をもってほしい」との想いから、元日本代表の森島康仁さん、サッカー系YoutuberのMAKIHIKAさん、梅谷賢人さん、ドリブル特化型サッカースクール ドリ塾塾長のtatsuyaさんなど、子どもたちの憧れの存在がゲストで登場。一緒にプレーできる時間に、子どもたちは目を輝かせながらボールを追いかけていました。

令和7年2月25日 火曜日『チャリティコンサート&お茶席&マルシェ』担当馬場 利男

2月25日(火曜日)、国際ソロプチミスト近江八幡(会長高木冨砂子)のチャリティイベントがホテルニューオウミ2階「おうみの間」で開催され、約280人が参加しました。

「今できること、繋ごう子どもたちの未来…」をテーマに、コンサートでは、木の楽器が奏でる温かな音色のクラリネット&マリンバで、「茶色の小瓶」や「カノン」、「糸」など、10曲が演奏されました。

演奏中、参加者は一緒に手をたたいたり、手をあげたり、軽体操をしたりして、約1時間の有益な時間を過ごしていました。終了後は、お茶席やマルシェなどが設けられ、帆布バックやクレープ菓子、米粉のお菓子などを楽しむことができました。

令和7年2月24日 月曜日『2025みんなでつくる音楽祭「平和 届けよう!愛と希望」』担当馬場 利男

「みんなでつくる音楽祭」は、市内の小・中学生が取り組んでいる音楽祭で、2月24日(月曜日)にヴォーリス学園平和礼拝堂で行われました。市子ども会育成連合会(会長・小川広司)主催、市教育委員会共催で行われているもので、毎年この時期に開催されています。

MSD(ミユージック・手話・ダンス)プロジェクト近江八幡の協力で、岡勇介さんらの4人の指導者のもと、19人の小・中学生が約3か月の練習を経て、電子ピアノ、ギター(ショルダーキーボード)、エレキギター、エレキベース、ドラム、ヒップホップダンス、手話などを音楽祭で披露しました。

バンドでは「ファミーリエ・新しい恋人達に・カーテンコール・APT」が演奏され、ヒップホップダンスでは「しなこワールド」、手話ではプロジェクター映像による、「平和の歌 輪」が発表されました。

当日は雪が降る中、大勢の観客が集まり、終了後には出演者に大きな拍手が送られました。

令和7年2月27日 木曜日『託児×温泉施設で もっと子育てが楽しい近江八幡へ!』担当松村 美沙枝

2月27日(木曜日)、長命寺温泉天葉の湯さんで【産後カフェ 抱っこのお話&ママのごほうび時間】が開催されました。和心助産院の松本奈津美さんと天葉の湯の奥井美香さんの「子育て中のお母さんたちに、もっと自身を労わって欲しい」という思いで生まれたこのイベント。助産師中心の託児のもと、ママはゆったり湯船でリフレッシュ。託児中の赤ちゃんたちの周りには「かわいいね!」「もうお座りできるのね」と、他のお客様との交流で優しい時間が流れます。天葉の湯さんではベビーバスの設置も始まり、どんどん子育て世代に嬉しいコミュニティが広がっています。

令和7年2月17日 月曜日『伊勢大神楽の獅子舞が小学校にやってきました!』担当馬場 利男

2月17日(月曜日)、伊勢大神楽講社 山本太夫一行が島学区を訪れ、伝統の獅子舞を披露しました。伊勢大神楽は、家々の玄関先で祈祷を行いながら獅子舞や曲芸を演じる文化で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

この日は、島学区まちづくり協議会・青少年育成部会の主催で、メリー保育園・白鷺保育園の園児や島小学校の1から2年生、保護者など約100人が、小学校の多目的ホールに集まりました。

子どもたちは迫力満点の演舞に大興奮。最後には、獅子舞による「噛みつき」が行われました。獅子に噛まれると邪気が払われ、無病息災や開運、健やかな成長につながると伝えられています。子どもたちの反応はさまざまで、獅子が近づくと泣き出す子もいれば、平然と噛まれる子も。先生たちも対応が大変だったのではないでしょうか。保護者の中には、「初めて見るので、ぜひ噛んでもらおうと思って参加しました」と話す人もいました。子どもたちにとって、伝統文化に触れながら健やかな成長を願う貴重な一日となりました。

令和7年2月15日 土曜日『べっこう飴を作ろう!』担当馬場 利男

児童たちにお菓子づくりをきっかけに科学について学ぶ教室が、2月15日(土曜日)に八幡東子どもセンターで、金田・馬淵・武佐小学校児童12人を対象に行われました。

アルミカップにスティックシュガーと水を入れ、カセットコンロにセットした鍋の上で加熱し、色が変わってきたら、鍋からあげ爪楊枝を入れて固まるまで待ちます。固まった後、アルミカップからはがしますが、綺麗にはがせるものとうまく剥がせないものがあり、はがせないべっこう飴は爪楊枝で剝がすなど、児童たちは思い思いに出来上がりを楽しんでいました。

他にも、形どられた型にアルミ箔で型枠をつくり、材料を入れて待っていると、アルミ箔の穴から漏れるハプニングあり、残念がる様子がかわいらしかったです。

さらに勉強会も行われ、児童たちは、サトウキビから砂糖が出来る過程と砂糖の種類について学びました。

令和7年2月15日 土曜日『親子で探る体験ツアー 未来にのこしたい宝ものとかいもののひみつ』担当山田 恵美

消費者教育親子体験型プログラム「親子で探る体験ツアー 未来にのこしたい宝ものとかいもののひみつ」が2月15日(土曜日)に開催され、市内の親子11組25人が参加しました。こどもたちは「SDGsこども特派員」として「ゴール12つくる責任・つかう責任」に注目して、買い物という消費行動を通じて自分たちにできることのヒントを、旧市街地にあるお店を巡り取材することで探りました。つくり手の想いやこだわりについて話を聞き、実際にお店や工場を見たり、触ったり、食べたりと五感で感じる貴重な機会となりました。お昼は北海道松前町とのコラボグルメ「近江八幡牛っと巻き」を自分で巻いて食べるなど、近江商人が活躍していたころからの近江八幡と松前町との絆について学び、美味しいがぎゅっとつまった太巻きを楽しみました。午後からは大人、子どもに分かれてワークショップを行うなど、1日を通して私たちの暮らしと買い物はつながっていること、近江八幡にあるたくさんの宝ものに気づいたのでは、と思います。

令和7年2月15日 土曜日『緑の少年団が「ヨシ灯り展」のヨシ刈り』担当馬場 利男

9月に開催される「ヨシ灯り展」に出展するため、2月15日(土曜日)、近江八幡市緑の少年団とその保護者、スタッフの合わせて25人が、B&G財団安土海洋センター近くの西の湖で、ヨシ刈りを行いました。

最初に西の湖自然学校の講師からヨシの水質環境の話があり、その後、ヨシ刈りが始まりました。子どもたちは初め1本ずつ刈り取っていましたが、スタッフから切り方を教えてもらうと、慣れてくるにしたがって、2本3本と一気に刈り取っていました。ヨシの群生で見えなかった西の湖も、一時間後には穏やかな水面が見えてきました。刈り取られたヨシは、半年間乾燥され、真っ直ぐなヨシだけを選別し、皮を剥きヨシ作りの作品に使われます。

団員たちは、「最初は難しかったが、慣れてきたら早く刈れるようになってきて楽しかった」、「疲れた」と話していました。今年の「ヨシ灯り展」の作品が、今から待ち遠しいです。

令和7年2月8日 土曜日『雪舞う八幡堀』担当東 知樹

雪が降った2月8日、八幡堀は一面の雪景色に包まれていました。春になると水郷巡りで使われる屋形船も雪を被り、寒さとともに冬の季節を実感することができました。途中、太陽が顔を出した時には雪に光がキラキラと反射してとても明るく、雪が降っていた時との雰囲気のギャップに心を動かされました。また、観光客の人たちも雪で映える八幡堀を楽しみながら、雪の景色とともに歴史ある建物の姿を写真に収めていました。雪が降る今の季節でしか味わえないこの景色、皆さんも一度目に収めてみてはいかがでしょうか。

令和7年2月9日 日曜日『湖国で今季一番の積雪』担当馬場 利男

冬型の気圧配置が強まり、8日から9日かけて市内一面に積雪がみられました。

カメラをバッグ入れて、ウォーキングがてら、田んぼのあぜ道を西本郷から八幡東中学校方面に向かって歩いていくと、スズメの群れやトンビのとび立ち、新幹線、ガチャコン電車、遠くに見える八幡山など、さまざまな風景に出会いました。

令和7年1月29日 水曜日『1年生が「昔あそびをしょう」で地域ボランティアさんと交流』担当馬場 利男

岡山小学校体育館で1月29日(水曜日)午前9時35分から、小学1年生を対象に、伝統文化の体験「昔あそびをしよう」の学習が行われました。昔から伝わる遊びや、その遊び方を教えてもらうことで、世代間の交流を深めながら、地域の人たちと触れ合い、楽しさを味わう授業です。1年生71人と地域ボランティア19人が参加し、児童たちは、羽子板、こままわし、めんこ、だるま落とし、けん玉、あやとり、まりつき、おはじき、お手玉などを順番に体験しました。ボランティアから手ほどきを受けた児童たちのなかには、手首をうまく使えず首をかしげるなど、苦戦していた児童もいましたが、最後には上手になっていました。1時間30分ほどの授業でしたが、ボランティアも昔あそびを児童と一緒に楽しんでいました。

令和7年1月25日 土曜日『みんなでつくろう!市民広場ワークショップ』担当山田 恵美

2025年1月25日午前中、ひまわり館で文化会館前の駐車場周辺を新たな市民広場として活用する方法を考える「みんなでつくろう!市民広場ワークショップ」が開催され、市内4校の中高生が参加しました。第1回である今回は、「広場での過ごし方、やりたいこと」をグループごとにふせんを用いながら考えて話し合いを行い、参加者は「勉強できるところ」「学生主体の観光ガイド」など中高生ならではの目線で、意見やアイディアを出し合いました。第2回ワークショップでは広場の使い方や活動内容をイメージし、主な機能のレイアウトを考え、第3回では広場の利用を促進するために必要な取り組みを考えるなどさらに深掘りしていきます。多世代の声が繋がり、広がり、形作られていく市民広場。誰もが集い、交流できるそんなやさしい「みんなの居場所」になっていくのではないかと期待しています。

令和7年1月18日 土曜日『子どもたちが「消火器放水と餅つき体験」』担当馬場 利男

1月18日午前9時30分から馬淵学区まちづくり協議会・体験活動協議会主催で、こどもたちを対象とした消火器を使用しての初期消火訓練が行われ、児童・スタッフ含む70人が参加しました。

最初に、近江八幡消防団馬淵分団長から、消防ポンプ車の部品であるホース、ノズル、吸管についての説明や、ポンプ車に乗るためには普通免許証で運転できることなどを教えてもらいました。その後、子どもたちは、ポンプ車に乗ったり団員からノズルの持ち方を教わったりしました。

その後は、火災に見立てた「まと」に向かっての放水訓練を開始。「まと」が早く倒れる子どもいれば、近くまで行かないと倒れない子どもたちもいましたが、皆さん「まと」が倒れるとほっとしていました。

訓練後は、日赤奉仕団馬淵分団員の協力で餅つきが行われました。エプロン・三角巾・マスクをした子どもたちは、周りからの「頑張れ」の声をうけながら順番に餅をつきました。できあがった餅はきな粉餅などにして、参加者に配られました。子どもたちは、「餅つきはしんどかったけど楽しかった」と話していました。

令和7年1月11日 土曜日『「老蘇カルタと安土カルタ」で新春交流大会』担当馬場 利男

1月11日(土曜日)午前10時から、「老蘇ふるさと絵屏風かるた」と「安土ふるさとかるた」大会が、老蘇まちづくり協議会のまちおこし部会と子ども育成部会の主催で行われ、幼児・小学生の部と大人の部、合わせて26人が参加しました。

老蘇ふるさと絵屏風かるたの絵札(A4サイズ・44枚)は、現代の子どもたちに地域の歴史文化を伝えようと平成26年に出来たものです。昭和30年代の地域の暮らしや自然を思い起こし、五七五調に仕上げたもので、読み札には解説が添えられています。「夏の夜は 蛍ながめて 夕涼み」、「稲刈りは 家族総出の 大仕事」、「花嫁を 村人みなで お出迎え」、「豊作を 願い頑張る 牛と人」など、昔の生活が偲ばれる句や、「平和な今 戦争のこと 忘れまい」などの句があります。

大会では、読み上げられるとすぐに拾う子どもや探す子ども、カルタが少なくなっていくにつれて飛び出しそうな子どもなどの姿があり、見ているだけでも楽しかったです。終了後は、参加者にぜんざいが振る舞われ、各部の優勝者に表彰状が渡されました。

令和7年1月15日 水曜日『映画を通じて生まれるインクルーシブ社会』担当松村 美沙枝

市内在住の野澤正太さんは、普段は行政書士として障がい福祉事業の開設や運営サポートを行う傍ら、株式会社弁天プロとして、映画の制作にも携わっています。障がいのある人や発達に特性のある人など、マイノリティーと呼ばれるような人も多数出演。映画制作を通じて「小さなインクルーシブ社会」ができるそうです。野澤さんは「撮影中に演者全員がそれぞれの状況を理解して受け入れ、とても優しい空気が生まれる。普段の社会でもこの空気が当たり前になれば」と教えてくれました。

令和7年1月13日 月曜日『新春に咲く「黄色の甘い香りのロウバイ」』担当馬場 利男

近江八幡市安土町常楽寺の沙沙貴神社で、黄色の小さな「ロウバイ」の花が咲き、境内を甘い香りで包んでいます。

「ロウバイ」は中国原産の落葉低木で、花期は冬、黄色い色花びらを多数付けます。境内には早咲きの「ソシンロウバイ」と遅咲きの「マンゲツロウバイ」があわせて20本あり、花びらが輝きを見せています。取材をした13日は、雲間から日差しが差し込み、花びらがひときわ輝いていて、参詣客はカメラやスマートフォンで撮影をしていました。

「ロウバイ」は、温かみのある色合いと、冬の寒さの中でも強く咲くことから、「慈愛心」「慈愛に満ちた人」「奥ゆかしい」が花言葉とされています。2月上旬まで楽しめるので、参詣などにあわせて、見に行けるといいですね。

令和7年1月10日 金曜日『110番の日「新春」ふれあいコンサート2025(特殊詐欺をブッ飛ばせ!)』担当馬場 利男

1月10日は110番の日と制定されており、近江八幡警察署地域課による詐欺への啓発や通信司令部などの取り組みを紹介するイベントが、イオン近江八幡アクア21センターコートで行われました。

オープニングは滋賀県警察音楽隊が琵琶湖周航行進曲やミッキーマウスマーチなど9曲を披露。SNS型ロマンス詐欺で恋愛感情などを利用した詐欺に注意を促す寸劇のほか、SNS型投資詐欺・闇バイトと思われる詐欺や強盗などいわゆる「トクリュウ」についての取り組みを紹介し、「家族や警察に相談してほしい、犯罪に加担すると人生が狂います」と話されました。

また、県内の110番は年間約10万回で、一日約360回、4分に1回繋がっていること。また、県境近辺の電話では電波によって他府県につながる事があるが、他府県の警察本部通信指令部から滋賀県本部通信司令部につながるため、110番に連絡する場合は躊躇せずその場でかけることなど、110番をする際に気を付けることを話されていました。

センターコートでは、子どもたちがマスコットのけいたくんとハイタッチしたり、白バイやミニ白バイにのったりし、保護者は記念写真を撮っていました。当日は、雪が降る中来館者は立ち止まって啓発活動を見いっていました。

令和7年1月15日 水曜日『懐かしくて 温かい まちの丸型ポスト』担当山田 恵美

まちを歩いていると、丸型ポストに出会うことが多いと気付きました。旧市街の歴史を感じる通りの中に、まちに寄り添うように風景に溶け込んで、懐かしさや温かさを感じさせてくれる丸型ポスト。手紙を出す機会が減っても、丸型ポストを見ると誰かにふと、手紙を出したくなります。時代は移り変わっていくけれど、古きを守り、新しきを築いている。近江八幡の暮らしはそんな素敵な魅力に溢れていると思います。

令和7年1月12日 日曜日『自然とデザインの調和』担当東 知樹

降った雪がまだ残る1月12日(日曜日)、ラ コリーナ近江八幡へ取材に行きました。午前中の早い時間帯に訪れたのですが、たくさんの人で活気に満ちていました。施設内には、映えを狙った写真を撮影できるような場所やモニュメントがあり、思う存分に撮影を楽しむことができました。また、自然も豊かで、季節によってさまざまな表情を見せてくれそうです。老若男女関わらず、散策なども楽しむことができるのではないでしょうか。

令和7年1月8日 水曜日『子どもの健康祈って石投げで木の札を割る「まじゃらこ」』担当馬場 利男

地域の厄除け、無病息災と五穀豊穣を願う「まじゃらこ」が、1月8日(水曜日)安土町西老蘇の鎌若宮神社で行われました。安土町西老蘇では勧請縄のことを「まじゃらこ」と呼びます。大繩には頭と尾があり、蛇をかたどっていると言われ、中央は杉・檜・榊・椿等を編み込んだ丸い形のものを一年の月数(平年は12本、閏年は13本)を吊るし、祈願事項を書いた木札が中央に掛けられます。

西老蘇農業組合倉庫前で、鎌若宮神社の深尾増男宮司の神事御の後、まじゃらこは、老蘇小学校児童54人によって、鎌若宮神社まで運ばれ、参道の途中にある両脇の高さ3.5メートルの木に吊るされました。

関係者による神事御、宮司による児童たちの安全祈願が行われた後、1年生から順番に、約4メートル離れた位置から天下泰平(世の中が静かにおさまり平穏無事を願う)の祈祷札に向かって小石が投げました。

わずか数分で3年生の男子児童が投げた小石が的中し、祈祷札が二つに割れ参加者からどよめきが上がりました。その後、まだ投げていない小学生が、割れた札に向かって石を投げ終了しました。

祈祷札を割った児童は、今の気持ちについて「うれしかった」と話していました。

宮司は、「今年は巳年で、蛇が脱皮するようにひとつひとつ階段を踏んで大きくなるようにゆっくりと幸せをつかんでください」と話していました。

令和7年1月8日 水曜日『日牟禮八幡宮を花手水で飾るハンギングバスケット』担当馬場 利男

新年を迎え、初詣での参拝参りでにぎわいを見せる日牟禮八幡宮では、手水舎に色とりどりのきれいな花手水が飾られ、参詣客を癒していました。

手水舎には、「庭からはじまる花のまちづくり」や「私のガーデニング2」などで知られている西川新吾さん(南津田町)が花手水を毎年奉納されており、祝福や不老長寿、信頼が花ことばの、ハボタンや松・竹・梅・菊・南天・万両など19点以上の花材で、ハンギングバスケットや寄せ植えの作品が飾られていました。

令和6年12月28日 土曜日『地域の子どもが「火の用心!火の用心!」と夜回り』担当馬場 利男

「火の用心、火の用心」と、地域の小さな年末火災夜警が、12月28日(土曜日)の午後8時から行われました。金田学区鷹飼団地自治会・育成会・豊友会が三世代交流事業として行ったもので、35人が参加しました。

自治会館前で2組に分かれ、拍子木を叩きながら、子どもたちは大きな声をだして、保護者や自治会役員と一緒に各家庭に火災予防を啓発していました。今年は事業内容が変わり、子どもたちは午後7時に自治会館に集まり、夜回りをする時間まで、紙芝居やマジックを楽しみました。夜回り終了後は、自治会から軽食とお菓子がお礼として振る舞われました。

冬場は空気が乾燥しやすく、火災の報道も連日出されています。先日も市内で火災発生の報道がありました。地域の小さな取り組みの声が届いてほしいと思います。

令和6年12月21日 土曜日『馬淵っ子集まれ!「ハーバリウム」を作ろう!』担当馬場 利男

馬淵学区子ども体験活動協議会主催で、12月21日(土曜日)午前9時30分からハーバリウム作りが行われ、23人が参加しました。ハーバリウムは、ガラスの小瓶に花を入れた後、オイルで満たして花の美しさを保ち、楽しむものです。

子どもたちは、学びの家uluulu 桑原専慶流子どもIKEBANA教室(若葉町)の辻碧玲さんの指導で、アイリス・アジサイ・スイートピー・千日紅などを加工して作られたプリザーブドフラワーを、寄せ植えのようにピンセットで詰めていました。瓶に一本ずつイメージを描きながら入れていくのですが、イメージが湧かない子は、瓶から出したり入れたりして、スタッフのアドバイスを受けていました。それぞれ思いの詰まった瓶ができあがると、オイルを入れて作品が完成。短い時間ながらも、子どもたちはお互いの作品を見せ合いながら楽しんでいました。子どもたちの部屋には、自慢の作品が飾られることでしょう。

令和6年12月21日 土曜日『正月遊びで言語を超えた交流』担当松村 美沙枝

日本語交流教室たんぽぽでは、日本語学習の場として毎週土曜の夜にさまざまな国の人たちが集まります。12月21日(土曜日)はお楽しみデーとして、福笑いやぼうずめくりなどの正月遊びを全員で楽しみました。日本語学習者とひとくくりで言っても、来日したてのひらがなも読めない人から、大学講義レベルのコミュニケーションをとれる人まで十人十色。国籍や年齢、日本語レベル、さらには普段学習者と日本語講師ボランティアといった間柄の垣根も飛び越えてゲームで交流し、新たな友情も生まれていました。

令和6年12月23日 月曜日『2024CHRISTMAS MARKET「地域の未来に灯りをともそう!」』担当馬場 利男

普段の朝・夕、近江八幡駅南口は通学や通勤の乗降客が多く見られますが、12月22日(日曜日)・23日(月曜日)は、広場に食事をする場所が多く設けられ、友だち同士や家族連れなどが語らい、普段とは違ったにぎわいを見せていました。

近江八幡商工会議所とはちまん青年経営者会が主催・企画した2024クリスマスマーケットは、午後4時から近江兄弟社中学校吹奏楽部のクリスマスソングで始まりました。カウトダウンでイルミネーションが広場一面に灯り、雨上がりの中、空には虹まで出て開会式に花をそえていました。広場には20店舗のブースが設けられ、近江牛カレーやホットチョコレート、クレープなどが並び、市内の中学校の生徒が設けていたブースでは、チュロスやコーンスープ、はちみつホットレモン、チャンククッキーなど各中学校のオリジナル商品が売られていました。一部の商品は2時間程度で売れ切れになるほど人気商品でした。私もクレープを買いました。美味しかったです。

令和6年12月21日 土曜日『迎春を迎えるための「ひねり垂らしとしめ縄作り」準備』担当馬場 利男

迎春のしめ縄作りが、11月27日(水曜日)と12月2日(月曜日)に、江頭町公民館・至誠館(明治時代の旧小学校)で行われました。今年の春に苗を植え、穂が出る前に刈り取った米わらを使用して、農産クラブの有志11人が日本古来の伝統の方法で編み上げていました。

1日目は、しめ縄に取つけられる、太さの違うひねり垂らし50本が、ベテランの手によって手際よく編まれていきました。2日目は、江頭町の日吉神社鳥居に取り付けられる2m10cmのしめ縄が三人がかりで編まれました。完成後にはひねり垂らし5本が取り付けられました。それ以外にも、本殿や手水舎、拝殿などに飾る12本が編み上げられました。

しめ縄は、12月21日(土曜日)に日吉神社や稲荷大明神・奇明神社で取り替えが行われました。地域の人たちも清々しく新年を迎えられるでしょう。

令和6年12月10日 火曜日『わくわく野鳥観察会』担当馬場 利男

島小学校では、毎年、西の湖で和船に乗り、野鳥の観察が行われており、12月10日(火曜日)、1年生は生活科の学習として12人、5年生は総合学習の水環境を学ぶ一環として24人が観察会に参加しました。和船乗り場に到着した児童たちは、講師の植田潤さん(湖北野鳥センター所長)、田中智さん、サポートの笹愛美さんから救命具装着や望遠鏡の見方などを教わりました。その後、3隻の和船に乗船して、円山か西の湖島真珠養殖跡地、権座、長命寺川を通り1時間30分かけて和船乗り場に戻ってきました。真珠養殖跡地には、多くの野鳥が羽根を乾かすためパイプに止まったり、水辺では休息したり、飛び立ったりする姿を見せていました。各和船に乗り込んだ児童たちは望遠鏡をのぞき込みながら見つけた野鳥や聞こえてくる鳥の鳴き声からわかった野鳥の名前を記録していました。短い時間でしたが、西の湖に生息する野鳥をたくさん見ることができました。5時間目の授業で児童は観察会を振り返り、野鳥の名前を15匹以上報告していました。

令和6年12月10日 火曜日『和船と水門と紅葉の季節』担当馬場 利男

12月10日(火曜日)、長命寺川で和船に乗りました。円山の乗船場に着く前の風景です。

令和6年12月6日 金曜日『まちのええもん たからもん 「はちまんもん」』担当山田 恵美

皆さんは「はちまんもん」をご存じですか?「はちまんもん」は近江八幡のよさを受け継ぎながら、新しさを感じさせる逸品を認定した近江八幡の新・地域ブランドです。12月6日(金曜日)、白雲館の観光案内所内にある「はちまんもん」アンテナショップを訪れると、伝統を大切にしながらも、まちの資源の活用や循環を生み出す、作り手の想いがつまった商品が並んでいました。わくわくするような現代的な新しさの中に、このまちらしさを感じる「はちまんもん」。まちの、みんなのたからもんになっていくのではと思いました。

令和6年12月1日 日曜日『逃げろ!「逃走中inおかやま」』担当馬場 利男

岡山学区子ども体験活動協議会主催で、テレビ番組で人気の「逃走中」にちなんだゲーム「逃走中inおかやま」が12月1日(日曜日)に岡山小学校グラウンドで行われました。3回目となる今回のゲームは、逃走者役として小学1から6年生215人、ハンター中学生以上・岡山学区在住・在勤者39人が参加しました。

グランド内には逃走者が捕まらないよう、安全地帯11か所や軽トラック2か所が設けられていました。また、ハンターには、ケガを負わせない・泣かせないなど心得七箇条が設けられていました。

逃走者は、赤のタスキが渡され、ハンターに捕まるとタスキが取り上げられます。綱引きや・フラフープのくぐり抜け・玉入れに勝てば解放され、タスキの色が変わり、なた逃走できるようになります。

捕まる逃走者やグランド内を走りまわり、疲れはてて止まる逃走者などが見られました。

最後まで捕まらず逃走したのは、6年生の男子児童1人でしたが、参加した逃亡者やハンターは楽しみながら1時間30分グランド内を走りまわっていました。

普段できない遊びに、地域コミュティー内での交流が深まったのではないでしょうか。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書広報課

〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地

電話番号:(秘書)0748-36-5523 (広聴広報)0748-36-5526

ファックス:0748-32-2695

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月14日