赤こんリポーター(令和6年度1)

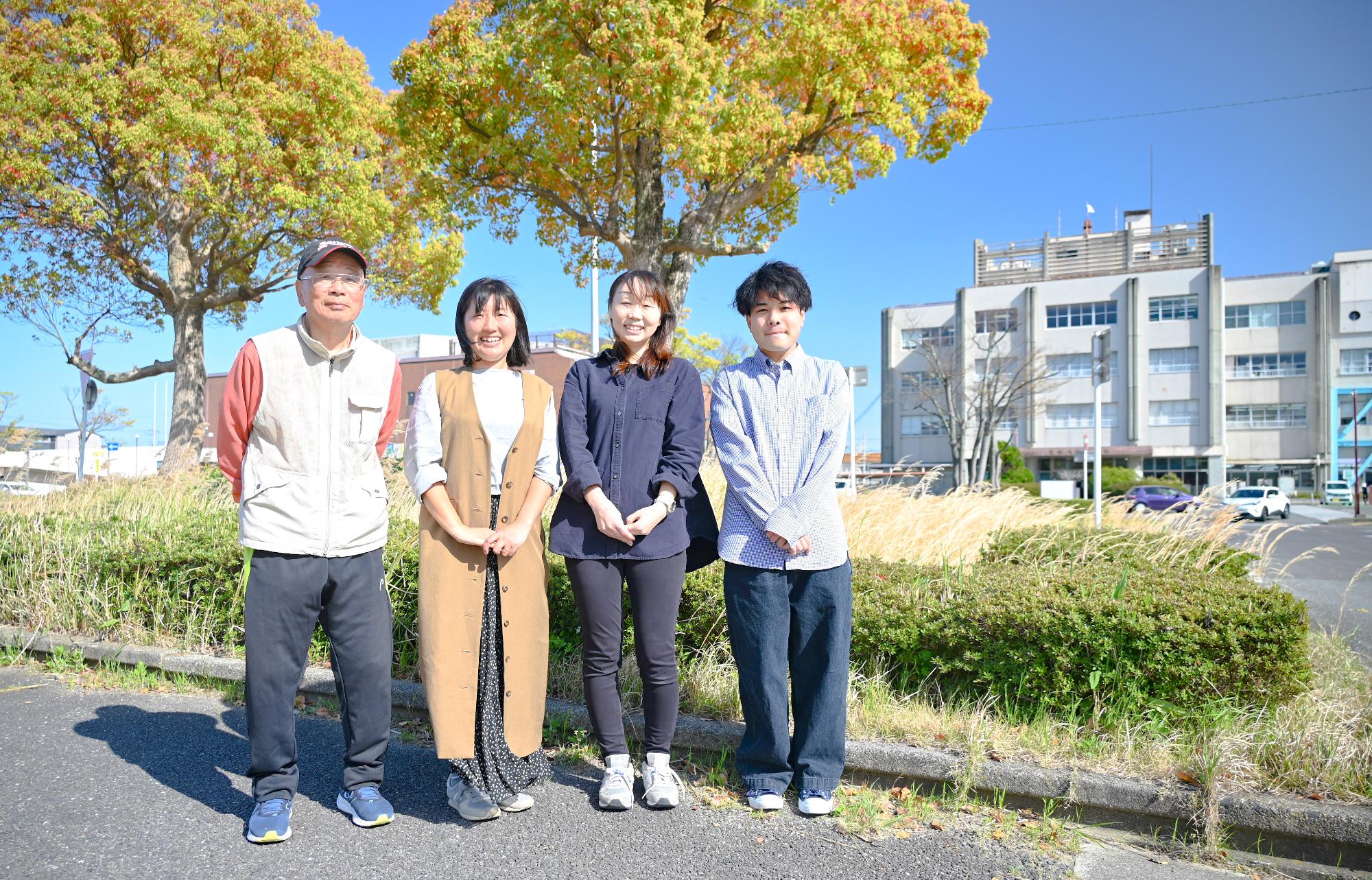

(左から)馬場 利男さん、松村 美沙枝さん、山田 恵美さん、東 知樹さん

市では、市民との協働による市民に親しまれる広報活動を推進することを目的として、市民が地域の魅力やイベントなどを取材し、発信する市民広報リポーター〔愛称赤こんリポーター〕が活躍しています。

このページでは、4人の赤こんリポーターがまちへ飛び出し、見たもの、触れたもの、感じたことなどをご紹介します。

元気で楽しい、市民目線での情報発信にご期待ください!

Facebookでも情報を発信しています!

赤こんリポーターFacebookページは下記リンクをご覧ください。

赤こんリポーターだより

令和6年7月27日 土曜日『夏の風物「江州音頭」で盆踊り』担当馬場 利男

酷暑の中、第41回岡山学区納涼フェスティバルが岡山小学校のグラウンドで行われました。7月27日(土曜日)午後4時から開かれ、校庭のテントの下ではカキ氷や焼きそば、たこ焼き、グラウンドではキッチカーでクレープ、ソフトドリンク、揚げピザなどが売られ、買い求める列が出来ていました。ふれあい広場では輪投げコーナーが設けられ、子どもたちが挑戦していました。

午後6時30分からは開会式が行われ、その後、音頭取りの桜川正勇さんのかけ声で、一斉に盆踊りが始まりました。仮装コンテストに参加した加茂町12・13組では、ラ コリーナの建屋をダンボールで作った作品を頭に乗せて踊っていました。他のチームも思いおもいに工夫して参加し、参加団体には大賞・ダンシング賞・なりきり賞が贈られました。盆踊り終了後には、白鳥川付近から花火が打ち上げられ、夜空に大輪を咲かせ見るたびに歓声が上がり、子どもも大人も楽しい時間を過ごしていました。

令和6年7月24日 水曜日『夏休みを「お茶と・お琴」で体験活動』担当馬場 利男

スエばあちゃん食堂(代表富岡早苗)で、夏休みを有意義に過ごしてもらおうと、7月24日(水曜日)10時から、西木戸会館で「お茶と・お琴」の体験活動が行われ、子どもや地域住民、教職員、スタッフ総勢35人が参加しました。

代表のあいさつ後、お琴の勉強会が開かれ、生田流正派の?木雅楽嗣と川口雅派美講師による「みずうみ詩」が演奏されました。

その後、昨年につづいて日本の伝統文化である茶道教室が行われ、お茶の頂き方を小堀遠州流の武家茶道木俣宗唱講師に教えてもらいました。

お抹茶は、茶筅で最初は強く、だんだん弱く回していただきました。お抹茶の色が薄く、講師の先生に手ほどきお願いしている子もいました。お琴が演奏される中、お抹茶をいただくと、子どもたちは普段なれないお茶の味に目を白黒させていました。

その後、参加者全員がお琴に挑戦し、譜面にかかれていた「さくらさくら」を演奏することに。はじめはうまく弾けませんでしたが、練習するうちに子どもや先生たちも笑顔で弾いていました。

短い時間でしたが、楽しい夏休みを過ごしました。

令和6年7月16日 火曜日『認知症の正しい「理解・対応・見守り」と予防』担当馬場 利男

鷹飼団地豊友会は、7月16日(火曜日)午前10時から認知症予防の取り組みの研修会を自治会館で開き、13人が参加しました。研修会はオレンジサポーターの塩田ひろこさんや富永澄代さん、市長寿福祉課の職員が講師を務め、紙芝居などを使って行われました。

65歳以上の認知症高齢者は平成24年時点で約462万人(6.7人に1人)存在し、今後の高齢化の進展に伴い、令和7年には約700万人(約5人に1人)に達する見込みだそうです。研修会では、認知症には70から80種類があり、脳血管性・アルツハイマー型・レビー小体型・前頭側頭型認知症の4種類で95%になること、そのうち予防ができるのは脳血管性のもので、生活習慣が重要だと紹介されました。認知症になるまでには、予備群から20年かかると言われており、物忘れ・記憶がないなどの兆候が見られるそうです。それを補い、日常生活で脳を活性化するために、会話やスポーツ、地域のサロン・老人会などに出席して楽しい時間を過ごすことが大切だと話していました。

市長寿福祉課の職員は、「市内の地域包括センターには保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が配置されていますので、少しおかしいなと思ったら相談してください」と話していました。

令和6年7月19日 金曜日『滋賀でよりよいお産環境を 活動報告&ランチ交流会』担当松村 美沙枝

7月19日(金曜日)、ひまわり館で「Birth For the Future@しが 活動報告&ランチ交流会」が開催され、産院やお産のできる環境が激減している昨今、同団体が2023年度に集められたアンケートの回答、そして「滋賀のお産をしゃべり隊」という交流の場で聞き取った生の声を発表しました。報告会の中では、「妊娠期から出産、産後にわたる継続的ケア」や「生活支援サポート」が必要とされていることなどが紹介されていました。先日は県庁に出向き、県の担当者や県会議員にも当事者からのリアルな声を届けて来たそうです。

令和6年7月17日 水曜日『県産の素材で奏でる心豊かな音色』担当松村 美沙枝

近江八幡市子育て支援登録団体「こねこねこ」の代表・森口美和子さんは、県内のオーケストラなどでソプラノ歌手やファゴット奏者としても活躍されています。そんな森口さんのファゴットは、リードに滋賀県産のヨシが使用されているそう。「楽器の音色は気候や湿度に左右されやすいこともあり、実は地産の材料が一番しっくりくることも多いんです。地元が大好きな私としては、滋賀の素材で音色を奏でられるのはとても嬉しいことです」と話していました。秋には親子向けのコンサートも企画されているそうなので、地産の音色をぜひ一度聞いてみてください。

令和6年7月13日 土曜日『今年もスエばあちゃん食堂で「流しそうめん」』担当馬場 利男

スエばあちゃん子ども食堂(代表 富岡早苗・民生委員・保護司会・地域のスタッフ)が毎年行い、子どもや地域の住民が楽しみにしている、夏の風物詩「流しそうめん」が、7月13日(土曜日)午後5時から末広町の西木戸会館で振る舞われました。

当日は会館前の駐車場に8メートル近い竹筒が準備され、子どもたちは流されるそうめんを箸でつまみ、紙コップに入れて食べていました。小さい子どもはそうめんをつかむことが出来ず、何回も挑戦していました。また子どもたち自身もそうめんを流すなど、スタッフのお手伝いを積極的に行っていました。終了後は和室に移動し、「家では出来ないので楽しかった」「お腹いっぱい食べた」など、子どもたちや地域の住民同士が集まって会話が盛り上がっていました。

令和6年7月4日 木曜日『ちいさないのちに触れる 感じる 考える「赤ちゃんふれあい授業」』担当山田 恵美

7月3日から5日までの3日間、市内子育て支援ボランティア団体のHugbabyが、赤ちゃんやその保護者とともに八幡商業高校へ訪問し、2年生の全クラスにふれあい授業を行いました。生徒たちは妊娠、出産、子育てについての話を聞き、新生児服を実際に見て、触れて、普通の服との違いに気づいたり、生まれたての赤ちゃんの手形足形の大きさを比べたりしました。その後、さまざまな月齢の赤ちゃんたちとふれあいを体験。5か月の赤ちゃんから、おしゃべりが上手で走り回る2歳の子まで、同じ「赤ちゃん」でも月齢によって出来ることの違いに気づいたり、抱っこをしたりベビーカーを押したり、一緒に遊んでみたり。「楽しかった」「可愛いかった」「(泣いてどうしたらいいか分からず)大変だった」と生徒たちは話していました。また、赤ちゃんの子育て真っ最中の保護者から「手を貸すのはなかなか難しいと思うが、温かい目で見て、声を掛けてくれるだけでサポートになる」との想いに触れ、生徒たちは社会の一員として、自分たちにできることを考える良い機会になったと思います。

令和6年7月4日 木曜日『琵琶湖に生える山』担当東 知樹

7月4日の夕方、長命寺付近の湖岸へ取材に行きました。この日は久しぶりの晴れの日で、夕陽が湖面に反射してとてもきれいでした。また対岸は霧のようなものが立ち込めており、まるで湖から山が生えてきているような景色になっていました。

近くにはまだ緑色のもみじがあったのですが、美しい夕焼け空を背景に見るもみじには、目を惹かれるものがありました。水ヶ浜では紫陽花が咲いており、山からの連日の雨水が滴っていて、季節を感じる体験をすることができました。

令和6年6月28日 金曜日『第1回体験型健康講座「熱中症を予防しよう!!熱中症からカラダを守ろう」』担当馬場 利男

熱中症を予防するための講座が6月28日(金曜日)に、金田学区まちづくり協議会・ふれあい福祉部の主催で行われ、大塚製薬大津出張所の荒木宗一郎氏を講師に迎え、地域住民20人が参加しました。

高齢者は自覚がないまま熱中症、脱水症状になりやすいため、のどの渇きを感じていないとしても、こまめに水分を補うことが大切です。そのための取り組みとして、熱への順化、水分と塩分の摂取、体内からの冷却、日頃の健康管理、緊急時の救急措置など、講座では日常生活を過ごすためのポイントが話されました。

今年も酷暑が長く続くと言われています。熱中症にならないためにも、毎日の生活に気を付けたいです。

令和6年6月30日 日曜日『消防団車両10台でホースを連結 令和6年度中継送水訓練』担当山田 恵美

6月30日(日曜日)、市内の全消防団によるポンプ車中継送水訓練が、長光寺町工場密集地域で行われました。地震により水道管が破裂し、消火栓から給水出来ない時に火災が発生した場合、スムーズな消火活動が困難となり、より大きな被害につながるおそれがあります。このような事態に備えるため、消防団各分団が連携し、近くの消火栓などが使えない想定のもとで、河川や池などの自然水源を利用した中継送水訓練が必要となります。今回の訓練では、分団のポンプ車10台でホースをつなぎ、高低差のある場合や無線を活用しての連絡体制を確認しました。訓練の積み重ねが、消防団の災害対応力の向上につながり、まちを守り、支えていく力になっていくのだと思いました。

令和6年6月22日 土曜日『西の湖で自然のヨシ観察』担当馬場 利男

近江八幡市緑の少年団(団長 川橋袖子)がB&G財団安土海洋センターで、西の湖に群生するヨシや野鳥を観察する研修会を6月22日(土曜日)に開催し、少年団14人、保護者11人、スタッフ6人、ポレポレ25カヌーチーム10人(代表 中出康男、指導員10人)が参加しました。

団長のあいさつ後、全員でカレー作りの準備を行い、その後カヌーチームの代表からパドルの漕ぎ方やヨシ巡りの探索について指導を受けた後、少し風があるなか、指導員を先頭に1便と2便に分かれてカヌーで西の湖へ出発しました。ヨシの群生地近くは波も穏やかで、野鳥が居ないか1時間近く探索を行いました。またこの日は県立八幡商業高校カヌー部の練習日と重なり、B&G財団安土海洋センター前の湖面は、カヌーがたくさん見えました。探索が終了したころには、カレーは出来上がっていて、全員で美味しい食事をいただきました。

初めて参加した団員は、「カヌーは初め難しかったけど、慣れてきたら前に進むようになった。来年もやりたい」と話していました。

令和6年6月23日 日曜日『みんなでつくる 300人の大合奏』担当馬場 利男

市内や近隣市町の楽器愛好家が一同に集まり、300人が一緒に演奏するイベントが6月23日(日曜日)文化会館の大ホールで開かれました。

滋賀新堀ギター音楽院(中小森町)が18回目の発表会のなかで特別に企画したもので、昨年は「100人のオブラディオブラダ」が行われましたが、今年は「300人のフレールジャック・線路は続くよどこまでも」が、ギター、よし笛、ウクレレ、大正琴など20の楽器で演奏されました。普段はクラブごとに発表され、合同で発表することはないそうですが、一同が集まりそれぞれに紡がれる楽器の音色がホールに響き、大成功でした。新潟県上越市から音楽愛好家ら24人も友情出演され、観覧席からはあたたかい拍手が送られました。来年は1000人の大合奏を開催すると報告されましたが、今から楽しみです。

令和6年6月27日 木曜日『もしものときに みんなで守る 備える 支えあう 消防団活動』担当山田 恵美

近江八幡市では消防団が1団12分団で活動しているのをご存じですか。各分団には消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ、また沖島には消防艇が配備され、災害現場では防御活動にあたっています。女性団員4人が在籍するOFL分団(近江八幡ファイヤーレディース分団)では、防火訪問や火災予防などの広報・啓発活動を主に行っており、他分団と一緒に幼稚園や保育所などに訪問しています。6月27日(木曜日)、安土分団とOFL分団で訪問したのは安土幼稚園。子どもたちに向けて防災紙芝居を読んだり、煙からの逃げ方、服に火がついてしまった時の対処法など、「みんなの命を守るためにたいせつなこと」を話しました。子どもたちは消防車の見学も行い、みんな興味津々でとてもうれしそうでした。

令和6年6月22日 土曜日『部屋に飾ろう ランプシェード作り』担当馬場 利男

馬淵学区まちづくり協議会・子ども体験活動協議会の主催で、ランプシェード作りが6月22日(土曜日)午前9時30分から行われました。このイベントは八幡東中学校美術部顧問の川邊正人先生と北林あおり先生、美術部の生徒14人、体験活動協議会のスタッフが協力して開催したもので、子どもたちは説明を受けた後、さっそくランプシェード作りを体験しました。

準備された風船の上に、子どもたちは美術部の生徒が前もって色づけした用紙や、自分で絵を描いた用紙などを水のりで貼っていき、ときどきアドバイスを受けながら、思いおもいにオリジナルのランプシェードを作っていました。1時間程でランプシェードが出来上がると、子どもたちはお互いに見せ合い、うれしそうにしていました。子どもたちが多くの人と関わりながら作ったランプシェードは、LED電球を灯され、部屋を明るく照らしてくれるでしょう。

令和6年6月21日 金曜日『まちづくりの異業種交流 近江八幡市で初開催』担当松村 美沙枝

6月21日(金曜日)、ひまわり館で「第1回まちづくり団体育成支援補助金採択団体交流会」が開催されました。「近江八幡をよりよい街に」という想いで過去に採択された団体を対象に、当日は27団体34人が集まり、お互いの活動内容の紹介や、テーマ別の意見交換などを行いました。市内には子育て支援や環境保全、地域活性、歴史資産継承、障がい者支援など、さまざまな分野の団体が多数活動しています。「今日集まったご縁がつながり、地域課題解決をより進めていけたら」と期待の声が参加団体からあがっていました。

令和6年6月16日 日曜日『訓練の成果を発揮 士気溢れる「令和6年度近江八幡市ポンプ操法大会」』担当山田 恵美

6月16日、近江八幡市消防署屋外訓練場で令和6年度近江八幡市ポンプ操法訓練大会が開催され、「小型ポンプの部(小型ポンプ操法)」と「自動車の部(ポンプ車操法)」で日頃の訓練の成果を競い合いました。早朝や仕事を終えた後から集まり、日々訓練をしてこの日を迎えた各分団の選手たち。「操法開始」の号令で操法が始まると、一気に緊張感が高まります。力いっぱいホースをかついで走り、延長ホースに連結、火点に放水が当たると大きな拍手と声援が広がりました。結果は、小型の部は桐原分団、自動車の部は岡山分団が優勝。各分団の皆さまには、今後もまちや人の安心・安全を支える縁の下の力持ちとして、消防団活動でのご活躍を応援したいと思います。

令和6年6月20日 木曜日『小玉スイカの苗から「一夜かぎりの夕顔の花」』担当馬場 利男

日除け対策として植えた小玉スイカとキュウリの根が定着したころ、見覚えのない葉とツルが同じプランターから伸びていました。途中で剪定したのですが、6月20日(木曜日)の午後7時ごろ、一輪の花が咲いているのを見つけました。品種が分からないためスマホで調べたところ、夕顔という花でした。21日午前3時ごろ、再度見に行ったのですが、少ししおれてきていました。しかし、短い時間ながらも思いがけない花を鑑賞でき、とてもうれしかったです。

令和6年6月19日 水曜日『家庭菜園を楽しみながら夏対策』担当馬場 利男

今年も酷暑の夏が来ると聞き、我が家も暑さ対策の一環として、5月初旬に小玉スイカとキュウリを和室前のプランターに植えました。6月初旬には小さなスイカの実がなり、今では4個、そのうち大きいものは11センチメートルにもなりました。和室は小玉スイカやキュウリのツルで、日除けが少しずつ出来てきました。

令和6年6月15日 土曜日『自然豊かな暮らしを継承 里山みんなの未来くらぶ』担当松村 美沙枝

6月9日から23日にかけての週末、島学区で活動している「里山みんなの未来くらぶ」が、田植え体験を開催されました。無農薬・無施肥の田んぼは、お子さんが裸足で入っても安心。最初はうまく動けず困っていた子どもたちもすぐに慣れ、土の感触を楽しんでいました。「古来の環境と先人の知恵を大切にしたい」という思いがあるため、「アサヒ」という在来種の米を植えたり、秋の稲刈り体験だけでなく、年間を通して種から作る米作り体験を行ったりしているそうです。

令和6年6月15日 土曜日『夜の水田で虫よけ神事「いもち送り」』担当馬場 利男

松明の炎を田んぼにかざし、稲に付く害虫を呼び寄せ追い払う神事「いもち送り」が6月15日(土曜日)、大嶋奥津嶋神社(宮司 深井克宣)で午後7時から行われました。

島町・北津田町農事改良組合の役員や氏子総代、自治会役員、農家代表など約30人が、各自が自宅で作った4つ割の竹の先に、ワラや菜種殻を入れた3、4メートルもある松明20本を手にして、神社に集まりました。宮司がかかげるろうそくの炎で松明に火を付けたあと、参加者は同神社から島町の水田や麦の田んぼ沿いの市道などを通り、「イモチ送れー、イモチ送れー」の掛け声とともに松明をかざし、火の粉をあぜ端に振り落としながら、約3キロメートルにわたって歩き、今年の豊作を祈りました。

令和6年6月7日 金曜日『びわ湖に学び びわ湖で学ぶ フローティングスクールはもうすぐ!』担当山田 恵美

「びわ湖フローティングスクール」の事前学習として、金田小学校5年生が6月6日・7日の2日間に渡り、滋賀県地球温暖化防止活動推進員によるプログラム「生きているびわ湖」の出前講座を受講しました。

地球温暖化がどのようにびわ湖やわたしたちの生活につながっているか、びわ湖の大きさや地形、飲み水のこと、歴史などの話を聞きながら、熱心にメモを取る子どもたち。また、推進員が用意した大きな「びわ湖ボックス」と呼ばれる教材を見ながら、子どもたちは四季によって移り変わるびわ湖の生きものに気づき、びわ湖の生態系や食物連鎖、外来種の問題など、「うみのこ」乗船が近づいている中で学びを深めていたと思います。びわ湖フローティングスクールはもうすぐ。学び深く、思い出深い航海になりますように!

令和6年6月8日 土曜日『お母さんと協力して、ハンギングバスケットで寄せ植え』担当馬場 利男

岡山学区まちづくり協議会・岡山文化振興会の主催で、6月8日(土曜日)午後1時時30分からハンギングバスケットの寄せ植え教室が行われ、20人が参加しました。ハンギングバスケットの寄せ植えは、目の高さで鑑賞するため、見る人に強い印象を与えることができる寄せ植えです。講師は南津田町在住の花のまちづくりアドバイザー・ハンギングバスケットマスターの西川新吾さんが務めました。西川さんは「近江八幡市を花のまちに」と、正月に日牟礼八幡宮の楼門に花飾りを奉納したり、自宅で10年間オープンガーデンに取り組んだりされているそうです。

教室ではペンタスやベゴニア、日日草、ヒベリカム、プレクトランサスといった花々の計12ポットがテーブルの上に準備されており、西川さんからの説明後、参加者はそれぞれ寄せ植えを始めました。親子3人で参加した小学生2人は、ポットから出した苗の土を落としてから、順々にスリットバスケットに植えていました。分からない時は母親や講師に助けてもらいながら、1時間かけて寄せ植えは完成しました。

強風の中、土が舞い上がるなど大変でしたが、参加者は出来上がった寄せ植えを見て笑顔でした。

令和6年5月26日 日曜日『震災支援に向けて この思い・子どもたちの未来に』担当馬場 利男

国際ソロプチミスト近江八幡(会長 重野満子)の認証35周年記念のひとつとして、能登半島地震の復興支援などに充てるためのチャリティーコンサートが、市文化会館で5月26日(日曜日)午後2時30分から開かれました。

コンサートに出演したボーカルグループ「LE VELVETS(ル ヴェルヴェッツ)」は、京都市出身で近江兄弟社高校、京都市芸術大学声楽科を卒業したテノールの佐賀龍彦さんをはじめ、佐藤隆紀さん、日野真一郎さん、宮原浩暢さんの男性4人が、平成20年に結成したグループです。令和4年9月放送の「徹子の部屋」への出演や、全国ツアーコンサートの開催など、広く活躍されています。

この日はイタリア民謡「オー・ソレ・ミオ」や「アマポーラ」、「津軽のふるさと」、「帰れソレントヘ」などの多彩なジャンルの曲を披露し、約1000人の観客は、その美しい歌声に聞き入っていました。

令和6年5月31日 金曜日『We can do it! 笑顔輝く運動会』担当馬場 利男

夜中の雨で開催が危ぶまれていましたが、登校時には雨も上がり、金田小学校(校長 善住晶子)の運動会が5月31日(金曜日)、予定通り開催されました。グラウンドには朝早くから児童の応援に大勢の保護者が来ていました。

校内放送で開会式が行われた後、児童たちはグラウンドに出て運動会に臨みました。団体競技の前には、学年をクラス別に縦断した各群のリーダーによる力強い応援アピールが行われ、それぞれ今年のスローガンも発表されました。赤群は「情熱で真っ赤に輝き全力で戦え」、青群は「海よりも深い絆で勝利をつかみとれ」、黄群は「無限の絆で光のバトンをつなぎ続けろ」、緑群は「龍の如く力強くかけ上がり勝利へとはばたけ」、白群は「ペガサスのように美しく羽ばたき勝利をつかみとれ」というもので、子どもたちの熱い想いが伝わってきました。

学年別の発表では、4年生のオリジナルダンスから始まり、入学して2ヶ月も経たない1年生の競技は、保護者から終了後に大きな拍手が送られ、2年生は金小学園天国でリズムに乗ったパフォーマンスを行い、3年生は初めての綱引きを、5、6年生のリレーでは仲間とのつながりを大切に、タイムを少しでも縮めるために走りきっていました。5年生の金小ソーランでは、159人が「心・技・体」をテーマに演技を披露し、6年生の組体操では、6年間成長してきた姿を保護者に見せていました。

令和6年5月31日 金曜日『素敵なキノコの物語』担当東 知樹

5月31日、そのきのこさん主催の作品展「Beカラフル-色いっぱいの毎日を-」へ取材に行ってきました。中村町の株式会社ダイゴ本社ビルのギャラリーで行われているこの作品展は、主にベニテングダケをモデルとしたキノコ作品を可愛らしく展示したもので、流れている音楽も雰囲気にあっていて、物語の世界に迷い込んだような体験ができました。そのきのこさんは、キノコの可愛いフォルムに魅了され、1年間で約300個もの作品を作り上げているそうです。「このような作品展を開いて、もっともっとキノコのことをたくさんの人に好きになってほしい」と話していました。次回は6月7日から9日まで開催されます。

令和6年5月26日 日曜日『グラウンドゴルフで多国籍の若者が友好親善』担当馬場 利男

夢や希望をもって祖国を離れ、近江八幡市の企業に就労している若者たち。彼らは日本語を学ぶため、金田コミュニティセンターで毎週土曜日の夜に開かれている日本語教室に通っています。5月26日(日曜日)は、グラウンドゴルフでお互いの友好を深めようと、西本郷町のグラウンドで交流会が開かれることとなり、多国籍な若者20人が参加しました。

当日、日本に在住して1年から6年目までというカンボジア、ベトナム、インド、ミャンマー、インドネシア、アメリカ出身の若者たちは、午前9時に集まり競技の準備をした後、西本郷町の辻 正三さんから組み合わせや得点の書き方、ルールなどの説明を受け、5人1組でゲームを始めました。

ゲーム中は笑ったり悔しがったり、強弱が打てない、方向が定まらないボールに残念がったりと、思いおもいに日本語や自国語で交流しながら楽んでいました。その後は、前日から辻さん夫婦が昼食用に準備していたカレーライスを自治会館でいただき、参加者の国を紹介する時間が設けられました。また、お互いに聞きなじみがなく長いため分かりにくかった名前を、2文字で呼んだり書いたりすることで親近感も湧きました。

多文化共生社会とは、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化の違いを認め合い、対等な関係を築くことにより、地域社会の構成員として共に生きていく」ことです。少しずつ多文化共生社会が広がるといいですね。

令和6年5月25日 土曜日『緑と水色の島』担当東 知樹

5月25日、私はずっと行きたいと思っていた沖島に訪れました。始発の船に乗って沖島へ向かったのですが、釣りや観光で訪れている人が沢山いて、船の中はとても賑わっていました。沖島は日本唯一の淡水の上にある有人島であり、琵琶湖に浮かんでいます。島はレトロな雰囲気があり、時間がゆったりと流れていました。また、水や森の自然に囲まれているからなのか空気が澄んでいて、野鳥などの動物たちもたくさんいました。お昼には「よそものコロッケ」を食べました。これは外来種であるブラックバスを使ったコロッケで、衣はサクサクで中はフワフワ、ホクホクでとてもおいしかったです。

令和6年5月30日 木曜日『田んぼに写しだされた金田小学校』担当馬場 利男

日課のウォーキングを明け方前に切りかえて1か月。コースはその時の体の調子や思いつきで決めており、今日も10キロメートルを目標に、午前4時30分ごろ家を出発しました。前日の大雨をすっかり忘れたような、雲ひとつない空に太陽が昇りだしたころ、金田小学校のグラウンド横のあぜ道をウォーキングしていると、田んぼに写しだされた逆さまの校舎と太陽に出会いました。すぐにスマホで撮影。何気ない風景ですが、初夏を感じられる写真になりました。

令和6年5月21日 火曜日『特殊詐欺被害に遭わないために』担当馬場 利男

オレオレ詐欺をはじめ、ネット広告やSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を使った詐欺やロマンス詐欺など、巧妙な手口で金品をだまし取る詐欺の被害が近年増加しており、毎日のように新聞紙上を騒がせています。約100世帯からなる鷹飼団地自治会の豊友会では、5月21日、このような詐欺に騙されない、被害を出さないための勉強会を自治会館で行い、11人が参加しました。

勉強会ではまず、高齢者と詐欺師が電話でやり取りを行っていたところを、不審に思った家族が冷静に対処し、詐欺被害を免れたという映像を鑑賞しました。講師を務めた近江八幡警察署生活安全課 係長の山本秀樹さんは、「甘い言葉に乗らないことが原則です。金儲けをしようと思うと被害に遭う可能性が高い。電話やPCメールでの甘言は詐欺とみなし、やり取りなどをしないこと、一人で考えないで家族などと相談することが、被害に遭わない方法です」と話していました。

本市でも高額をだまし取られる詐欺被害が報告されています。また特殊詐欺の被害には高齢者だけでなく、誰もが遭う可能性があります。「自分は大丈夫」と思わず、一人ひとりが疑い、考え、相談することで、被害が出ないようにしたいものです。

令和6年5月24日 金曜日『森林のはたらきや大切さを学ぶ 森林環境学習「やまのこ」in沖島』担当山田 恵美

近江八幡市では小学校4年生の森林環境学習として「やまのこ」事業を沖島で実施しています。5月24日、安土小学校の2クラスが堀切港と長命寺港から沖島へ出発。沖島に到着すると、生徒たちは登山中の注意事項を聞いた後、専任指導員、教職員、やまのこサポーターとともに快晴の空の下、ケンケン山へ。森林の中を歩きながら、木や草花のはなしを聞いたり、軍手越しに葉っぱを触ってみたり、鳥の鳴き声に耳を澄ませてみたり、危険な場所があれば生徒同士で「ここすべりやすいよ」と注意しあったりしていました。沖島小学校では沖島や沖島のくらしについての話を聞き、昼食後は丸太切り。安全に気を配りながら、みんなで力を合わせて切っていました。五感で感じ取り、学び、楽しむ、そんな体験だったのではと思います。来年5年生になったときは、びわ湖フローティングスクールがあります。学習船「うみのこ」から島や山、森林を見てたくさんのものを学んでくれるのでは、と期待しています。

令和6年5月20日 月曜日『田植え体験学習』担当馬場 利男

金田小学校(校長 善住晶子)では、総合的な学習の時間と、社会科「わたしたちの食生活を支える食料生産」の学習の一環として、5月20日(月曜日)、5年生159人が田植え体験をしました。

体験では、どろどろの田んぼの中に躊躇なく入った子もいれば、なかなか踏ん切りがつかず、ようやく入った子もいました。全員1列に並び、ロープについた目印に、苗を3から5本ずつ植えていきます。泥だらけになりましたが、子どもたちは楽しそうで、追加の苗をもらい、たくさん植えていました。この田植え体験は、10年間協力していただいている金剛寺町の村田正文さんや、JAグリーン近江農業協同組合の職員、田んぼの地主さんなどの指導・協力のもと実施しています。子どもたちは、秋の収穫を楽しみにしながら、今後の学習を深めていくことでしょう。

令和6年5月19日 日曜日『水田でニゴロブナを育成』担当馬場 利男

野村町自治会(会長 仲江九市)では、6月末に行う「びわ湖にニゴロブナの稚魚を放流する事業」を実施する前に、一定の大きさまでニゴロブナを育てようと、5月19日(日曜日)午後1時30分から、地元の田んぼへの放流が行われました。

野村町子ども体験活動として参加した保護者と子どもたち合わせて25人は、タライに小分けされた琵琶湖栽培漁業センターで2、3日前にふ化したニゴロブナの稚魚10万匹を、バケツに入れて「大きくなれ」と田んぼに放流しました。田んぼに放されたニゴロブナは、琵琶湖に放流する前の約1か月間で体長が2センチ程度に成長し、その後、田んぼの水を抜きながら回収されます。琵琶湖栽培漁業センター技師の森下尊將さんによると、県内で放流される2千万匹程度のうち成魚になるのは40%位だそうです。

このような取り組みを通じ、ニゴロブナが増えることを願っています。

令和6年5月17日 金曜日『人と関わる楽しさを 駄菓子屋オリキキの挑戦』担当松村 美沙枝

八幡町でかつて『オリキ』と親しまれていた『オリタ菓子店』。20年程前の閉店から空き家の状態が続いていましたが、昨年8月から駄菓子屋OliKiKi(オリキキ)として再オープンしました。

人との関わりが希薄になってきている昨今に”誰かと関わる楽しさ”の実感できる居場所をつくりたいという想いから、店の奥には自習やお喋り、読書などができるフリースペースも。

実際、異なる年齢のお子さん同士で宿題の教え合いをしたり、同級生が集まりいつの間にか同窓会状態になったりなど、昔懐かしい駄菓子と温かい空間が、たくさんの交流を生み出す居場所となっています。

令和6年5月18日 土曜日『サツマイモの苗植え体験』担当馬場 利男

馬淵学区まちづくり協議会と子ども体験活動協議会(会長 小川初子)の主催で、5月18日、馬淵コミュニティセンター前の農地に集まった園児・児童26人が、今年で10回目を迎えたサツマイモの苗植え体験に挑戦しました。

始まりに児童2人が「サツマイモの苗とヒマワリの種を植えたいと思います。畑は地域のみなさんのご協力で作っていただきました。馬淵っ子の畑として、皆で大切にしていきたいと思います」と話しました。

子ども体験活動協議会の副会長から、植える苗の向きなどの注意があった後、全員が畑に向かい、1人4本の苗が渡されて、スタッフの指導で苗植えが始まりました。苗植えが終わった参加者は、ヒマワリの種まきを始めていました。決められた場所にまき、水やりなどをして体験活動は終わりました。

子どもたちが植えたサツマイモは、秋には大きくなって収穫され、子どもたちの家庭で美味しくいただかれることでしょう。

令和6年5月6日 月曜日『馬の早さを競う神事「足伏走馬」』担当馬場 利男

5月6日(月曜日)、平安時代から続く競馬の原型とも言われる神事、「足伏走馬(あしふせそうめ)」が加茂町の賀茂神社で行われました。毎年、この時期に五穀豊穣を願って、境内にある約400mの馬場を、太鼓の合図で2頭ずつ走り、トーナメント形式で順位を競い合います。

当日は朝から地域の子どもたちが集まり、神社では子どもたちや保護者が一日安全で過ごせるようお祓いをしていました。「渡御(とぎょ)」では、神社関係者や氏子など、総勢約200名の行列が御旅所へ向かい、祭典がしめやかに斉行され、その後「足伏走馬」が始まりました。馬場には多くの観客やカメラマン、報道関係者が来られ、馬が砂煙をあげて駆け抜ける姿に、走るたびに拍手や歓声、シャッター音が響いていました。

令和6年4月26日 金曜日『広がる地域循環の輪 岡山学区での不用品リユース推進事業』担当松村 美沙枝

近頃さまざまなところで見かける「おさがり譲渡」の輪。小学校の学区単位でもその活動は広がっています。岡山コミュニティセンターでは常時、学区在住の人が対象の「岡山 ゆずります掲示板」が設置されており、少子化などの理由で難しくなってきた、昔ならご近所付き合いの中で可能だった譲り合いを、地域の企画として行っています。掲示板にはまだまだ使える制服や、赤ちゃん用品などが掲示されていました。個人情報も守られており、いつでもやりとりできるところが素敵ですね!

令和6年4月27日 土曜日『多世代交流が育む 笑顔の分かち合い ふれあい活動』担当山田 恵美

市内で子育て支援活動を行っているHugbaby近江八幡では、毎月、長田町にある地域密着型通所介護施設のアクティブプラザ虹へ、未就園児と保護者で訪問する活動をしています。4月27日(土曜日)は、サポーターを含めた親子4組が、休日でお家にいる兄弟姉妹と一緒にアクティブプラザ虹へ訪問し、屋外でシャボン玉や絵の具でのお絵描き、ボール遊び、木のおもちゃ遊びをしました。アクティブプラザ虹を利用されている人は、元気に遊ぶ子どもたちに温かいまなざしで、やさしいお声がけをしながら、笑顔で触れ合いをしていました。みんなの笑顔が集まる、ふれあい活動。これからもそんな地域をつなぐ多世代交流が続いていくことを願っています。

令和6年5月5日 日曜日『昔ながらの田植え体験&どろんこ運動会』担当馬場 利男

青空が広がり、田植え&運動会日和となった5月5日(日曜日)、市内外の25家族90人あまりが、野村町にある株式会社イカリファームの田んぼに集まりました。

まず昔ながらの手を使った田植え体験が始まり、スタッフから「稲の品種は『みずかがみ』です。稲は3から5本以内で浅く植えてください。それ以上多いと病気になります」といった説明を受け、親子は苗をもらいながら田んぼに入りました。植える前から足をとられたり、こけたりしながらも、上手に苗を植える子どもや、お母さんに支えられながら植える子どもなど、参加者は思いおもいに手植えしていました。1時間程度でしたが、終了時には子どもたちは身体中が泥だらけになっていました。

その後、軽食のカレーライスが配られて休憩した後、田んぼで綱引き、そりリレー、ビーチフラックが行われました。下半身が泥まみれになりながら綱を引っ張る親子は、子どもより親が奮闘していました。そりリレーでは子どもがそりから放り出される場面や、手をつないでそりを引っ張る母親など、親子の和やかな場面に拍手が送られていました。GW後半、親子で楽しい時間が過ごすことができたことでしょう。

令和6年5月4日 土曜日『魅力を味わおう!「権現山」』担当馬場 利男

新緑の山が写し出されるGWの後半、「山笑う権現山」と題した山登りが、5月4日に島学区まちづくり協議会・水の郷環境部会とチームむべなるかなの主催で開催され、参加者18人(8から82歳)が午前8時30分に島コミセンに集合しました。

最初に、引率案内のチームむべなるかな(代表山口龍三)から、登山行程や登山中の注意を受けた後、車で若宮神社の駐車場へ向かいました。

この日のルートは、若宮神社→島町登山口→アサダの丘→むべの峠→権現山→若宮神社の約4キロの行程を3時間かけて縦走するもの。登山中には、モチツツジ・ヤマツツジ・ツクバネウツギ・ウラシマソウ・ヤマフジなどの花が咲き、疲れを癒やしてくれました。また、むべの峠ではスタッフから、ムベとアケビの実の違いや、皇室に毎年献上をしていることを話されていました。

アサダの丘では沖島が、権現山では八幡市内が見え、全員で記念写真をとりました。普段顔を合わすことがない参加者との親睦を深めることができた登山でした。桐原学区から参加した児童も、沢ガニを見つけたり、いろんな花を観察しながら楽しそうに縦走していました。

令和6年5月4日 土曜日『夜空に開く大きな花』担当東 知樹

5月4日、上田町の篠田神社で「篠田の花火」が行われました。私は自転車で神社に向かって行ったのですが、神社に近づくにつれ、力強い太鼓の音が大きくなっていったのがとても印象に残っています。また、通り道の田んぼでは、カエルがたくさん鳴いていて、季節の変化を実感することができました。花火はとても大きな音とともに、澄み切った夜空に大きな花を咲かせており、訪れている人の目を奪っていました。長い歴史を持つ仕掛け花火では、「飛び出し坊や」や「安土城」などの絵柄が浮かび上がり、言葉を失うほどの迫力がありました。

令和6年4月28日 日曜日『この思い 子どもたちの未来に「ファミリーコンサート」』担当馬場 利男

国際ソロプチミスト近江八幡(会長 重野満子)は、親子のふれあいの場を提供し、若い世代の子育てをサポートするため、就学前の保護者を対象に、毎年ファミリーコンサートを行っています。第23回となる今年は認証35周年の記念事業として「子育て支援のつどい」と題し、4月28日午後1時30分から、男女共同参画センターの大ホールで開かれ約150人が参加しました。

親子で同じ時間を共有し音楽を楽しんでもらえるよう、じゃんけんやダンスなどを取り入れたファミリーコンサートには、まきちゃん・きゅうちゃん・ゆうちゃんの3人組ユニット「ぽんぴんず」が出演。盛り上がるステージには県立八幡高等学校社会福祉部部員も登場し、「ぽんぴんずっと」「アイアイ」「ミッキーマウスマーチ」など8曲と、ミニミニミュージカル「カチカチ山」が披露され、子どもたちはステージ前で踊ったり、ぽんぴんずとハグしたりしていました。

令和6年4月27日 土曜日『第18回八幡山親子タケノコ掘り大会』担当馬場 利男

市民が楽しみにしている春のイベント「タケノコ掘り大会」が、八幡山の景観を良くする会の主催、(一社)秀次家臣団屋敷跡竹林を守る会の共催によって、GWの4月27日(土曜日)に開催され、50家族、スタッフ含めて約210人が参加しました。

代表の村西耕爾さんは「2005年から竹林や遊歩道の整備を行い、現在の八幡山の姿になりました。2006年からタケノコ掘り大会を開催し、今年で18年目になります。残念ながら今年は裏年に当たり、タケノコの数は少なめですね」と話していました。

タケノコ掘りでは、参加者はまず5班に分かれて、スタッフとともに入山しました。根が太い、斜面にあるなど、見つけたタケノコを掘るのが難しい場合もありましたが、家族全員で四苦八苦したり、スタッフに手伝ってもらったりしながら、楽しそうに掘っていました。子どもたちは苦労して掘れたタケノコを見て笑顔になり、写真を撮るなどしていました。また、胴回りが20センチメートルほどのタケノコを収穫した家族もいて、知人に見せていました。タケノコを掘った後は、みんなでカレーライスを堪能しました。子どもたちにはおやつの振る舞いや紙芝居の朗読などもありました。スタッフの皆さんは前日からの準備お疲れさまでした。

令和6年4月21日 日曜日『気軽に、スタイリッシュに脱炭素化を推進』担当松村 美沙枝

市内在住の山本友紀さんは、LFCコンポストアドバイザーとして、LFCコンポストの普及活動を現在県内外各地で行っています。LFCコンポストとは、バッグ型のコンポストのことで、家庭から出る生ごみをベランダなど小さなスペースで堆肥にすることができ、手軽に環境に良い暮らしを始めることができます。またメリットとして、生ごみ臭から解放され、ゴミを出すときの汁漏れなどのストレスもなくなり、さらには作った堆肥で美味しい野菜などを育てることもできます。山本さんは「環境のためだけだと思われがちだけど、自分にも良いことがたくさんあることを、少しでも多くの人に知ってほしい」と笑顔で話してくれました。

令和6年4月25日 木曜日『1年生の交通安全教室』担当馬場 利男

期待で胸をふくらませた新入生が入学して、まもなく1か月になります。武佐小学校では、児童が登下校などで交通事故にあわないための取り組みとして、近江八幡警察署交通課と近江八幡地区交通安全協会に協力いただき、体育館で交通安全教室を行いました。

交通安全教室では、児童たちは横断歩道の渡り方や信号の意味、飛び出しの危険性などをプロジェクターを使って説明を受けた後、練習用の横断歩道や信号を使って、実際に安全な渡り方を学びました。また、自転車のルールなどについても説明を受けました。

小学1年生になると保護者の手を離れ、1人で遊びに行くなど行動する範囲も広くなります。児童が交通ルールを学ぶのはもちろん、私たちドライバーや保護者である大人も、児童を事故から守るため、交通安全に気を付けましょう。

令和6年4月12日 金曜日『心惹かれる春の顔』担当東 知樹

4月中旬、北之庄町では満開の時期は過ぎていたものの、可愛らしくきれいなピンク色の桜が咲いていました。取材当日はとても天気が良く、春の暖かい斜陽と春風の爽やかさがとても心地よかったです。風に吹かれて桜の花びらが散り、水郷巡りの船が花吹雪に打たれる姿は映画のワンシーンのようで、とても幻想的でした。満開の時期から少しずれていたからこそ体験できた、貴重な経験です。また、船着き場のそばには菜の花が沢山植えられており、菜の花の山吹色と桜のピンク色のコントラストが照り映えていました。桜のシーズンはすぎつつありますが、豊かな自然を体験しに、外を散策してみてはいかがでしょうか。

令和6年4月17日 水曜日『白鳥川で鯉のぼりの川渡し』担当馬場 利男

端午の節句を前に、総合医療センター前の白鳥川の堤防で、「白鳥川の景観を良くする会」(代表 佐藤成宣)が4月17日(水曜日)の朝から鯉のぼりの設置作業を行いました。

最初にロープが3本右岸に渡され、各ロープのフックに鯉のぼりが取り付けられました。その後、スタッフは支柱を立て、ロープに取り付けられた鯉のぼりを左岸から引っ張り、作業が終わりました。ロープに取り付けられ、風にあおられた鯉のぼりは、白鳥川を泳いでいるようでした。

フェンスやびわ湖よし笛ロードに取り付けられた107匹の鯉のぼりは、総合医療センターの医療従事者、入院患者、外来患者、見舞客のほか、サイクリングやウォーキングなどで側を通る人を癒やしてくれることでしょう。鯉のぼりの設置期間は4月17日(水曜日)から5月14日(火曜日)まで。

令和6年4月20日 土曜日『親子で愉しむ ピアノとお歌のプチコンサート』担当山田 恵美

昼下がりの4月20日(土曜日)、温かい音色とやさしい歌声に誘われて向かうと、そこはアクア21のはちはぴひろば前の交流スペース。赤ちゃんとパパママたちが同じように音色に誘われて、1組、2組と、どんどん集まって来ました。

そこでは、新たに設置されたストリートピアノを使って、市内で活動されているこねこねこの森口美和子さんが「ピアノとお歌のプチコンサート」を開催されていました。

参加されていた親子はピアノの音楽に合わせて歌い、やわらかくカラフルなオーガンジーの布をふわふわさせたり、タンバリンをたたいたり、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていました。ピアノの生演奏に自然とからだが動き、たくさんの笑顔があふれるひと時でした。

ストリートピアノは、はちはぴひろばとほんわかの家金田が開館されている午前10時から午後3時まで利用可能です。市内の子育て家庭がたくさん訪れるはちはぴひろば。やさしい音楽をぜひ届けに来てください。

令和6年4月18日 木曜日『親子であそぼう「こいのぼりづくり」』担当馬場 利男

5月5日のこどもの日を前に、子育て中の乳幼児親子がこいのぼりを作る催しが、4月18日(木曜日)午前10時から、八幡子どもセンター(センター長 上野瑞江)の「すまいるルーム」で開かれ、0歳から未就園までの親子8家族20人が、クッションフロアが敷かれ暖房がきいた、心地よい部屋に集まりました。

センター職員から、こいのぼりづくりの説明がされた後、紙皿や色紙、シールなどが渡され、子どもたちはハサミで切ったりシールを貼ったり、紐をつけたりしながら、それぞれのこいのぼりを作りました。出来上がると、お互いのこいのぼりを見せ合って楽しい時間を過ごしました。

全員で記念写真を撮影した後、職員から「もういーいかい」の絵本の読み聞かせが行われ、子育て支援交流が終わりました。若いおかあさんの元気な姿に、体験を通じてこれから地域交流にどんどん挑戦していってほしいと思いました。

令和6年4月15日 月曜日『湖国に春をつげる太鼓の響き』担当馬場 利男

八幡まつりは14日の宵宮祭に続き、15日には本祭「太鼓まつり」が行われました。

午後3時、太い縄で装飾された各郷7基の大きな大太鼓を、郷を出発した氏子たちが打ち鳴らしながら練り歩き、五穀豊穣を祈りました。鳥居前の決められた待機場所に到着すると、渡りが始まるまで大太鼓を打ち鳴らしたり、警備神役(氏子代表)が拝礼本殿に到着報告に行ったり、氏子は本殿に拝礼に行ったりしていました。午後4時からは土田・市井・多賀・北之庄と決められた順番で、大太鼓の渡りが始まりました。楼門前に到着した大太鼓は、決められた時間まで担ぎ手の氏子が「ヨッコイサー」と掛け声を上げ、大太鼓を打ちながら待機しており、時間前に楼門を通ろうとすると、警備神役に押し返されていました。楼門を通ることを許されると、拝殿前正面に到着した大太鼓は、3回持ち上げるシューシ(崇祀)と言われる振る舞いが行われました。その後、大太鼓は拝殿前横から帰路につきました。

大勢の見物客らは、スマートフォンなどで撮影を楽しんでいました。京都の宇治から車で来たという男性は、「ホームページで見て写真を撮りにきました」と話していました。

令和6年4月14日 日曜日『春の火祭り「八幡まつり」』担当馬場 利男

近江八幡の三大火祭りのひとつ、八幡まつりが14日(宵宮祭)と15日(本祭)の両日、宮内町の日牟礼八幡宮周辺で行われました。宵宮祭は「松明まつり」とも呼ばれています。

午後1時30分から子ども松明の奉火(桜門内)が行われ、小型の松明が八幡宮の職員によって点火されました。午後7時からは上之郷(市井・多賀・北之庄・鷹飼・中村・宇津呂・大林・土田)と下之郷(船木・小船木・大房・南津田)の合わせて12郷が、陣役太鼓と松明とともに宮前馬場に入ってきて、宵宮の祭典が始まりました。午後8時の打ち上げ花火を合図に、鳥居前のナイアガラの仕掛け花火が点火され、雄大な大太鼓の響きとともに、境内で灯された一番火種が、市井の「ひきずり松明」に付けられました。氏子や子どもが神社境内へと向かい、神事の祈祷を受けた後、戻ってきた松明の火種から、二番目の松明である大林の松明に奉火されました。三番目に点火された多賀の松明は、高さが十七メートルもあり、前日の朝から一日がかりでヨシと菜種がらで作り上げられました。奉火後、燃えさかる炎が最高潮に達し、天高く燃え上がり、火の粉が舞っていました。見物客も、降り落ちてくる燃えがらが気になり、左右に大きく動いていました。また、大房の松明は斜めに寝かせた状態で奉火し、火の粉をかぶりながら竹で突き上げつつ、松明を起こしていくものです。その姿は勇壮で、見ごたえのある松明です。大勢の見物客が春の火祭りを楽しんだことでしょう。

令和6年4月14日 日曜日『夜明けの「しだれ桜」』担当馬場 利男

平成14年4月29日の「淡海みどりの集い」で、滋賀県緑化推進会から提供を受けてに植樹された、JR近江八幡駅南口ロータリーにある10本のシダレザクラ(八重紅枝垂桜)。二十数年が経った今年も、ピンクの花を咲かせ満開となり、ロータリーに訪れる人を和ませてくれています。小・中学生や家族連れなどが、花の下でヒップホップダンスの練習をしたり、おやつを食べたりして楽しんでいました。夜明け前の桜は一段と花びらが美しく、生き生きしていました。この花が散れば青葉が芽を出し、新緑の季節を迎えます。皆さんの外出も多くなることでしょう。

令和6年4月7日 日曜日『白鳥川に満開のさくら』担当馬場 利男

3月の寒戻りで、開花が遅れていた白鳥川右岸の桜が見頃を迎え、びわ湖よし笛ロードの白鳥川橋からびわ湖までの、約5キロに渡る桜並木が、美しい花を咲かせています。白鳥川右岸の桜は、高貴・清純が花言葉の「ソメイヨシノ」や、全体的にボリューム感のある花姿がなんとも魅力的な「八重桜」。ソメイヨシノより少し小さく、花色はわずかに濃い微淡紅色で、一足早く咲く「小松乙女」、そのほか「ぼたん桜」、「十月桜」、「普覧象」などの品種が咲いており、桜の花や大きさ色の違いを見るのも楽しいです。

また、白鳥川橋から土田大橋の下流約1キロの区間には、市内の園児や小学生が、環境保全や将来の夢を描いた、333個のぼんぼりが12日まで設置されていました。夜はライトアップされ、6、7日の週末には、満開の桜並木を見ようと多くの人が訪れ、親子連れの保護者は、子どもが描いたパネルを探しながら楽しんでいました。桜の下では、弁当を広げて親子や友人同士で食事をしながら、花見を思いおもいに過ごしていました。

令和6年4月6日 土曜日『日尊神社の春の祭礼小祭り』担当馬場 利男

春の訪れとともに日牟礼八幡宮で行われる八幡まつりの前に、地域では小祭りが行われます。土田町の日尊(ひのみこと)神社では、4月6日(土曜日)午後8時から小祭りが行われ、御本殿前広場には、松明2基と笹松明1基が造られました。

神事が終わった後は、子どもたちによって引きずり松明が鳥居をくぐって広場まで運ばれ、ナイアガラの花火が点火された後、大太鼓の渡りが行われました。大太鼓は鳥居をくぐり抜け、御本殿前では担ぎ上げられました。その後、関係者が松明に点火し、見る見るうちに炎が天高く舞い上がりました。見物客は一斉に燃えあがる松明を見あげ、中には燃えカスが頭上に落ちてきて払っている人もいました。

松明の名称や飾りは地域によって違うそうです。それぞれの地域に伝承され守られてきた「近江八幡の火祭り」。また他の地域の松明も見に行きたいです。

令和6年4月6日 土曜日『心をなごませてくれる春の花』担当馬場 利男

気温の低い日が続いて開花が遅れていましたが、ここ数日の暖かさでつぼみの成育がすすみ、春の花が一気に満開となりました。白鳥川橋から県道2号線に向かう土田町農業組合の農地では、黄色の菜の花が咲き乱れており、白鳥川右岸の桜も満開。ぼんぼりが飾られているびわ湖よし笛ロードには、花見びよりで多くの人たちが訪れていました。医療センター前でも、桜と菜の花の色鮮やかなコントラストが映え、家族や友人たちが記念写真を撮っていました。今年は桜も菜の花も一緒に見ることができ、訪れた人たちは楽しい休日を過ごすことができたのではないでしょうか。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書広報課

〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地

電話番号:(秘書)0748-36-5523 (広聴広報)0748-36-5526

ファックス:0748-32-2695

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年08月06日