赤こんリポーター(令和6年度2)

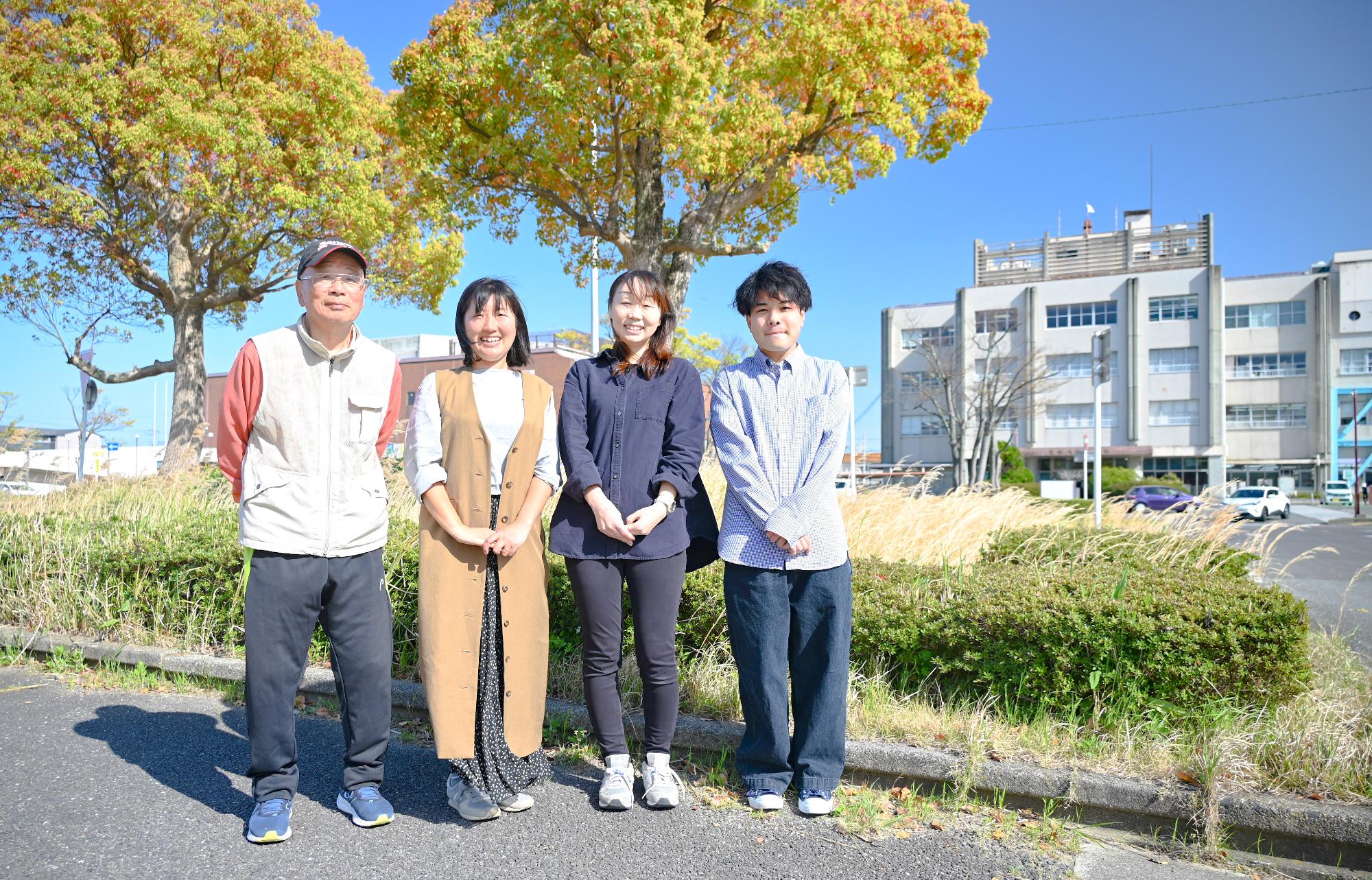

(左から)馬場 利男さん、松村 美沙枝さん、山田 恵美さん、東 知樹さん

市では、市民との協働による市民に親しまれる広報活動を推進することを目的として、市民が地域の魅力やイベントなどを取材し、発信する市民広報リポーター〔愛称赤こんリポーター〕が活躍しています。

このページでは、4人の赤こんリポーターがまちへ飛び出し、見たもの、触れたもの、感じたことなどをご紹介します。

元気で楽しい、市民目線での情報発信にご期待ください!

赤こんリポーター(令和6年度4月から7月末までの活動はこちら)

Facebookでも情報を発信しています!

赤こんリポーターFacebookページは下記リンクをご覧ください。

赤こんリポーターだより

令和6年11月30日 土曜日『かわいい!しめ縄リースづくり』担当馬場 利男

世代をこえて気軽に交流できる仕組みをつくることを目標に、おしゃれなしめ縄リースづくりが老蘇学区まちづくり協議会交流部会主催で開催されました。

東近江市のアトリエで、童話やファンタジーをイメージした創作をされている廣瀬正子さんを講師に招き、地域住民7人が挑戦。しめ縄リースには、松かさや梅、スタージス、スターローズ、ナンキンハゼなどのパーツを組み合わせ、講師にバランスなどのアドバイスを受けて、思いおもいに作り上げました。1時間30分かけて出来上がったリースを隣同士で見せ合った後、全員で記念写真を撮って教室は終わりました。

出来上がったしめ縄リースは、年末には玄関に飾られる事でしょう。

令和6年11月28日 木曜日『「ポイ捨てする人拾う人ポイ捨てしない人」の美しい近江八幡へ』担当松村 美沙枝

現在市内では自治会や環境団体、企業など、さまざまな人が地域清掃活動やごみ拾いを行い、美しい景観を守ってくれています。その一方、まだまだたくさんのポイ捨てごみが放置されている場所も見かけます。先日行われた里山みんなの未来くらぶさんのごみ拾いでは、大きなタイヤや家電製品の不法投棄を発見しました。「捨てる人より拾う人」、そしてそれよりも「捨てない人」が1人でも多く増えていき、地域のチカラで美しい近江八幡を守っていきたいですね。

令和6年11月30日 土曜日『やき芋づくり&芋掘り体験』担当馬場 利男

老蘇学区まちづくり協議会・YOISYO!!交流部会で、やき芋づくりと芋掘り体験が、11月30日(土曜日)に開催され、小学生・保護者・スタッフや地域の子どもなど29人が参加しました。この体験会は誰もが農業に触れられる機会を設け、多様な世代が交流できる仕組みをつくり、農業に興味をもってもらいたいと行われたものです。

芋畑は、地域の子どもたちに芋堀り体験をしてもらうため、スタッフが5月に芋苗を植え、6か月間かけて準備をしました。

芋掘り体験では、芋ツルを鎌で切り、土の中から芋を掘り起こしました。子どもたちは、手で掘り起こすのが大変でスコップなどで掘り起こしたり、簡単に一人で取り出したり、保護者が手伝ったりしながら、大きな芋に喜び、楽しんでいました。掘った芋は参加者が持ち帰り、色々な料理になるそうです。

スタッフによって2か所のもみ殻の山に火が付けられ、アルミ箔に包んできた芋を、もみ殻の中に入れてやき芋を作りました。やき芋は、老蘇コミセンでみんなで美味しくいただいていました。

令和6年11月20日 水曜日『秋が彩る七五三』担当東 知樹

秋の景色が素晴らしい11月20日(水曜日)、日牟礼八幡宮では七五三参りが行われていました。カラフルな風船をもらい、七五三の衣装に身を包んだ子どもたちは、満足そうに楽しんでいました。また、七五三以外にもお宮参りや観光で訪れている人もたくさんいて、歴史のある建物にそれぞれ思いをはせているようでした。道沿いにはたくさんの松ぼっくりなどが落ちていて、秋を感じさせてくれる今の季節。この機会に、日牟礼八幡宮を訪れるのはいかがでしょうか。

令和6年11月22日 金曜日『第5回クリスマスイルミネーションの点灯式』担当馬場 利男

楽しいクリスマスを迎えるため、クリスマスツリーが11月22日(金曜日)に金田学区まちづくり協議会・子ども育成部会主催で設置され、午後5時から点灯式が金田コミュニティセンター1階ホールで行われました。

ハンドベルでのキラキラ星・きよしこの夜の演奏で開幕した点灯式は、保・幼・小の子どもたちや保護者が多数来館。昨年につづいて、イルミネーションの制作に携わった八幡工業高校電気科の生徒の紹介や、今年初めてステンドグラスの制作に携わった八幡東中学校美術部の作品も紹介されました。その後、2階多目的ホールに移動し、プロジェクトマッピングを鑑賞。映像にはイルミネーションの制作に携わった人たちが映し出されていました。終了後、子どもたちにはサンタから一足早いお菓子と光るグッズのプレゼントが手渡されていました。広場には、パワーアップした光のトンネルや機関車ハーシー、トーマスなどが置かれており、子どもたちは、機関車の前に座り写真を撮って、保護者と光輝くツリーを楽しんでいました。イルミネーションは12月23日まで点灯されます。

令和6年11月21日 木曜日『フローティングスクール事前学習プログラム「生きているびわ湖」』担当松村 美沙枝

11月21日(木曜日)、老蘇小学校の5年生を対象に出前授業「生きているびわ湖」が開催されました。この出前授業は滋賀県地球温暖化防止活動推進センターが、フローティングスクールの事前学習として県内の受講希望校に対して行っているものです。生徒たちはびわ湖の生い立ちや生態系、温暖化で受けるびわ湖や自分たちへの影響を真剣なまなざしで学び、「びわ湖の深呼吸(全層循環)を初めて知った」「(フローティングスクールで)新種のプランクトンを発見したい」など、うみのこへの乗船を前に期待を膨らませていました。

令和6年11月17日 日曜日『安土築城450年を彩り、広げ、育む「第40回 あづち信長まつり」』担当馬場 利男

11月17日(日曜日)に開催された「第40回 あづち信長まつり」では、戦国武将にちなんだ行列が行われました。武将たちは出陣を前に「エイエイオー」のかけ声とともに、市立安土小学校グラウンドを出発。子ども甲胄隊を先頭に、戦国武将やその家臣に扮した姿で約200人が、下豊浦北から百々橋・安土城周辺・安土城駐車場へと進み、安土文芸の郷グラウンドステージまで行進しました。

行列には織田信長や徳川家康、羽柴秀吉のほか、モザンビーク共和国の駐日臨時代理大使のご子息ニコラスさんも織田信長隊の「弥助」で行列に参加されました。武将たちは、沿道に手を振ったり、写真を撮ったりしながら訪れた人と共に楽しんでいました。

文芸の郷の野外ステージでは、武将隊の紹介やなぎなた演武、滋賀学園LAKERSチアリーディング、甲西高校吹奏楽部、あづち信長出陣太鼓などが披露されていました。また、会場内では、地域の特産品や軽食の販売、楽市楽座、乗馬体験、重ね捺しスタンプラリー、シャボン玉ホイホイなどが行われ、大勢の来場者が買い求めたり、遊んだりしていました。

令和6年11月16日 土曜日『「地域の子どもは地域で守り育てる」近江八幡・竜王少年センター30周年記念』担当馬場 利男

地域住民ボランティアと学校教員からなる「近江八幡・竜王少年補導委員会」と「近江八幡少年センター」が設立されて30年を迎え、「設立30周年記念事業」が県立男女共同参画センターで11月16日(土曜日)に行われました。

第1部の「歌とピアノのコンサート」では、近江八幡市出身のピアニスト野口夏菜さんと、ソプラノ歌手趙知奈さんが、NHK連続テレビ小説「おひさま」の「おひさま-大切なあなたへ-」など6曲を披露しました。第2部は記念式典、第3部は、高知県出身の俳優で作家、また依存症予防教育アドバイザーでもある高知東生さんの記念講演が開かれました。叔母に育てられた高知さんは、17歳の時に実の親が反社会的勢力の人だと知ったこと、覚醒剤と大麻使用の容疑で逮捕後は、芸能界の友人が次から次へと去って孤独になったこと、人間不信に陥った時、元覚醒剤使用者の女性が立ち直らせてくれたことなどを話されました。俳優復帰後は、自叙伝「行き直す-私は一人ではない-」と初小説「土竜(もぐら)」を刊行。全国で講演など精力的に活動されています。

会場は少年補導委員や学校関係者、一般の参加者が大勢来られていましたが、薬物使用は家族関係や友人関係が破綻し、立ち直るまでに数年の年月がかかるなど、いろいろと勉強になったのではないかと思います。

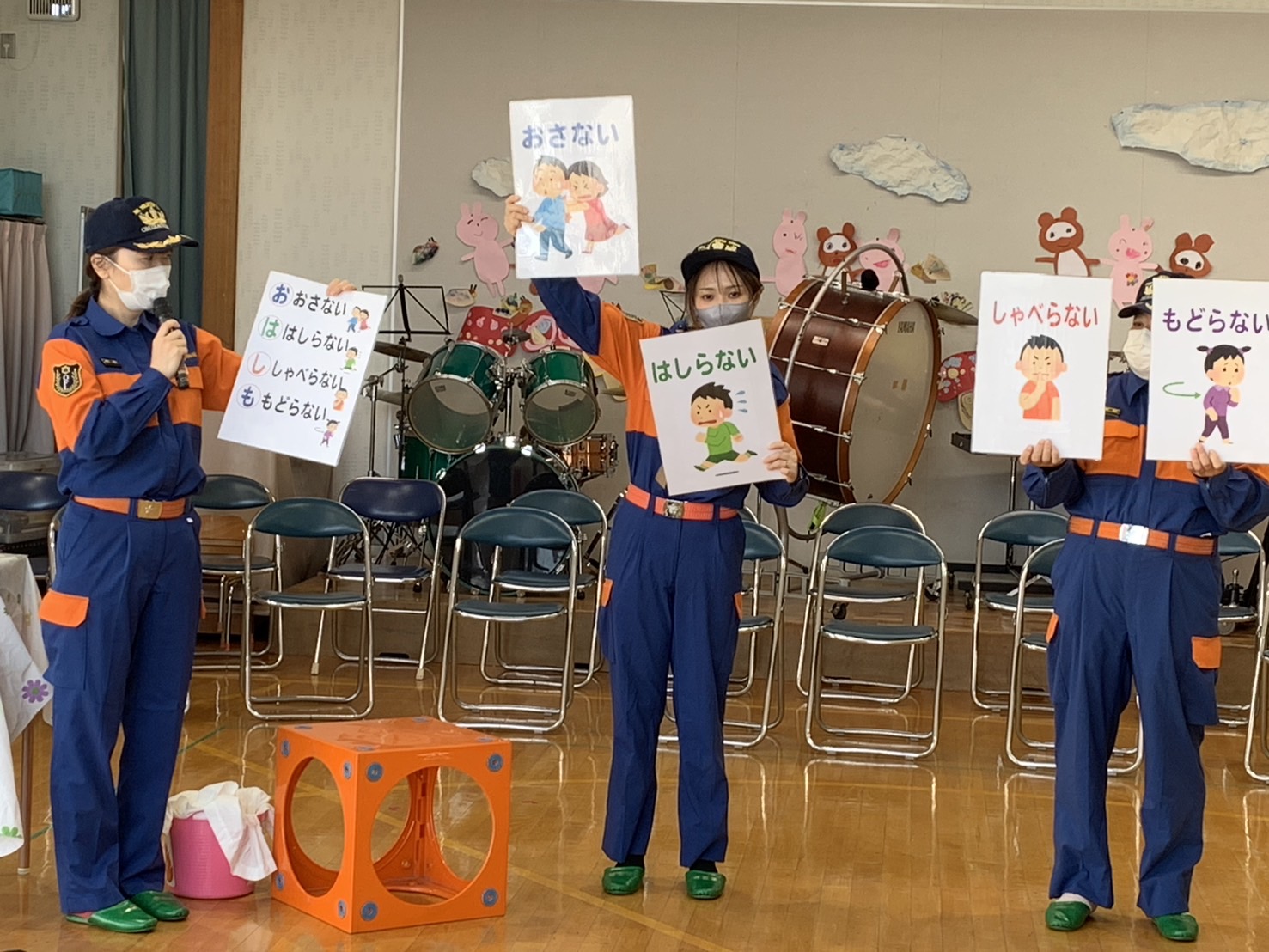

令和6年11月12日 火曜日『消防音楽隊と一緒に 楽しく学ぼう』担当山田 恵美

火災が発生しやすい時季に火災の発生を防止し、死傷者や財産の損失を減らすことを目的として、今年度は11月9日から15日に「秋の火災予防運動」が開催されました。その期間中である11月12日(火曜日)、市内で防火訪問や火災予防などの広報・啓発活動をしているOFL分団と東近江行政組合消防音楽隊が北里幼稚園を訪問しました。3歳から5歳児の園児たちは防災紙芝居や煙からの逃げ方、服に火が付いたときの対処法などの体験後、消防音楽隊による子どもたちが大好きな曲であふれた演奏を聴きました。音楽に合わせて手をたたき、大きく元気な声で大合唱。その後に消防車見学なども行い、子どもたちが楽しく学ぶ機会となりました。

令和6年10月23日 水曜日『まちを守る地域防災の担い手 消防団から学ぶ』担当山田 恵美

安土小学校では小学3年生が社会科の「火災から地域の安全を守る」授業の一環で、地元安土消防団を招いて消防団について学んでいます。10月23日、消防団学習が開催され、消防団の役割や現状、活動を学びました。クイズを交えたお話に、子どもたちも興味関心が高まり、積極的な質問が飛び交っていました。校庭では、消火器の正しい使い方を学び、実際に水消火器で消火を体験し、放水や消防車見学をしました。火災から地域や自分自身を守るために自分たちでできることは何か、また、まちを守る地域防災の担い手である消防団員を身近に感じる機会だったと思います。

令和6年11月4日 月曜日『学びを生かす仲間づくり展「第18回おやじ連作品展」』担当馬場 利男

「毎日が発見 1日1日を大切に 」をスローガンに、おやじ連の第18回作品展が10月31日(木曜日)から11月4日(月曜日)まで市文化会館小ホールで開かれました。

近江八幡おやじ連は来年で結成20年、平均年齢80歳、会員300人の大きな団体です。「1日1日を大切に、出来ることを楽しく!無理だと思ったらやめる勇気!」をもって、仲間とともに楽しみながら生きがいづくりの活動を行っています。

ホールには1年間の交流活動や環境活動、健康づくり、福祉活動などの取り組みが掲示されていました。特別企画の「石で遊ぼう!」ストーンアート2024では、1年間かけて川原や散歩で見つけた小石を持ち帰り、油性ツインマーカーで動物や顔などが描かれたものを展示していました。また石積み選手権コーナーもあり、40個を積み上げた来館者もいました。ホールの中央には、11月17日のあづち信長まつりの行列で着る、前田利家と黒田官兵衛の鎧が飾られていました。「今年の1月から作り始め、7月に出来上がりました」と、スタッフが話していました。この作品展が、来場された人たちの今後の人生に役立つことや、趣味が生かされる場になることを願っています。

令和6年11月13日 水曜日『迫力の沖島太鼓 やまのこからつながる交流』担当山田 恵美

11月13日(水曜日)、金田小学校4年生が森林環境学習「やまのこ」で沖島を訪れました。本市の小学4年生が行う「やまのこ」。今年度は金田小学校で最後です。秋のケンケン山にはキリンソウやフユイチゴ、ヤマノイモの細長いハート型の葉っぱなどが見られ、少し汗ばみながらも心地よい気候の中で、子どもたちは登山を通して学びを深めました。沖島小学校では同じ4年生の生徒による沖島についての発表や沖島太鼓の演奏を聞きました。息を合わせた迫力満点の沖島太鼓の音色は、みんなの心にドンッと響いたのではないでしょうか。やまのこを通してつながる交流が、これからも続いていくことを願っています。

令和6年11月14日 木曜日『はじまりの予感 取材を通して街の魅力を発信』担当山田 恵美

今年6月から本市の地域おこし協力隊として着任した石神恵美子さんが、まちで働く人への取材を通して、そのまちらしさを発見する探求型ローカルメディア編集部「GOOD PEPLE GOOD PLACE」を立ち上げました。10月25日(金曜日)はRAKUICHIでメンバーの顔合わせとキックオフミーティングを行い、続いて11月14日(木曜日)は旧吉田邸で石神さんによるライティング講座を受け、記事執筆の基本や取材の心構え、表現についての学びを深めました。メンバーはこれから写真撮影の講座でさらに基礎知識や構図など実践的な学びを深め、近江八幡市に根差した人やサービスを取材し、「近江八幡・安土らしさ」の情報発信をしていきます。新たな試みのはじまりに、ぜひ注目していきたいです。

令和6年11月8日 金曜日『色鮮やかな秋の景色』担当東 知樹

11月8日、大中コスモス畑ではコスモス迷路が開催されていました。前日に強い雨が降ったため花の状態が心配でしたが、雨にも負けず、花盛りを見せてくれました。晴天だったこともあり、真っ青の空とコスモスの淡い色が映えて、とてもきれいでした。カラフルなコスモス畑の中には数本ひまわりも咲いていて、また、蝶々やミツバチも花の蜜を吸いにきていて、とてもにぎやかで素敵な迷路でした。11月17日(日曜日)まで開催予定ですので、ぜひ訪れてみてください。

令和6年11月3日 日曜日『伝統行事「古式弓初式」のあじろ網作り』担当馬場 利男

正月の伝統行事「古式弓初式」で使用される「あじろ網」作りが、11月3日(日曜日)に天之御中主尊神社(あめのみなかぬしのみことじんじゃ)の拝殿で行われました。

「古式弓初式」は、悪事や災難を射抜き、富や宝を射ちとどめるために、江戸時代から伝わる神事です。毎年、還暦を迎える人と厄除けに参拝する人たちが、1年の多幸を願って、樫の小枝と藤のつるで作った弓に、女笹竹(しのべたけ)にゆずり葉を付けた矢を的に放ちます。この神事に使われる的が「あじろ網」で、当日は宮仕(五人衆)が琵琶湖岸で育った青ヨシを割り広げ、6・7本を一束にして四方を縦横57組の正方形にし、約1.5メートルにもなるあじろ網を一日かけて編み上げました。

令和6年10月26日 土曜日『第4回「五感で楽しむヨシフェス」』担当馬場 利男

重要文化的景観として国から指定を受け、「近江八幡の水郷」で知られる円山町で、「五感で楽しむヨシフェス」が10月26日(土曜日)に開催されました。特定非営利活動法人まるよし(代表宮尾陽介)が主催したもので、ヨシを使ったヒンメリ作りやヨシペンで絵を描く体験、茅葺き屋根と葦船の展示、ヨシうどんの屋台、キャンドル作りなど、多彩な催しが行われました。

ヨシ加工作業場で行われたヨシ笛コンサートでは、ヨシ笛演奏者の近藤ゆみこさんの演奏や、その教え子5人が4月に結成した「奏音(かのん)」の初演奏がありました。「琵琶湖周航の歌」や「浜辺の歌」など計5曲が演奏され、参加者からは盛大な拍手が贈られました。来場した人たちは、子どもから大人まで一緒に楽しんでいました。

令和6年10月26日 土曜日『秋の研修会「八幡山に登ろう」』担当馬場 利男

近江八幡市緑の少年団(団長 川橋袖子)は、緑のことを学び親しむ活動を通して、お互いに力を合わせる大切さを身に着けることを目的としています。10月26日(土曜日)の秋の研修会では、身近な八幡山のことを学ぼうと、団員やスタッフなど17人が八幡山公園に集まりました。

研修会では「八幡山の景観を良くする会」代表の村西耕爾さんの案内で、八幡城の居館跡と石垣群の家臣団屋敷跡を見学しました。頂上の出丸跡や西の丸跡からは八幡市内や琵琶湖を見る事ができ、多くの団体観光客が写真を撮っていました。村西さんは「森林を守り育てるためには、太陽の光や木の伐採が重要です。八幡山をこれからも守っていくため、登山道も整備しています」と話していました。少年団も説明を聞きながら、2時間かけて登山をしました。

令和6年10月23日 水曜日『「ドレミ音楽会」を楽しみました』担当馬場 利男

金田小学校で音楽の学習として毎年取り組まれているドレミ音楽会が、体育館で10月23日(水曜日)午前9時45分から始まりました。

最初に、全学年による「歌えバンバン」が歌唱された後、5年生が「ぼくにできること」「アフリカンシンフォニー」を力強く歌いました。1年生は「はじまりのうた」「大切なともだち」「キラキラ星変奏曲」を鍵盤ハーモニカで初めて披露。2年生は「どらやきバウンド」「ドレミの歌」「おはようのエール」を、鍵盤ハーモニカと歌にあわせて踊りました。3年生は「とどけよう このゆめを」「くいしんぼうのリズム」「世界中の子どもたちが」を、言葉をリズムにして合唱したり、歌詞を手話にしたり、リコーダー演奏で披露しました。4年生は「世界を旅する音楽室」「オーラリー」をオルガンやリコーダー、琴などの楽器で披露しました。6年生は「パラダイス・ハズ・ノー・ボーダー」「地球星歌-笑顔のために-」を二部合唱で披露し、木琴やオルガン・シンバルなどの楽器を使って美しい音を響かせていました。校長先生は「一人ひとりの声は違うけど、すばらしい合唱や演奏ができましたね」と話されていました。

令和6年10月19日 土曜日『畑を野鳥から見守る「かかし」』担当馬場 利男

かかしと言えば、昔は田畑を野鳥に荒らされるのを防ぐために、麦わらなどで作って置かれているものでしたが、数十年前からは鑑賞用としても飾られています。南津田町から運動公園に行く途中でも、鑑賞用に見える、おもしろいかかしに出会いました。製作者は南津田町在住の矢野義男さん。5年前に友人から「かかしを作ってみないか」と言われ、実際に作っている人がいる永源寺町まで視察に行き、アドバイスを受けて作り始めたそうです。

かかしづくりは、顔を作ることが最初難しかったそうで、矢野さんは「柔らかい顔ではすぐに変形するため、現在は硬くなるよう新聞紙を固めています。腕は番線にワラを巻き動くようにし、衣類は家にあるものを使っています」と話していました。

畑では4体のかかしが野鳥の番をしていますが、野鳥の方が賢いそうで、取材当日も電柱からカラスが柿を狙っていました。また、道路からよく見える位置にも違うかかしが座っていますが、中・高校生がかかしを見て笑いながら通学することや、通行人が「写真を撮らせてください」と降りてこられることもあるそうです。見る事が少なくなったかかしですが、人々を和ませる憩いの場を提供するものとして、これから増えるといいですね。

令和6年10月19日 土曜日『八幡堀まつりを盛り上げる 子どもたちのチカラ』担当松村 美沙枝

10月19日(土曜日)、白雲館内で「こどもまるしぇ」が開催されました。これは10月12日から26日まで行われている「八幡堀まつり」のうちの一つのイベントで、主催者が見守る中、子どもたちが自分たちで作った商品の販売や、自分たちで考えたワークショップを行うという取り組みです。当日は10店舗ほどのお店が集まり、子どもから大人まで多数の来場者がマルシェを楽しんでいました。出店する子どもたちの中には「次回はこうしたほうが良くなる」と早くも次回に向けて改善策を考える姿もありました。未来の近江商人、頼もしいですね。

令和6年10月13日 日曜日『加茂町コスモスフェスタ2024』担当馬場 利男

足伏走馬神事で知られる賀茂神社周辺で10月13日(日曜日)、加茂町自治会の主催で加茂町コスモスフェスタが開催されました。自治会館前では、滋賀県住みます芸人のノーサインが漫才を、県内で活動するメイプルが大正琴の演奏を披露したあと、この日に向けて大きく育てられたカモウリの重さが競われ、1位の8,950グラム、2位の7,600グラム、3位の6,950グラムが表彰されました。

神社周辺には、子どもの遊びコーナーが設けられ、ストラックアウト・輪投げ・モルック・ものづくりなど子どもたちが保護者とともに挑戦していました。また、御狩野乃杜牧場の木曽馬の騎乗体験も行われました。子どもたちは最初、不安そうな顔をしていましたが、降りるときには満面の笑顔になっていました。その他、馬車で馬場を一周するコーナーやコスモス畑の迷路が設けられ、大勢の人でにぎわっていました。

令和6年10月13日 日曜日『子どもも大人も楽しめる「new PTA!!」』担当馬場 利男

今までの大会とは違う一新されたPTA大会が、G-NETしが(滋賀県男女共同参画センター)で10月13日(日曜日)午前10時から、近江八幡市PTA連合会(会長 松本潤)の主催で行われました。

市内園児の合唱で「とんぼのめがね」など3曲が披露された後、中学生によるヒンメリ作り、しおり作り、バルーンアートのブースが設けられ、訪れた子どもたちは、中学生から指導を受けながらものづくりに取り組み、できあがったものを友だち同士で見せ合ったり、眺めたりしていました。また、中学校の美術・書道部が書き上げた作品やヨシ製品が展示コーナーに飾られ、保護者はじっくりと見学していました。

わくわくワークショップ終了後は、昨年に続いて松林昭さんの「びっくり!サイエンスショー」が行われ、理科のおもしろさや環境問題も含めた理科実験教室に、子どもたちは熱心に見入っていました。大ホールホワイエでは各園・小中学校の活動報告が展示されていました。

短い時間でしたが、今大会は変わりつつあるPTA活動を見つめ直すいい機会になったのではないでしょうか。これからも園児や児童・生徒たちを見守っていける体制を整えていきたいですね。

令和6年10月12日 土曜日『八幡堀まつり2024「町並みと灯り」YOASOBIさんぽ』担当馬場 利男

近江八幡まちや倶楽部周辺で10月12日(土曜日)午後5時から、ライトアップオープニングイベントが始まりました。酒遊館前の大きなクスノキは、きらきらとゆらめく光のインスタレーション「ミズノモリ」に照らされ、幻想的な雰囲気を醸し出していました。また守山市出身で国内でも活躍中のミュージシャン・佐々木美鈴さんが、ギター・サックス&クラリネット・ベースの演奏を行い、「明日がある」など数十曲を披露しました。

酒遊館周辺ではヨシと近江牛レザーで作られたオリジナル行灯が灯されたほか、八幡堀や旧市街一帯の町並みにも灯りが灯され、市民や観光客は石畳を歩いたり写真を撮ったりして、光を楽しみつつ癒やされているようでした。

令和6年10月15日 火曜日『たいせつな故郷の味 丁字麩の食べ方いろいろ』担当山田 恵美

古くから家庭や仏事で親しまれてきた四角く6面全体が焼かれた丁字麩。丁字麩というと、定番料理のからしあえがよく食べられますが、おいしい食べ方はいろいろ。今回は、丁字麩をフレンチトーストにして、間に丁稚羊羹とアイスを挟んだスイーツを作ってみました。鍋や汁物だけではなく、砕いてフライの衣やハンバーグなどのつなぎにしたり、出汁をたっぷりしみ込ませて卵とじにしたり、そのまま半分に切ってアイスや具材を挟んだり、ラスクなどスイーツにしたり。大切な特産品である丁字麩、みなさんはどの食べ方がお好みですか。

令和6年9月21日 土曜日『秋の夜に輝く芸術』担当東 知樹

9月21日(土曜日)、ヨシキリの池では「西の湖ヨシ灯り展」が行われました。ヨシを材料に作られたさまざまな作品がライトアップされていたこの展示ですが、作品それぞれに個性がでていてどれも見応えがありました。特に、パリのエッフェル塔をモチーフに作られた作品は、巨大で圧倒されました。自分はライトアップされてすぐに行ったのですが、たくさんの人でとてもにぎわっていました。また、風が吹いて涼しく、訪れた秋を体感しながらゆっくりと鑑賞することができました。

令和6年10月6日 日曜日『天之後中主尊神社「秋季例祭」』担当馬場 利男

10月6日(日曜日)午前10時30分から、大嶋奥津嶋神社の深井克宣大宮司が、境内社である中之庄町の「天之御主尊神社(あめのみなかぬしのみこじんじゃ)」で、秋の収穫祭を行いました。

神事の前に、深井宮司がクリ・かき・リンゴなど10品を本殿に供えたあと、祝詞を奏上。その後、巫女さんがお釜に沸かしたお湯を撤き御神楽を舞う厳粛な神事「湯立つ神楽(島学区での呼び方は湯立て)」を行いました。「湯立つ神楽」は、その湯を用いて、無病息災や五穀豊穣を願ったり、その年の吉兆を占う神事といわれています。

神社庭園には、市外から来られた参詣者が多く、岐阜県から来られた親子は、「毎月1日に行われる月始祭に、京都に行く途中に寄っています」と話されました。

令和6年10月6日 日曜日『町を越えて世代を越えて 老若男女が一致団結!』担当松村 美沙枝

きれいな秋晴れの10月6日(日曜日)、岡山学区で運動会が行われました。この学区の運動会はコロナ禍を境に形が変わり、「体育フェスティバル みんなでスポーツ’24」の名で今年も開催。岡山小学校伝統の6年生によるブラスバンドがオープニングを飾った後、幼児から大人まで4、5人のチームが有志で参加し、それぞれが好きな種目を選んで参加しました。玉入れや台風の目などおなじみの種目もあれば、スリッパ飛ばしやモルック、ボトルフリップチャレンジなど、どの年代でも楽しめるおもしろい種目もありました。

令和6年9月28日 土曜日『楽しみに待っていた「ペットボトルロケット」を飛ばそう!』担当馬場 利男

「ペットボトルロケットを飛ばそう」が9月28日(土曜日)の午前9時30分から馬淵小学校のグラウンドで開催されました。雷注意報で順延になっており、待ちにまった開催になりました。

このペットボトルロケットは、7月20日(土曜日)に八幡東中学校科学部の生徒さんの指導で、サイダーの空のペットボトル4本と、はさみ・カッター・セロテープを使って組み立てられました。低学年の児童には中学校の生徒たちが優しく声をかけながら手伝っていました。高学年は手際よく図面を見ながら組み立てていました。

この日の参加者16人は、昨年の記録「80m越え」に挑戦。遠くに飛んだり、きりもみ状態で落ちるロケットなどを見て、児童たちは喜んだり、納得したり、残念がったり、いろいろな表情を見せていました。競技の結果、1位が6年生の71m、2位は4年生の61m、3位は6年生の54mでした。児童たちは「来年はもっと遠くに飛ばしたい」と話していました。

令和6年9月23日 月曜日『聖徳太子縁日「木の中延命地蔵尊ご開帳」』担当馬場 利男

鎌倉時代の作で、国の重要文化財に指定されている「木の中延命地蔵尊」が祭られている観音山願成就寺で、聖徳太子縁日が9月23日(月曜日)に行われました。この地蔵尊は、一本の木から三体を彫りだした際、真ん中の材で造られた像という事で木の中地蔵と呼ばれています。

当日、京街道商店街・西京街道商店街・小船木商栄会が主催した法要が午前11時から小西智俊住職によって行われ、午後1時からは、東近江地域2市2町(東近江市・近江八幡市・日野町・竜王町)に色濃く残る聖徳太子の伝承を楽しみながら知ってもらうため制作された「いろはかるた」に、子ども5人・大人9人が挑戦しました。34枚のカルタをスタッフの町田茂夫さんが読み上げると、参加者は札を一生懸命探していました。取り札の最高は14枚で、優勝者の子どもには景品が渡されました。本願寺八幡別院駐車場では、金魚すくい・めだかすくい・射的・輪投げ・ヨーヨー釣りやキッチンカーなどが出揃い、子どもたちや市民でにぎわっていました。また、4か所のスタンプラリーも開催され、ゴールでは願い事を絵札に書いて奉納板に貼り付けていました。午後3時30分からは鐘桜前で餅や菓子などが関係者によりまかれました。袋を持った参加者が大勢集まり、子どもの健康・商売繁盛・萬願成就・良縁祈願を願い、縁日が終わりました。

令和6年9月21日 土曜日『第18回「西の湖ヨシ灯り展2024」』担当馬場 利男

よしきりの池と安土B&G海洋センター一帯で、9月21日(土曜日)・22日(日曜日)、西の湖のヨシで作られた作品が並ぶ、第18回西の湖ヨシ灯り展が開催されました。

21日の午後6時、西の湖ヨシ灯り展実行委員会により点灯ボタンが押されると、作品に一斉に灯りが点きました。夕日も沈み幻想的な雰囲気の中、多くの来場者は、光を放つ作品の前で、思わず立ち止まって見入っているようでした。

今年は団体と個人合わせて483点の作品が展示され、知事賞・市長賞・まち協会長賞・西の湖賞・特別賞など41人の入賞者に賞状と記念品が贈られました。知事賞に輝いたのは、西安造形大学空間デザイン領域住環境デザインコースの作品でした。講師の立神まさ子さんは、「7人の学生が意見を出し合いながら作成しました。構想から4か月後の7月末に完成し、昨日トラックで運びました」と話していました。

令和6年9月21日 土曜日『スポーツを通じての夫婦都市交流』担当松村 美沙枝

市内で活動するスポーツ少年団野球「レイクビクターズ」が、夫婦都市である富士宮市を訪れ、地元チーム「富士根南エコーズ」と交流試合を行いました。富士根南エコーズは昨年全国大会出場も果たしている強豪チーム。真剣勝負の試合のあとには、和気あいあいと友好を深めていました。監督の二又川直之さんは「このご縁がつながって、また中学・高校と野球を続けていく中で再会できることを楽しみにしている」と子ども達を激励していました。

令和6年9月21日 土曜日『中学生とハンドボールを体験!』担当馬場 利男

ハンドボールは、手を使ってボールをパスしていき、ゴールにシュートをする、サッカーと似た球技です。「走る・投げる・跳ぶ」の運動の3要素が揃っており、スピード感や迫力ある攻防、華麗なシュートなどが魅力です。そんなハンドボールを体験しようと、八幡東中学校ハンドボール部の生徒37人の協力もと、馬淵学区まちづくり協議会・子ども体験活動協議会の主催で、9月21日(土曜日)、馬淵小学校体育館で体験会が行われ、小学校1から6年生22人が参加しました。

体験会ではハンドボールに関するクイズから始まり、準備運動やボールの掴み方、投げ方などを教わった後、2組に分かれて部員と一緒に練習を体験しました。休憩後、10分間の練習試合が行われ、小学生たちはお互いにゴールに向かって投球したり、相手チームに投球させないようにしたりしていました。参加した小学生たちは「楽しかった」「疲れた」「またやりたい」と話していましたが、この中からハンドボール部に入る子どもたちもいるでしょうか。今年は20人ほど入部したそうです。来年が楽しみですね。

令和6年9月20日 金曜日『子どもと一緒に「ランプシェード」を作ろう』担当馬場 利男

馬淵学区まちづくり協議会・子育て体験活動主催で、「のびのび子育てサロン&まぶちっこ広場」が9月20日(金曜日)午前10時から馬淵コミュニティセンター和室で行われました。親子が気軽に集まり、一緒に遊んだりおしゃべりしたりすることを目的に開かれたもので、この日は八幡東子どもセンター職員の小林慶子さんの指導のもと、ランプシェードを作りました。

ランプシェード作りは、よーく伸び、弾力のある粘土を両手で伸ばして風船に貼り付け、食用染料配合インクで粘土に色付けし、最後に風船を取り出して完成します。最初は、上手に貼り付けることができませんでしたが、子どもたちは時間とともに上手に貼り付けられるようになり、ランプシェード作りを楽しんでいました。1時間ほどでできた作品は、1日置いて乾燥させ、形を安定させます。たまご型ランプは親子の家を明るく照らしてくれることでしょう。

当日は、取材中に子どもたちから「一緒に遊ぼう」と声をかけられ、ひ孫と思って20分ほど一緒に遊びました。子どもたちと滑り台などで忘れていた遊びをして、楽しい思い出を作ってくれました。

令和6年9月15日 日曜日『沙沙貴神社で「お月見 杜遊(もりあそび)」』担当馬場 利男

9月15日(日曜日)、残暑が残る境内で「お月見杜遊」が開催されました。沙沙貴神社杜遊実行委員会は「地域の人が集まれる場所づくりや、まちの活気につながる取り組みをしたい」という思いから、4月・9月の年2回、境内で「杜遊」を開催しています。中秋の名月を控えた15日は、美しい音楽を聞きながらのんびり月見を楽しもうと、ダイヤモンドブルワリーのクラフトビールなどがキッチンカーで売られていたり、水風船つりなどの縁日が開かれていたりして、拝殿の石段には、スタッフによって作られた28台の和紙の提灯が飾られていました。

午後5時30分からは、子ども向けに「つきよのおんがくかい」など2題の本の読み聞かせや、ヨシ笛で「荒城の月」など10曲が演奏され、最後に、和田神社の秦和会による「雅楽」が披露されました。「雅楽」には「管弦」「舞楽」「歌謡」の3つの演奏形態がありますが、同会は管弦で五常楽急など3曲を演奏されました。肝心の月は雲が多かったものの、終了時には美しい月を見ることができ、来場した親子や地域の人々は喜んでいました。

令和6年9月14日 土曜日『グラウンドゴルフで三世代交流会』担当馬場 利男

鷹飼町グラウンドで9月14日(土曜日)午前9時から、鷹飼団地自治会主催、鷹飼団地育成会と鷹飼団地豊彩会(グラウンドゴルフ同好会)の共催で、「ふれあいグラウンドゴルフ」が行われ、小学生8人、保護者・スタッフ23人が参加しました。この催しは、子どもの人数が減少し育成会の存続が危ぶまれている中で、高齢者が積極的に育成会の事業に参加するとともに、普段関わりのない世代間の交流を図るため、小学生・一般を対象に行われました。

最初、同好会のリーダーから競技の説明があり、その後、5組に分かれて8ホール2回のゲームが始まりました。初めてグラウンドゴルフをする子どもや保護者は、クラブを思うように握ることができず、ボールが右や左に飛んで首をかしげていましたが、子どもたちの上達は早いもので、ゲームが進むにつれ、ボールポストに狙い通りに転がっていき、中にはホールイン・ワンになって歓声を上げて喜ぶ子どももいました。初めてのグラウンドゴルフに一生懸命取り組む子どもたちの姿に、豊彩会のメンバーもうれしそうでした。子どもたちも地域の人と言葉を交わすことが少ない中、今回のグラウンドゴルフは楽しめたのではないでしょうか。これからも地域の「和」が広がることを願っています。

令和6年9月5日 木曜日『第30回はちまん水彩作品展』担当馬場 利男

9月5日(木曜日)から8日(日曜日)まで、県男女共同参画センター1階展示ギャラリーで「はちまん水彩クラブ作品展」が開催されました。

作品展を開催した「はちまん水彩クラブ」(代表・中島勝)は、透明水彩による風景画や静物画を気軽にスケッチすることを楽しみに活動しているグループです。作品展では昨年の秋から今年の夏までに描かれた作品40点が展示されました。八幡堀や八幡山、びわ湖の夕暮れ、水車、トマト、アスパラ、旅先の大山、県内の名所旧跡などが、絵の具の優しい色使いで表現されており、来訪者を楽しませていました。同グループは、市主催のカルチャー講座から自主運営の教室に移行して16年目。現在はかわらミュージアムで月2回教室を開き、初心者からベテランまで21人が活動しています。

令和6年9月11日 水曜日『西の湖のヨシと自然のオーケストラ』担当山田 恵美

現存する琵琶湖の内湖として一番大きい西の湖。ここはラムサール条約登録湿地で、サイクリングや水郷めぐりができます。そんな西の湖の夕日を見に、出掛けてみました。沈みかけの夕日と月、ヨシと湖面のきらきらとした光のコントラストがとても美しく、空の色の移ろいが幻想的でした。歩きながら聴こえるのは、鳥の羽ばたきや虫の音。重なり合い、広がり響き、まるで自然のオーケストラでした。西の湖でのひとときに心までいっぱいになりました。

令和6年8月24日 土曜日『緑の少年団が「ヨシ灯り展」の作品作り』担当馬場 利男

9月21日・22日にB&G海洋センター前で行われる「ヨシ灯り展」に出展するため、8月24日(土曜日)午前9時から旧中野電気建屋でヨシ灯り作りが行われ、緑の少年団とその保護者など29人が参加しました。

これまでヨシ灯り作りに何回か挑戦している団員は、手際よく組み立て、背の高い作品を作っていました。今回初めて挑戦する団員は、グルーガンを片手に保護者と一緒に考えながら、ゆっくり確実に作っていました。最後は、出来上がった作品の点灯式が行われ、団員たちは自分の作品を感無量に見入っていました。この日はテレビ局の旅番組の撮影もあり、講師や団員は撮影されたり、取材を受けたりしていて忙しそうでした。

令和6年8月30日 金曜日『「だんないで」と言い合える地域に イベントに向けて全力準備中!』担当松村 美沙枝

毎年10月に開催されている「だんないで子育てフェスタ」。今年の開催に向けてミーティングが始まっています!実行委員の中には普段市の子育て支援の登録団体として活動しているメンバーもいます。このフェスタはタイトル通り、子育てのしんどさや「周りに迷惑をかけるかも」という不安も、「だんないで=大丈夫だよ」という言葉で理解し合い、つながり合えるような地域を目指す、子育ての象徴的なイベントです。今年の開催は10月26日(土曜日)。出展などのお問い合わせについては、はちはぴひろば [email protected]まで。

令和6年8月28日 水曜日『成長の記念に「ねぞうアート夏」』担当馬場 利男

八幡東子どもセンターでは、金田・武佐・馬淵の3学区の子育て支援事業を行っています。ハッピー、ひよこ、ハート、ファミリー、キッズルームなどの教室があり、健康づくりや友達づくり、ホッとしたい、おしゃべりを楽しみたいという親子を応援しています。

8月28日(水曜日)の午前10時からは、0歳児(5-10か月)を対象としたハッピールームが開かれ、6家族が参加しました。今回のテーマは「海」ということで、魚の形をした模造紙に子どもの名前と生後何か月かを書き、お母さんたちは思いおもいにシールを貼っていました。隣の部屋には海をモチーフにした記念写真を撮る場所が準備されており、お母さんたちは子どもをあやしながら、出来上がった作品と一緒にスマホで写真を撮っていましたが、思うように撮れず何回もチャレンジしていました。また、双子の子どもは職員と2人がかりであやしながら、なんとか撮っていました。

地域の若いお母さんが集まり、このような教室が子育てについて気楽に話しあえる場となったらいいですね。

令和6年8月16日 金曜日『風が運ぶ夏の思い出』担当東 知樹

8月16日に日牟禮八幡宮で萬燈祭りが行われました。境内では沢山の人が盆踊りを楽しんでおり、笑顔や楽しそうな声であふれていました。その周りには目を惹くたくさんの提灯がつるされており、少しだけ吹いていた風が提灯を揺らしている姿は、とても美しく、長時間見入ってしまいました。その風のおかげもあり、境内にいる間はとても涼しく、夏であることを忘れてしまうくらい快適に過ごすことができました。

令和6年8月25日 日曜日『今年も地蔵盆で子どもたちがお参り』担当馬場 利男

鷹飼団地自治会と育成会は8月25日(日曜日)、自治会公園で地蔵盆を開催しました。午前9時から法恩寺の三輪田住職が法要を行い、集まった地域の子どもや住民は住職のお経や法話に聞き入っていました。法話では「古くから赤には魔除けの意味があり、地蔵の赤い前掛けには「子どもたちを守って欲しい」という願いがこめられている」と話されていました。その後、育成会の主催でビンゴゲームや菓子つりなどをして、子どもたちは夏休みの1日を楽しんでいました。

令和6年8月21日 水曜日『湖に生きる人々の環境整備』担当松村 美沙枝

「びわ湖環境保全活動組織」は、春から秋の時期に月2回ほど琵琶湖の清掃活動を行っています。近年問題となっている繁殖しすぎた外来の水草や藻は、放っておくと湖底に酸素が届きにくくなり、主に在来生物に悪影響が出るそうです。いつの間にか種が漂流し、増殖して湖面湖底を埋め尽くしている植物もあります。

組織は年々高齢化が進み、水を含んだ水草を取り出す作業は楽には進まないそうですが、生態系・環境を守るために、汗をかき頑張ってくださっているみなさまに感謝です。

令和6年8月11日 日曜日『第7回懐かしくも新しい、安土の夏祭り「AZUCHI summer FESTIVAL」』担当馬場 利男

今年で7回目の開催となるあづフェスが、8月11日(日曜日)16時から安土小学校校庭で開催されました。

今年のあづフェスのテーマは「let’s 盆DANCE!!」で、校庭内にはキッチンカーや屋台が並び、フランクフルトやりんご飴といったお祭り感がある軽食やドリンク、お面や光るおもちゃ類が売られていたほか、ストラックアウトやディスクゴルフ、射的などの縁日コーナーが設けられていました。子どもや保護者が早くから来場し、軽食を買い求めたり、遊んだりしていました。

舞台では、安土老蘇まち協バンド・ラバンズ(チア)、西の湖の風、フラダンス、あづち信長出陣太鼓などが音楽や踊りを披露したほか、レイラック滋賀FC選手の秋山駿さん、北條真汰さん、田部井悠さんの3人が「J1に上がりたい」と意気込みを話されていました。また、グラウンド内にミニサッカー場が設けられ、子どもたちが選手と練習したり、記念写真を撮影したりしていました。カラオケでは、7月14日のNHKのど自慢に出演し合格の鐘を鳴らした、安土中学校の川村真優さんが歌声を披露し、喝采をあびていました。

盆踊りが始まると、まずスターダスト河内による万博音頭が独特の踊りで会場を盛り上げました。そのまま安土詩好会による江州音頭が始まり、参加者は一斉に踊りだしました。終了後は抽選会が始まり、当たった人は地元企業の商品を受け取って大盛り上がりでした。

帰路の途中、安土コミュニティセンター前の安土児童クラブ「かざぐるま」の児童たちが、今日のために制作した和紙で吊るされた作品や、ペットボトルにシールを思いおもいに貼った作品を玄関前に飾っているのが見えました。作品は光を照らし、見た人を和ませていました。

令和6年7月8日 月曜日『姉妹都市 松前町との縁の桜に想いを寄せて 清掃活動 』担当山田 恵美

八幡公園には姉妹都市の北海道松前町から贈られた桜があるのをご存じでしょうか。松前町とは江戸時代、八幡商人がこの地を拠点として、漁場開拓と同時に北前船によって交易を行うなど、産業、経済、文化交流が深かったことが縁で、昭和59年10月に姉妹都市提携を結んでいます。

市政50周年を記念して松前町から寄贈され、植樹された5種類の「関山」「南殿」「糸括」「普賢象」「雨宿」の「松前ざくら」。枯れてしまい、植え替えをしながら、現在も八幡公園で毎年春になると美しい花を咲かせてくれています。まちとまち、人と人の縁に想いを寄せ、大切に守られている桜。7月8日(月曜日)は、江州音頭祭文家天勝塾一同によって周辺の清掃活動が行われました。10月には姉妹都市締結40周年記念式典に江州音頭を届けてくれるそうです。これからも末永く交流が続いていきますように。

令和6年8月10日 土曜日『西の湖のヨシで「ヨシ灯り」を作ろう』担当馬場 利男

8月10日(土曜日)、桐原学区協働まちづくり協議会と青少年育成学区民会議が子ども体験事業の一環として、「ヨシ灯り」づくりを開催しました。小学生を中心に大人たちも参加して、桐原っ子ホールで約20人が思いおもいに制作に取り組みました。

体験では、西の湖自然楽校の講師から「このヨシは3月末ごろ、西の湖のヨシ原から刈り取って乾燥させたものです。ヨシのはかまを全て取り除いてあります。また、ヨシの根本は魚が住む場所でもあります」と話されました。講師の成安造形大学講師の立神まさ子さんは「試作品を参考に、ヨシをいろんな方向に並べたり、短く切ったり、長くしたり、また丸みを作るときはヨシを割ってください」と話され、参加者はグルーガンで接着しながら自分の作品を作っていました。作品制作中は、一人で考えながら制作する人や、保護者と相談しながら作る子ども、ヨシが足りない人、ヨシを割って円を作る人など、参加者は考えながら時間内に頑張って作りあげていました。ホールの照明を消すと、完成した作品には灯りが灯され、作品が一斉に浮かび上がってくるようでした。制作者は作品の出来映えを感無量に見入っていました。

今日の作品は、9月21日(土曜日)、22日(日曜日)に開催される「第18回 西の湖ヨシ灯り展」に出品されます。

令和6年8月7日 水曜日『自然が迎えてくれる夏の憩いの場』担当東 知樹

今年の暑い夏を皆さんどうお過ごしですか。今回は、金田学区の涼めるスポットを2か所ご紹介します。

1つ目は浅小井町の「湧水の郷」です。木陰のおかげでとても涼しく、ベンチもあるのでゆっくりすることができます。池には鯉がたくさんいて、自然や生き物に囲まれている印象があります。自分が行った時には、ちょうど2羽の鴨が池で水分補給をしながら、日陰で一休みしていました。近くには遊具もあり、ゆっくりした後には遊ぶこともできます。

2つ目は金剛寺町の若宮神社側にある、湧水が流れている小川です。近くの小道は木陰になっているところがあるので、川の音を聞きながら涼むことができます。また小道にはたくさんのトンボが飛んでおり、蝉の声も聞こえてくるので、夏の風情を体感できます。この湧水は飲むこともできるほどきれいです。とても冷たいので、体をきんと冷やしてくれます。ぜひこの夏に一度は訪れてみませんか。

令和6年8月6日 火曜日『小中学生のために「平和学習会」2』担当馬場 利男

広島に原爆が投下された8月6日から、79年目を迎えました。八幡学区まちづくり協議会の人権部会・子ども育成部会「寺子屋八幡」では、毎年この時期に、小中学生・地域住民対象に「平和」について学習会を行っています。

第2部は「戦時中はどんなごはんを食べていたの?学童疎開のごはんを体験しよう」と題して、滋賀県平和記念館職員が動画を使って講義されました。「大空襲後、大阪などの大都市から国民学校3から6年生の約1万2千人の子どもたちが滋賀県にやってきて、八幡小学校にも疎開した子どもたちが通っていました」と説明されていました。動画鑑賞後は、学童疎開で食べられていたごはんをいただきました。戦時食再現ボランティアの中澤光子さんは「学童疎開の食事は、三分精米のお米、いも、いものツル、たくあん、だしを出した煮干しなど、畑などから取れるものが中心で薄味でした。味噌汁については戦時中の味噌の味が再現できないため、現在使われているものを使用しています」と話されました。

今日の研修会の参加者で、戦争中の体験者は私を含めて数名しかいませんでしたが、出された食事に児童や先生は出し殻のにぼしにも注目していました。出された戦時食をおいしく頂き、全員がごちそうさまで終わりました。

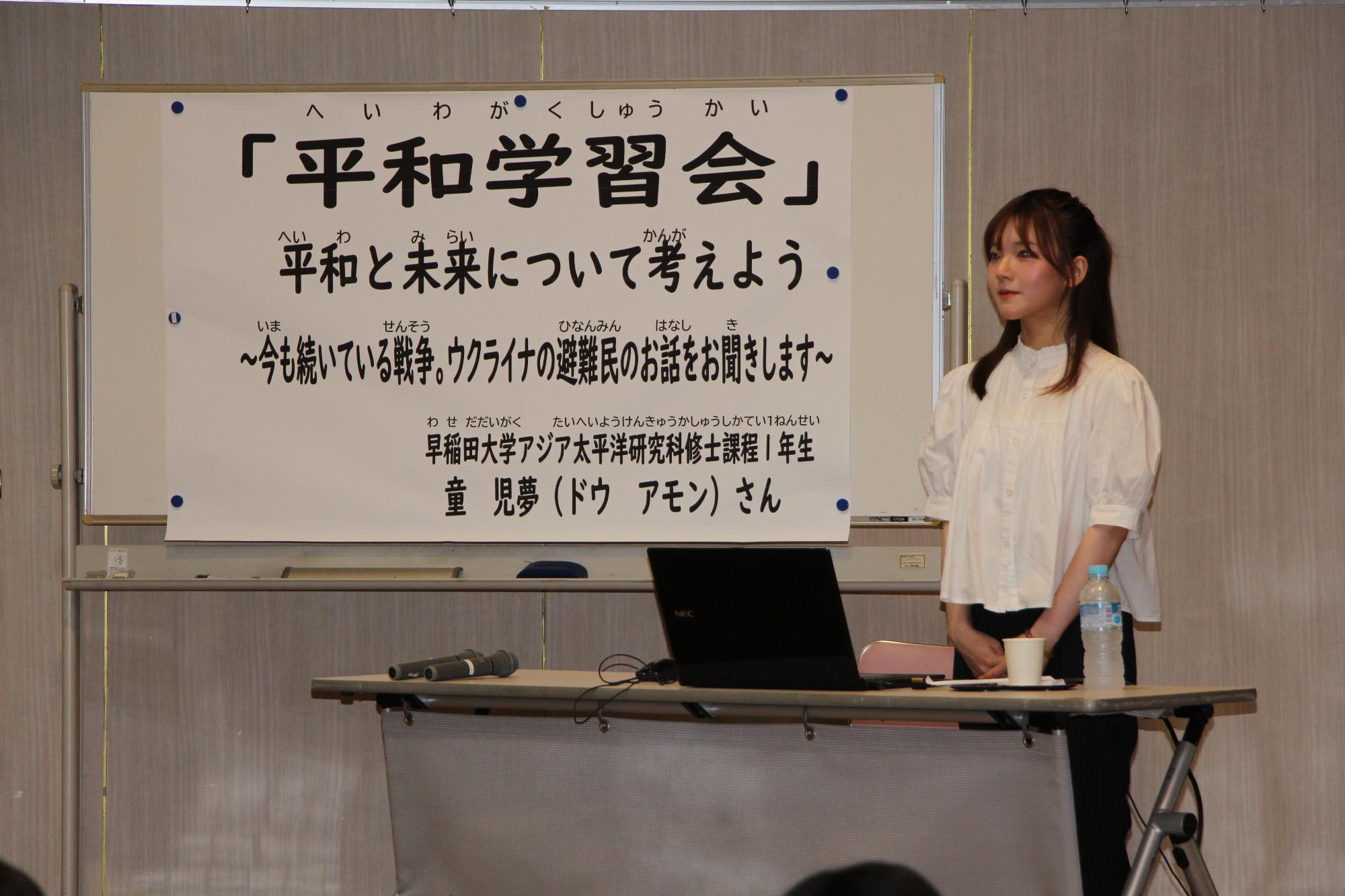

令和6年8月6日 火曜日『小中学生のために「平和学習会」1』担当馬場 利男

広島に原爆が投下された8月6日から、79年目を迎えました。八幡学区まちづくり協議会の人権部会・子ども育成部会「寺子屋八幡」では、毎年この時期に、小中学生・地域住民対象に「平和」について学習会を行っています。

第1部は「平和と未来について考えよう」と題して、講義が行われました。講師に八幡小学校卒業生で、早稲田大学アジア太平洋研究科課程の、日本人と中国人の両親を持つ童 児夢(ドウ アモン)さんを迎え、児童・生徒80人、地域住民20人が参加しました。

童さんは令和4年の10月に2週間、ポーランドの国境でウクライナ避難民を助ける国際学生ボランティア活動に参加されました。戦火をくぐりぬけて国境を超える難民たち、その目に映る苦難と希望を目の当たりにし、国境線が引かれた地面が、平和と紛争、生と死、希望と絶望の交差点であることを痛感されたそうです。「戦争の根源は欲望、それぞれ「違う」ことでの対立から生まれる。平和に必要なのは対話をする勇気を諦めないこと、何があっても命の尊さを忘れないこと」と話されました。

小中学生は講師の質問に、自分で考えて発言していました。少し難しかったかもしれませんが、平和について勉強になったと思います。

令和6年8月3日 土曜日『サマー・フェスタ in SHIMA 2024』担当馬場 利男

「地域の宝物である子どもたちが、いつも笑顔で健やかに育つまち」をテーマに、8月3日(土曜日)午後5時から、島学区まちづくり協議会主催で「サマー・フェスタ in SHIMA 2024」が開催されました。

会場内のブースには、射的遊びやプール釣り、透明のプラバンにシールを貼って、思いおもいのうちわが作れるコーナーなど、子どもたちが遊べるブースのほか、飲み物やカレー、カキ氷などの飲食ブースが準備されていました。暑い時間でしたが、会場内では浴衣姿の子どもたちや親子連れなどが、それぞれ食べたり遊んだりおしゃべりしたりと、地域住民同士で楽しそうに交流していました。

また、受付で配られた光るグッズと抽選番号を首からぶら下げた子どもたちは、終了前に開かれた抽選会で自分の番号が発表されると、歓声を上げて商品を受け取っていました。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書広報課

〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地

電話番号:(秘書)0748-36-5523 (広聴広報)0748-36-5526

ファックス:0748-32-2695

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年03月21日