書籍案内

市の歴史や文化を調査した成果を本にまとめ、頒布もおこなっています。

ご購入については当ページ下部よりご確認ください。

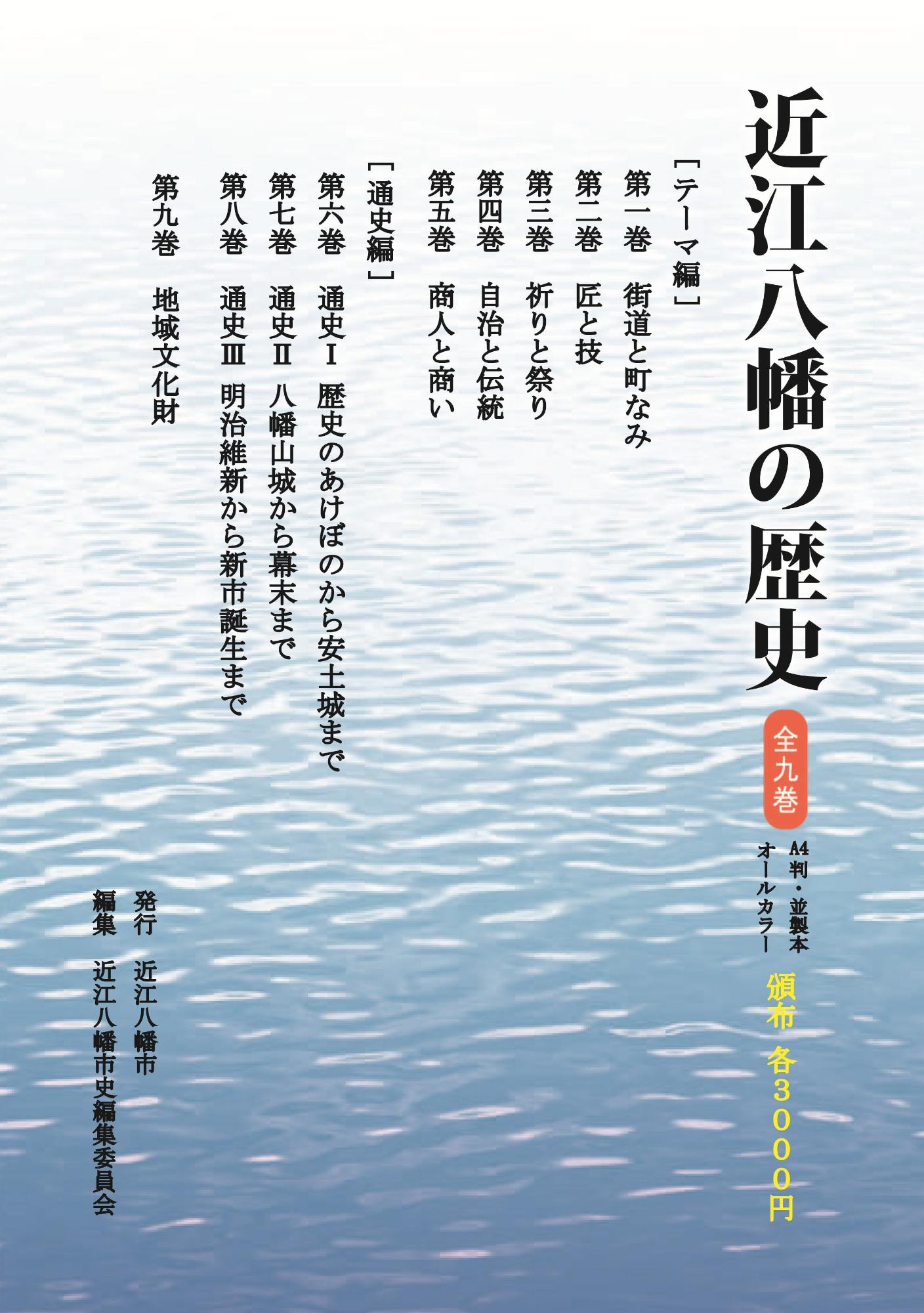

書籍紹介『近江八幡の歴史』

平成16年から令和3年刊行。各巻1冊3,000円(A4判 オールカラー 並製)

近江八幡市では、歴史を振り返り過去を記録することは、先人を顕彰するためだけではなく、これからの町づくりを考えるために、現在のなりたちを確認するという将来にむけた基礎作業であると考え、平成13年度より市史編纂事業を進めてきました。市民の皆様にも親しんでいただけるような、わかりやすく読みやすい市史を目指し、令和3年に最終巻を刊行しました。

テーマ編(1から5巻)、通史編(6から8巻)、事業の調査成果を抽出してまとめた地域文化財編(9巻)の全9巻構成です。

| 巻数 | タイトル | 刊行年 |

|---|---|---|

| 第1巻 | 街道と町なみ | 平成16年 |

| 第2巻 | 匠と技 | 平成18年 |

| 第3巻 | 祈りと祭り | 平成19年 |

| 第4巻 | 自治の伝統 | 平成20年 |

| 第5巻 | 商人と商い | 平成24年 |

| 第6巻 | 通史I 歴史のあけぼのから安土城まで | 平成26年 |

| 第7巻 | 通史II 八幡山城から幕末まで | 平成28年 |

| 第8巻 | 通史III 明治維新から新市誕生まで | 平成30年 |

| 第9巻 | 地域文化財・年表・便覧 | 令和3年 |

『近江八幡の歴史』ちらし表

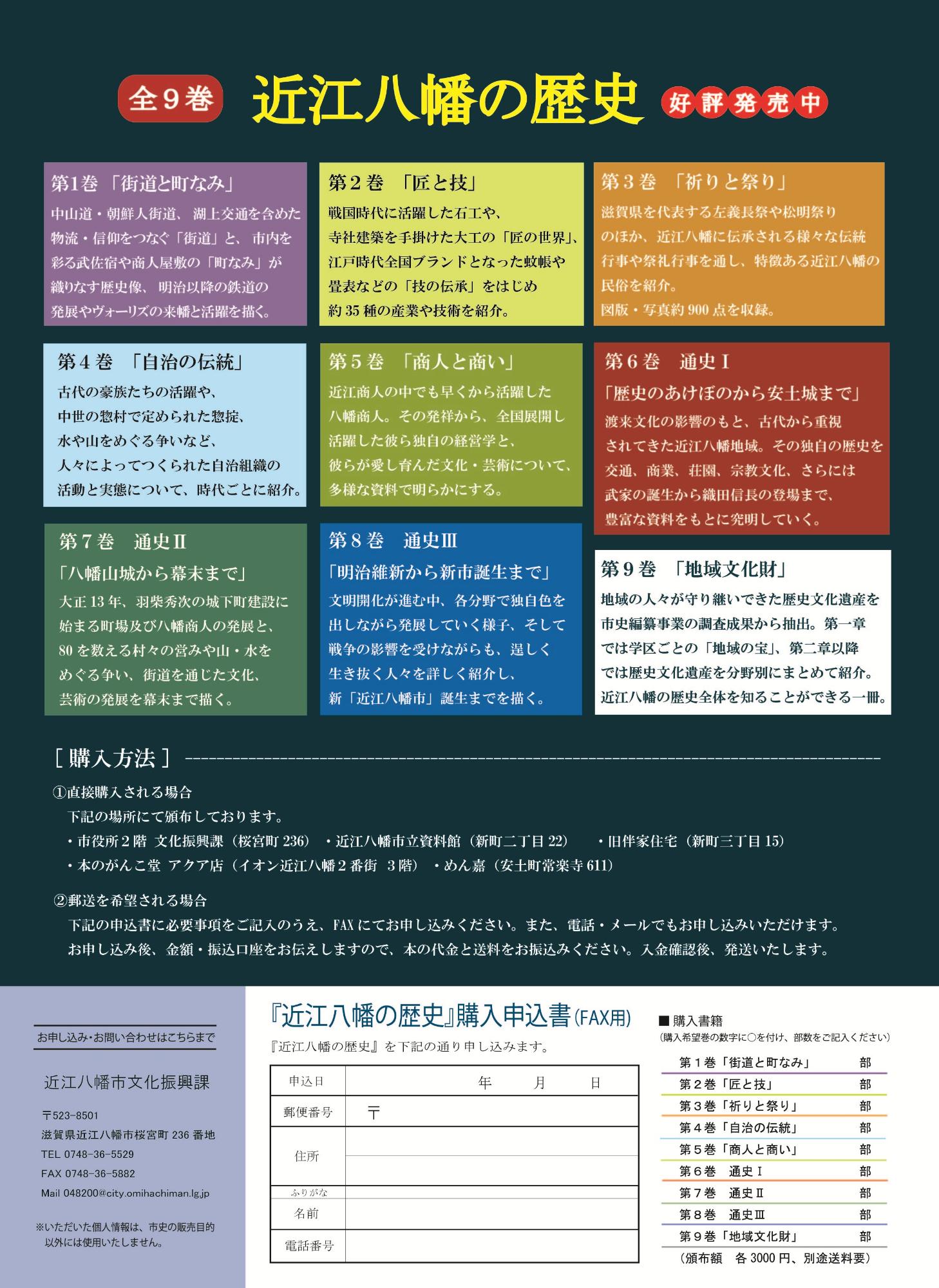

『近江八幡の歴史』ちらし裏

各巻の概要

第1巻「街道と町なみ」

中山道・朝鮮人街道など物流・信仰をつなぐ「街道」と、その拠点となる宿場町武佐や、商人屋敷が連なる八幡町と湖上交通の拠点八幡堀ほか市内を彩る「町なみ」で紡がれた歴史の変遷をわかりやすく紹介します。

第2巻「匠と技」

戦国の城郭建築を支えた馬淵・岩倉の石工や、市内及び各地に残る寺社を建築した大工などの「匠の世界」、江戸時代全国ブランドとなった蚊帳や畳表、江州葭などの「技の伝承」などを紹介します。

第3巻「祈りと祭り」

滋賀県を代表する左義長まつりや松明祭のほか、地域に伝承される様々な年中行事や祭礼行事をわかりやすくビジュアルに紹介します。

第4巻「自治の伝統」

古代の豪族たちの活動や、中世に「惣村」と呼ばれた村々で定められた「惣掟」、水や山をめぐる争い、そして現代に受け継がれる自治の精神など、これまでに人々によって作られた自治的組織やその活動について、時代ごとに紹介します。

第5巻「商人と商い」

近江における商人の発祥、安土・八幡の城下町における楽市楽座令の施行から始まり、近江商人の中でもいち早く江戸・蝦夷地など全国に進出した八幡商人の活躍や、奉公人の育成制度・各商家の家則・店則、商人の文化的側面など、八幡商人を様々な角度から紹介します。

第6巻「通史1 歴史のあけぼのから安土城まで」

渡来文化の影響のもと、古代から近江八幡市域は重要視されてきた地域でした。その独自の歴史を、交通・商業・荘園・宗教文化、さらには佐々木六角氏に代表される武家の誕生から織田信長の登場まで、豊富な資料をもとに市域の歴史を叙述しています。

第7巻「通史2 八幡山城から幕末まで」

羽柴秀次により城下町として開かれた八幡町や、村で錯綜する領主支配、市域を通る中山道・朝鮮人街道、八幡湊における湖上でのヒト・モノの流通など、江戸時代の近江八幡市域は地域ごとに様々な特色がありました。

さらに、全国で活躍する八幡商人がもたらした最新の情報や文化が浸透していく歴史などを、見やすい図版や資料を用いて紹介しています。

第8巻「通史3 明治維新から新市誕生まで」

江戸時代に八幡商人が築いた経済基盤をもとに、明治維新後、教育・工業・商業といった各分野で独自色を出しながら、発展していきました。

日清戦争以降、多くの戦争の影響を受けるも、たくましく生き抜く人びとの様子、そして昭和の大合併から新「近江八幡市」の誕生にいたるまでをつぶさに紹介しています。

第9巻「地域文化財」

地域の人びとが守り継いできた歴史文化遺産を、市史編纂事業の調査成果から抽出し、紹介しています。

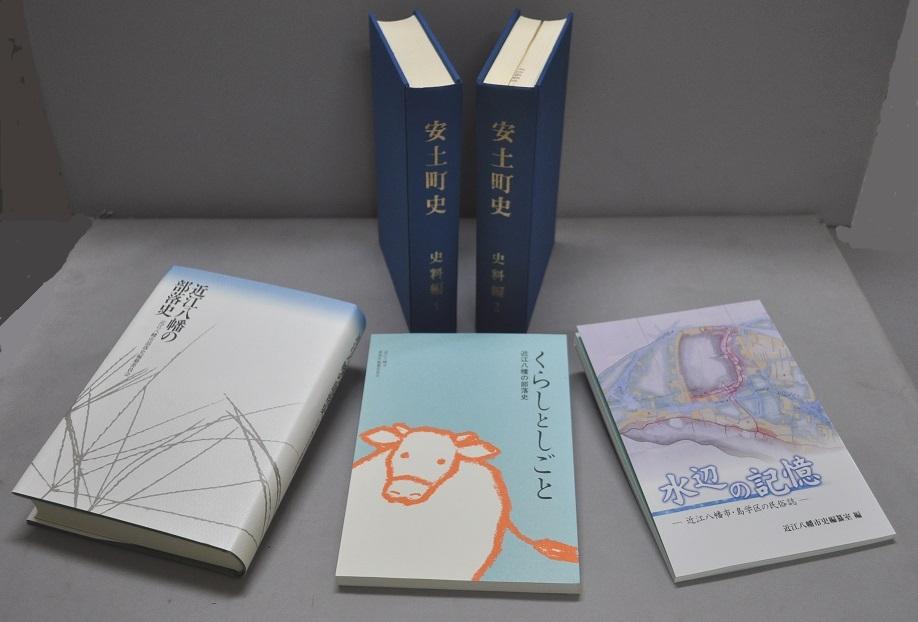

書籍紹介『近江八幡の部落史』

通史編、聞き取り編の2冊に分かれています。

『近江八幡の部落史』(通史編)

平成7(1995)年刊行。1冊5,000円(A5判 本文515頁 上製)

旧近江八幡市内の被差別部落の歴史について、古文書・行政資料・新聞雑誌を幅広く調査し、通史編として叙述。巻末に年表を収録しています。

【目次】

- 中世の部落

- 近世前期の部落

- 近世中後期の湖東の部落

- 信仰とその広がり

- 近代の開幕

- 部落改善事業の展開

- 融和事業体制の消長と生活の向上

- 戦後の政情と部落解放の取り組み

- 部落の変貌/むすび 歴史をカガミとして

『近江八幡の部落史 くらしとしごと』(聞き取り編)

平成4(1992)年刊行。1冊1,500円(A5判 本文229頁 並製)

お年寄りからの聞き取りをもとに、旧近江八幡市内の被差別部落の歴史や伝承、暮らしの移り変わりにについて、写真やイラストを交え叙述。話し手の口調や言い回しをできる限り再現しています。

【内容紹介】

- 食肉業の町

- 荒れ地をひらいて

- 熊手と草履づくり

- 塗装業の町

- 靴と草履表の町

書籍紹介『水辺の記憶』近江八幡市島学区の民俗誌

平成15(2003)年刊行。1冊500円(A5判 本文108頁 並製)

重要文化的景観「近江八幡の水郷」選定地区である島学区の生業や信仰、内湖とのかかわりについて聞き取り調査をもとにまとめています。

【目次】

- 生業と環境

- 信仰と環境

- 気象伝承―風と漁撈

- 内湖に生きた人々

- 近代の記憶

書籍紹介『安土町史』史料編

2冊に分かれています。

『安土町史』史料編1

昭和58(1983)年刊行。1冊7,500円(A5判 本文792頁 箱入上製)

旧安土町内9ヵ寺の文書を収録。

【目次】

- 永照寺文書

- 観音正寺文書1

- 桑実寺文書

- 光善寺文書

- 西性寺文書

- 称名寺文書

- 総見寺文書1

- 東光寺文書

- 東南寺文書

『安土町史』史料編2

昭和60(1985)年刊行。1冊7,500円(A5判 本文794頁 箱入上製)

旧安土町内寺社文書や家分け・区有文書を収録。

【目次】

- 活津彦根神社文書

- 石部神社文書

- 西川家文書

- 奥石神社文書

- 井上家(小間幸)文書

- 沙々貴神社文書

- 新宮神社文書

- 石寺区有文書

- 小中区有文書

- 中屋区有文書

- 横町町有文書

- 井上家(治兵衛)文書

- 井上家(仁右衛門)文書

- 稲本家文書

- 江南家文書

- 木瀬家文書

- 島川家文書

- 田中家文書

- 茶野家文書

- 西家文書

- 西村家文書

- 藤井家文書

購入方法等について

1.直接購入される場合

下記の販売窓口にて頒布しております。

- 文化振興課(市役所2階)

- 市立資料館(新町二丁目22)

- 旧伴家住宅(新町三丁目15・資料館向い)

- 本のがんこ堂アクア店(イオン近江八幡2番街3階)

- めん嘉(安土町常楽寺611)

2.発送(有料)を希望される場合

購入申込書に必要事項を記入の上、郵便・ファックス・メール([email protected])にてお申し込みください。

また、電話受付もしております。

お申込み後、金額・振込口座をお伝えしますので、本の代金と郵送料をお支払ください。入金確認後、発送いたします。

入金にかかる手数料はご本人様負担でお願いします。

送付料金:全国一律 1冊430円

複数冊の発送をご希望される方につきましては、お問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 文化振興課

〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地

電話番号:0748-36-5529

ファクス:0748-36-5882

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月01日