赤こんリポーター(平成30年度)

市では、市民が地域の魅力やイベントなどを取材し、発信することにより、市民との協働による市民に親しまれる広報活動を推進することを目的として、市民広報リポーター〔愛称:赤こんリポーター〕制度を創設しました。

このページでは、4人の赤こんリポーターがまちへ飛び出し、見たもの、触れたもの、感じたことなどをご紹介します。

元気で楽しい、市民目線での情報発信にご期待ください!

Facebookでも情報を発信しています!

赤こんリポーターFacebookページ(別ウインドウで開く)

赤こんリポーターだより

平成31年3月3日日曜日 『家族まるごとフェスタを楽しもう』 担当:東 恵子

近江八幡市手をつなぐ育成会の「手をつなぐフェスタ」が3月3日、市民共生センターはつらつ館で開かれました。

手をつなぐ育成会とは、知的障がい者とその家族を支援するための活動をしている民間団体で、滋賀県でも各市町で結成されています。

このフェスタは、「ニュースポーツで体を動かそう」、「お菓子作りを体験しよう」、「一緒に歌って踊ろう」、「カレーライスを作ろう」など盛りだくさんな催しで過ごす1日でした。

約50人前のカレーライスは、公募で参加した10人の子どもたちが、野菜の皮むきから手伝いました。苦手なことも多い子どもたちですが、丁寧な指導でゆっくり作業すれば、美味しいカレーができました。

野洲養護学校に通う女児の保護者、堀井頼子さんは「まずは、保護者同士が横の繋がりを築いて、地域に理解が広がればいい。年に一度のお楽しみイベントです」と話していました。

日頃は母親に子育てが任せきりになるという、重松寿樹さんは「参加できる時はともに参加したい。娘は人と関わることが好きなタイプの自閉症。こういう場があるとコミュニケーションの訓練にもなる」と喜んでいました。

障がいがある人もともに住み慣れた町で働き、暮らす時代。地域に根付いた活動が期待されます。

平成31年2月23日土曜日 『「やりたい!をカタチに!」ママもこどもも輝けるキッズフリマin近江八幡』 担当:山田 恵美

ママたちの「子ども用品のフリマがないよね」の声から昨年2月に始まり、今回で4回目を迎えるキッズフリマin近江八幡が2月23日、八幡堀ほりかふぇにて開催され、たくさんの親子連れで賑わいました。

会場ではママによる手作りマルシェやワークショップのほか、子どもたちも手作りした作品に自ら値付けし、販売をするこども店長も3組参加。 回を重ねるたびに広がりを見せるこの催しは、ママたちがフリマを楽しむだけではありません。こども店長やマママルシェを通して、子どもたちやママたちの「やりたい!」をカタチに出来る機会であり、親子の交流の場にもなっています。また、「物を循環させるということは環境にも優しいこと」。自然とそれを学べる機会にもなっています。

次回は5月5日(日曜日・祝日)に「プチ」キッズフリマin近江八幡として、みんなの食堂おほりばたにて開催予定。こども店長の活躍が楽しみです。

平成31年2月19日火曜日 『その人らしく表現するアートの世界』 担当:東 恵子

ボーダレス・アートミュージアムNO-MAで2月24日日曜日まで開かれていた「第15回滋賀県施設・学校合同企画展ing…障害のある人の進行形」(後期)に、特別支援学校に子どもを通わせる保護者らが鑑賞に訪れました。

この展覧会は作品を中心に、福祉施設や特別支援学校の職員、NO-MAで実行委員会を立ち上げ作りました。

視覚、聴覚や知的障がいをあわせ持つ後藤大輔さんの作品は、手に絵の具を塗ってふれあい生まれたカラフルなTシャツ。おうみ作業所に通う山口真理子さんの作品は、毎日焼く「おうみせんべい」が描かれています。

不穏な日々を過ごしていた畑俊行さんは、支援員に画用紙とクレパスを渡され、カス集めに集中。副産物の絵とともに、一風変わった作品が仕上がりました。

野州養護学校の辻元可奈さんの「犬と仲間たち」は、ハリネズミが食べる虫まで描かれていて細部まで楽しい作品となっています。

鑑賞した保護者の生田里美さんは、「目からウロコでした。自由に描くヒントをもらいました」と話していました。「本人が集中できることを探したい」。わが子に思いを寄せる保護者らの姿がありました。

平成31年2月11日(月曜日・祝日) 『歌とダンスで成人を祝おう!』 担当:東 恵子

第30回「ふれあいコンサート」が2月11日、市総合福祉センター・ひまわり館で開かれました。

このコンサートは、近江八幡市手をつなぐ育成会などが主催し、市内の福祉作業所や野州養護学校、市内の特別支援学級などが共催しています。

第一部では、きぬがさ福祉会・おうみやでパンやクッキーの販売をしている二人が「おうみやデュエット」のコンビ名で歌を披露。八幡高校社会福祉部が手話コーラスで会場を盛り上げました。

第二部では、各作業所と育成会が呼びかけた6人が集い「成人を祝う会」が開かれました。ふれあい工房からは建部和奈さん、川北結稀さんが参加。川北さんは「このような、みんなが交流できる場を増やしてほしい」と話していました。おうみ作業所で働く田辺慶大さんは「今はアルミ缶つぶしの仕事をしていますが、これからは難しい仕事もがんばります」と、二十歳の抱負を語りました。

市内で今年、二十歳を迎えた障がいのある人は22人。「障がいのある人も、ない人も皆がともに笑顔で暮らせるようにふれあいの輪を広げたい」と、近江八幡市手をつなぐ育成会の安田博彦理事長は話していました。

平成31年2月10日日曜日 『おかえりなさい、はじめまして』 担当:中島健太郎

駅舎はすでに供用され、周辺整備中でグランドオープンに向けて工事中のJR安土駅北口に、ついにあの方が帰ってまいりました。

旧駅舎時代から、住民を見続け、観光で来られるお客様を出迎え続けた信長像が帰ってきました。

駅舎が新しくなり、出入り口が南北に分かれてしまったため今後は北口を利用する方々を見続けていきます。

ではでは、反対の南口の利用者さんは、さぞかしさみしい思いをされる…

そんなことはありません。

この度新しくできた南口ローターリーの相撲櫓(すもうやぐら)の跡地には「安土と相撲」の像が建てられました。

なんとも凛々しい顔立ちで相撲をとる二人の力士が形どられています。

これからは、北口を「おかえりなさい」の信長像が南口を「はじめまして」の力士像が住民や観光客などを見守ってくれます。

二つの像は完成しましたが、ロータリーを含むあと少しの周辺整備が急ピッチで進められています。

またこの2月17日には安土駅オープニングイベントが行われる予定です。

ぜひこの機会に二つの像に会いに来てみてください。

平成31年2月1日金曜日 『「ありがとう」の気持ちを込めてパーティー』 担当:東 恵子

生ごみを宝の山にしようと活動している、「市民生ごみリサイクルプロジェクト」が協力し、給食の残りを堆肥に変え、畑で大根を育てている桐原小学校4年生。

2月1日、粉雪舞い散る中、プロジェクトの皆さんを迎え、収穫した大根を炊いて「大根パーティ」を開きました。

5月からクラスを回って残飯を集め、段ボール箱にヌカや水分を入れる作業をしてきました。

橋本魁翔君は「こんな食べ残しでいいのかな、と思った」と、初めての体験に驚いたといいます。

校内の畑で土と混ぜ、種を蒔きました。間引いたり草抜きをして1月下旬、大きな大根を収穫しました。

代表の吉田栄治さんは「桐原小での取り組みは9年目。1年を通して体験学習ができる良い機会。ずっと子どもたちと繋がり続けたい」と話していました。

軟らかく煮えた大根を美味しく食べた後は、大根にまつわるクイズやゲーム、劇や演奏などクラスで工夫を凝らした出し物が続きました。「想像力の豊かさに驚いた」と、メンバーの一人。吉田代表も子どもたちをアシスタントにマジックを披露しました。

「燃やしてしまうしか仕方がないと思っていた生ごみがすごい肥料になって、美味しい大根にしてもらった。この経験を活かして行きたい」と、4年生は話していました。

平成31年1月25日金曜日 『第13回近江八幡おやじ連作品展』 担当:東 恵子

「人生100年時代、心身の充実で今日を楽しく!」をテーマに1月27日まで、近江八幡おやじ連作品展が開かれました。

おやじ連は平成13年、定年退職した男性の料理教室をきっかけにグループが広がり、現在約350人、25グループで活動しています。

「市民・生ゴミリサイクルプロジェクト」は、小学校での食べ残しを堆肥にし、校内の畑で野菜を栽培、収穫して食べようという活動、余暇支援クラブ「はちの子」で昼食作りをする「ポレポレ25」、近江八幡市手をつなぐ育成会のイベントで山歩きをサポートした事もある「近江里山を歩く会」など、教育や福祉にも広がる活躍をしています。

作品展は、絵画や写真、竹細工、甲冑など様々。一見重そうに見える甲冑も実は紙製とか。「安土信長まつり」でも使われているそうです。

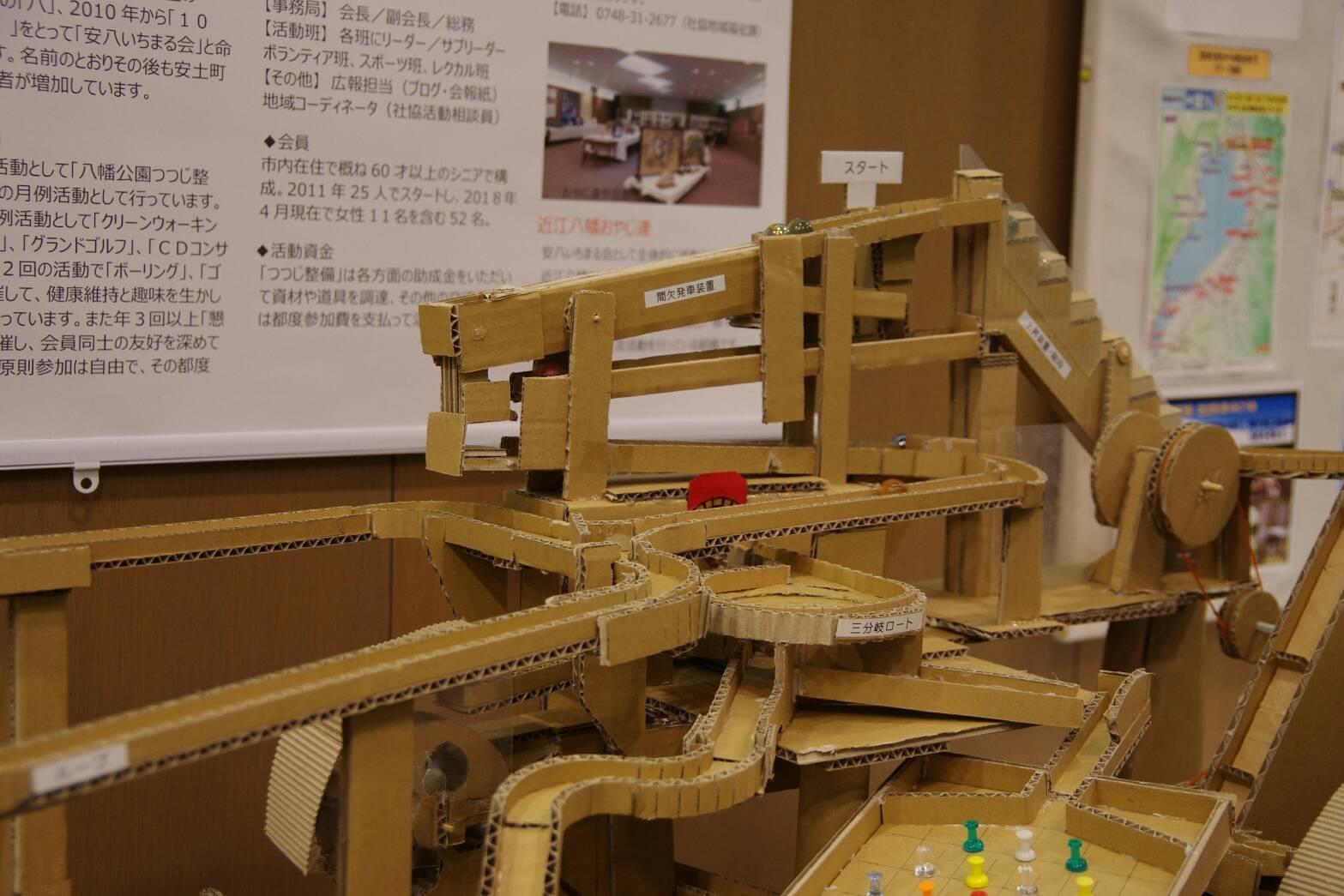

一際目を引く段ボール工作「ビー玉コースター」は、安八いちまる会のメンバーが、ユーチューブでヒントを得て作りました。

日頃、八幡公園のツツジ整備などで足腰を鍛え、年に一度の作品展を目標にアイデアを膨らませます。代表の梶田耕自さんは、アフリカの楽器、カリンバに似た「ヘアピンピアノ」を作り、オルゴールにしてみようと思い立ち「手回しオルガン」を作りました。緻密な図面をパソコンで描き、試行錯誤して3か月で完成しました。「他県の出身だが、近江八幡で生涯の仲間ができ充実しているが、後継者不足では続かない。もっと仲間を集めたい」と話していました。誰でも楽しめる催しを、とひまわり館で「CDコンサート」を毎月開いていて好評です。

平成31年1月25日金曜日 『移り変わる町と、茶のある暮らし』 担当:東 恵子

近江茶の産地、土山生まれの田村富男さんは今年で85歳。1953(昭和28)年から近江八幡市内で茶の小売業を営んでいます。

スーパーのない時代から自転車に、茶を入れた木箱と天秤棒を乗せ、行商していたという田村さんに、昔の暮らしや移り変わる町の様子を聴きました。

「農家は牛を飼い、稲わらで編んだふごの中に子どもを乗せて、夫婦で子守りをしながら田んぼの仕事をしていた。飲み物と言えば茶。普段使いには大きなヤカンで入れた番茶で一服。おじいさんやお客さんには、ええお茶を入れて風味を楽しんでくれました」。

昭和34年の伊勢湾台風では、八幡小学校に近いこの店も水が浸いたとのこと。幸いそれ以降、災害にも合わず、当時のままの店で日々暮らせるのが幸せだと言います。「景気が良いからと言って、茶をたくさん買う事もしない。平坦な生活。それが良かった」。

自転車での行商から時代は自動車へ。まだ信号がなかった約40年前、市内に信号が立った時にはまごついた、と田村さん。10年前まで運転して得意先へ配達していましたが、今は店舗販売のみに。

「お茶は健康食品。子どもたちにたくさん飲んで欲しい。機械で摘み取り、揉むようになっても味は変わらない。便利なパックに詰めるより急須に直接茶葉を入れて味わってほしい。お湯は沸騰させて冷まし、80~90度で」と、話していました。いつも茶でもてなす田村さんの健康長寿の秘訣は「お茶にある」と思いました。

平成30年12月31日月曜日 『花のまち・近江八幡へ~願いを込めて』 担当:東 恵子

自宅で10年間、オープンガーデンを開いてきた南津田町の西川新吾さん。昨年5月で一区切りし、「やっと夫婦で出かける時間が持てる」と、笑みを浮かべていました。

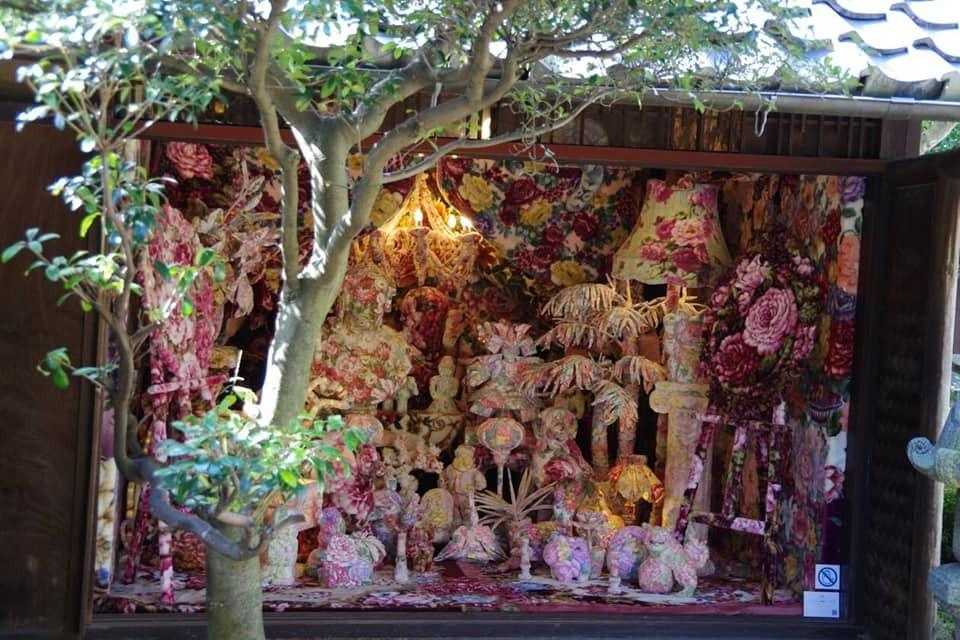

そんな西川さんが手掛けるのは、新春の参拝客で賑わう「日牟禮八幡宮」に奉納する花装飾です。

2013年から始めて7回目となる今回のテーマは、「明日の幸福─花のまちづくりを願って」。作品に多く使用している「十両(ヤブコウジ)」の花言葉です。

花装飾は、和洋折衷、おごそかな中にもダイナミックな作品になりました。手前にある荷車は、近江商人のイメージ。「商売繁盛」の願いが込められています。そして、右下には同町在住の矢野義男さんが作ったミニ松明を配置し、近江八幡を代表する祭り「八幡まつり」の雄壮さと「五穀豊穣」を表しています。

西川さんは「参拝いただいた方を花でお迎えして、癒しと新春気分を味わってもらいたい。そしてご家庭や地域で花が飾られるとうれしいですね」と、話していました。花装飾は、2月下旬頃まで見られます。

平成30年12月17日月曜日 『花でつながる見守りの輪』 担当:東 恵子

江頭町では、約3年前から独り暮らしの高齢者から希望者を募り、花の植木鉢を贈っています。

鉢を玄関に置いて水やりに外に出ることで、ご近所との話の種にもなり、花を通じて地域の支え合いになる活動で、赤い羽根共同募金の補助金を活用しています。

この日は民生委員の松本清子さん、福祉協力員の井狩孝さん、中邨泰子さんがシクラメンの鉢植えを手に三軒のお宅を訪れました。

93歳の瀧しげさんは「こんなに気にかけてもらってうれしい」と話していました。「去年もらった花も長く咲いたよ」としげさん。「シクラメンは、底の水がなくなったら下からあげてくださいね」と、松本さんは育て方も説明していました。

訪問先では「花を育てる事で用事ができました」と、喜ぶ方もいました。心も明るくなる見守り活動、たくさんの地域に広がるといいですね。

平成30年12月15日土曜日 『地場産市改めのうまいもん市』 担当:山元 聡子

12月15日 老蘇コミセンの地場産市改めのうまいもん市にお邪魔しました。

老蘇のニュータウン化が進む中、平成25年から地元の新鮮な野菜、生産者の顔が見える安全な野菜をいろんな方々に知ってもらおうという取り組みとして毎年、複数回行われています。

この日も多くの人が訪れ、地域のふれあいの場として定着しています。「このうまいもん市がある時は、毎回参加をしているんです」と子ども連れのお母さんがにっこり微笑んで話していました。

温かい食べ物なども用意されており、おうどんは体が暖まりました。

終盤に行われた地場産のお野菜、果物などの抽選会は、おおいに盛り上がり、私も芳醇な香りが漂う章姫いちごをゲットさせていただきました!

平成30年12月4日火曜日 『いきいき百歳体操に参加しました!』 担当:山元 聡子

篠原町自治会館にて、毎週火曜日13時30分~15時に地元老人会の方々が、健康増進のためいきいき百歳体操を開催されているとお聞きし、参加をさせていただきました。

まず、準備運動からはじまり、おもりをつけた筋トレまで、じっくり時間をかけ行われました。ゆっくりした動きで体を動かすことは伝統的ヨガでも重要視され、効果的に体に刺激を与えることになるので無理なく適度な負荷をかけ、体を鍛えることができます。そしていきいき百歳体操のトレーニングは日常生活動作の中でも活かすことができます。私もフル参加をさせていただいたあとはとても体が軽くなりました。

主催をされている老友会の方にお話を聞くと、当初の参加者は10名くらいでしたが、どんどん人が集まり、今は多いときには30名を超える参加があるとのことです。

日々の健康に対する意識づけと、ふれあいの場として、継続されているこのような体操が、他の地域にも広がっていくといいなと思いました。

平成30年11月18日日曜日 『世界に愛されるまち近江八幡イベント開催』 担当:山元 聡子

11月18日、滋賀県立大学の社会人講座卒業生でつくるNPO法人環人ネットが、近江八幡の魅力に迫り、このまちの活気づくりに取り組む人々の心意気を訪ね歩く第一回まちづくりセミナーを開催。

内容はヴォーリズ建築見学会、ヴォーリズランチ、シンポジウムの三部構成。

まずヴォーリズ記念館館長藪秀実氏より、ウォーターハウス記念館、アンドリュース記念館、ヴォーリズ記念館を案内していただき、ヴォーリズと近江八幡市の地域融合における歴史について説明を受けました。そして、昼食はボランティアグループあじさい・料理教室主宰、料理人の上和世さんより、ヴォーリズが好んだ洋食メニューを再現したお弁当をご用意いただき、当時のエピソードを踏まえ料理の説明がありました。午後からは「世界に愛されるまち・近江八幡~ヴォーリズとビエンナーレツアーの共鳴~」と題してシンポジウムが開かれ、BIWAKOビエンナーレ総合ディレクター中田洋子さんと小西市長をお招きして、現在の近江八幡市が世界に愛されると思われるところはどんなところか!これから先、世界に愛されるまちになり続ける為には何が必要か!などの質問を中心にディスカッションが温かい雰囲気の中、楽しく行われました。愛されるまちになり続ける為には、まず私達がこのまちを愛することが大切とおっしゃった言葉がとても印象的でした。また今回セミナーに参加され、はじめて近江八幡市のまちを歩き、歴史に触れた参加者の方々は、こんなに素晴らしい場所があるんだと知り、またゆっくり来たいとそれぞれに話されていました。

平成30年11月25日日曜日 『ニュースポーツで繋がろう』 担当:東 恵子

今年3回目の「障がい者スポーツ体験教室」が開かれ、子どもから作業所で働く大人まで約25人が参加しました。

ニュースポーツとは、ペタンクやカローリングなど障害の有無や年齢に関係なく誰もがレクリエーション的に楽しめるスポーツのこと。近江八幡市生涯スポーツ課の北川直哉さんは「週末は閉じこもりがちな人も、ニュースポーツで体を動かそうと思ってくれるようになるといいですね」と話していました。

放課後等デイサービスや福祉事業所の取り組みと連携するなど、来年度に期待を膨らませていました。

平成30年11月17日土曜日 『「サポートファイルの必要性と使い方」を学ぶ勉強会』 担当:東 恵子

障がいのある人が、生涯に渡って継続した支援を受けるために欠かせない「サポートファイルの必要性と使い方」を学ぶ勉強会が、ひまわり館で開かれました。

少徳仁さん(竜王町ふれあい相談支援センター所長)、藤宮祐憲さん(東近江地域障害者生活支援センターれいんぼう相談部 相談支援員)を講師に招き、近江八幡市障がい児者保護者連絡協議会が第二回合同勉強会として開いたもの。

保護者や行政職員、福祉事業所関係者など約30人が、障がい児(障がい者)本人の必要な時に、必要な支援を受けるためのツール「サポートファイル」について学びました。

地域の小学校に通う女児の母親は「軽度の発達障がいなのでサポートがあるとは知らなかった。ファイルも知らなかったので、活用して将来に繋げていきたい」と話していました。

平成30年10月28日日曜日 『第36回きぬがさまつり』 担当:東 恵子

織田信長ゆかりの安土文芸の郷一帯で10月28日、「きぬがさまつり」が開かれ、およそ3500人の家族連れなどで賑いました。

障がいのある人達が働く作業所などを運営する社会福祉法人「きぬがさ福祉会」や地域の事業所などが協力し、今年で36回目。すっかりおなじみの秋のイベントになりました。

オープニングアクトは、あづち信長出陣太鼓。作業所の人達による「仲間のステージ」では、「障がいがある人もない人も繋がりあって生き生き暮らしたい」というメッセージが伝わる歌を披露しました。

まつりの後の清掃に携わる同法人「社会的事業所 ゆう」の井上善徳さんは、10年以上働くベテラン。笑顔でまつりの「縁の下の力持ち」を担っていました。

平成30年10月26日金曜日 『町家や名刹に潜むアート。BIWAKOビエンナーレ』 担当:東 恵子

11月11日日曜日まで(10時~17時・火曜日休場)。

近江八幡旧市街で2年に1度繰り広げられる迷宮世界。

近未来あり、温故知新あり。

わがまちが誇れる祭典です。

平成30年10月8日(月曜日・祝日) 『スポーツ少年団大会で秋を満喫』 担当:東 恵子

スポーツを通して、楽しみながら健やかに地域で育って欲しい…。

そんな願いを込めて、第48回近江八幡市スポーツ少年団大会が開かれました。

この日は、サッカー、軟式野球、バレーボール、バドミントン、剣道の5競技が運動公園や金田小学校体育館などの会場で行われました。

毎週のように試合や練習に励む子どもたちと、保護者や監督たちが一つになって48年前から続くこの大会。48年前といえば、サッカーでは釜本邦茂さん、野球では王貞治、長嶋茂雄さんらが活躍した時代。回を重ね、そんな名選手が輩出されるのも夢ではないかもしれませんね。

平成30年10月7日日曜日 『第62回桐原学区市民運動会』 担当:東 恵子

台風25号の影響が心配される中、第62回桐原学区市民運動会が開催されました。

31の自治会と、バレーボールやバドミントン、サッカー、野球などのスポーツ少年団保護者らが協力しました。

開会式では、八幡西中学校ブラスバンド部の見事な演奏をバックに、選手入場。開会宣言のあと約20種目の競技に汗を流しました。

滋賀県ならではのシメは、「江州音頭」。みんなで輪になれば、勝ち負けよりも大事な「地域の仲間」を実感する1日でした。

平成30年9月28日金曜日 『馬淵小にやってきた先生は…5人の赤ちゃん!!』 担当:山田 恵美

近江八幡市立馬淵小学校で9月28日、児童と赤ちゃんとが触れ合いを通して学ぶ「赤ちゃん先生クラス」が開催されました。

この取り組みは2014年度から毎年実施され、今年で5年目。今年度は2年生22人が参加し、赤ちゃんと手足の大きさを比べ、抱っこをするなどの触れ合いの中で赤ちゃんのやわらかさや温かさを感じ、ママから赤ちゃんの生活やお世話の様子を聞きました。

赤ちゃん先生が来るのを楽しみにしていた児童たち。泣いている赤ちゃんを笑わそうとしあやしたり、「どんな遊びをするのですか?」とたくさんの質問をママ達にしていました。

平成30年9月21日金曜日 『ふれあい喫茶 ちまちだ』 担当:山田 恵美

金田コミュニティーセンターでは金田学区まちづくり協議会・ふれあい福祉部会による『ふれあい喫茶 ちまちだ』が開催されています。

平成28年から始まったふれあい喫茶では、丁寧にハンドドリップした珈琲とお菓子、第3金曜の開催ではゆで卵が振る舞われ、取材をしたこの日も用意した席が全て埋まる大盛況でした。

コーヒーカップなどの備品は学区内から寄付で集まったもの。地域の方に支えられ、ボランティアの方々に支えられている取り組みは、地域のみんなの居場所。小さな子どもから高齢の方まで、多世代交流の場にもなっています。

『ここに来るとたくさん喋るわ』

『歌うのが楽しみ』

『皆で集まれていいわ』と参加者の方々。

コーヒーの良い薫りとたくさんのお喋りと、楽しい歌声が溢れていました。

平成30年9月19日水曜日 『BIWAKOビエンナーレツアー』 担当:山元 聡子

BIWAKOビエンナーレの総合ディレクターによるツアーガイドに参加しました(9月19日13時30分~15時30分の2時間)。

今年で8回目を迎える芸術祭で、開催期間は9月15日~11月11日です。

この「BIWAKOビエンナーレ2018」は、近江八幡旧市街地の増える空き家や朽ち果てる一方の古民家を清掃・修繕し、会場として活用することによって「地域再生」を担う目的で始まりました。今回は日仏友好160周年にちなみ、フランスのパリ、そしてフィリピンのマニラでもイベントが開催されています。伝統ある城下町の古き良き古民家と18名の作家作品のコラボは、息を呑むくらい幻想的で素晴らしい空間が再現されています。

今回ツアーに参加された方々は、「この素晴らしいイベントをたくさんの方に観てもらいたいね」と、それぞれに感想を述べられていました。

平成30年9月18日火曜日 『おばあちゃん家みたいな温かい場所「ほんわかの家 金田」』 担当:山田 恵美

金田学区福祉会館では、祝日を除く月曜日・火曜日・金曜日の9時30分~14時30分まで、NPO法人ほんわかハートによる0歳~未就園児を対象としたつどいの広場が開室されています。

市内外から毎日平均9~10組の親子が訪れる広場では、お昼ご飯を持参して食べることもでき、みんなでお喋りをしながらのランチを楽しんでいます。

『ちょっと広いおばあちゃん家みたいで、小さい赤ちゃんには広さがちょうど良いし、顔見知りでゆっくり喋れて嬉しい』、『お友達が出来るし、学区の近い人と会える』、『手作りおもちゃが充実していて、子どもも喜ぶ。』とお母さん達。

はじめての赤ちゃんを育てるママのための親子の絆作りプログラム(BPプログラム)や、赤ちゃんデー(0歳の親子のみ)のほか、さまざまなイベントも開催されており、地域の「ほんわか」する場所になっています。

『84歳 現役ドクターに聴く、長寿の秘けつ』 担当:東 恵子

「しんどいことは何もしていない。自然な暮らしが1番長生きできますよ」と話すのは、桜宮町で開業する医師、折田雄一さん。

昭和20年、高校生の時に両肺切除、69歳で心筋梗塞のため冠動脈のバイパス手術、76歳で前立腺がんと、三度の大病を患いながらも現役医師を続けています。

「高血圧の持病もあり、長生きできないと思ったから、娘が18歳になるまでは生きないと、と思ったんだけど、寿命とは不思議なものですね」と話します。

アメリカの権威あるデータでは、一週間に450分運動するがんばり群、買い物や散歩で適度に体を動かす適当群、運動しないサボリ群のうち、適当群が1番長生きしたそうです。

後期高齢者の患者、約200人を診察している折田医師。「病気だと沈んでいる人を慰めて励ますのが、今の僕の一番の仕事」と話していました。

「人の見ていないところで紳士であれ」。亡き父の言葉が座右の銘だそうです。

平成30年8月19日日曜日 『西の湖おはなしあそび』 担当:中島 健太郎

今回は、西の湖にある、B&G海洋センターで行われた「西の湖おはなしあそび」にうかがいました。 地域に住む親子が数十組参加され、このイベントを通じて西の湖を知って遊んで体験してもらおうと行われました。

- いきもの のぼりつくり

まず、真っ白なのぼりに、思い思いの絵を書いて空にかかげるノボリをつくります。 - 手作り紙芝居

続いては、市内にお住まいの小嶋さんの手作り紙芝居で、湖辺に住む人々と湖のつながりのお話を聞きました。 - 乗船体験 西の湖巡り

最後に実際に船に乗って一時間、西の湖へ!みんなでつくった「いきもの のぼり」を西の湖の空に泳がせました。

『西の湖でヨシ船づくり』 担当:中島 健太郎

鈴鹿山系から琵琶湖に注ぐ水を豊かに蓄える西の湖。

その西の湖には、琵琶湖やその周辺の川など、県内にあるヨシの約7割が群生しているといわれています。

そのヨシを使って、県内外の方がやってきて、ヨシで舟を作っておられました。

ヨシの束をいくつも作って、それをまたひとつにして、危険でないところは、子どもたちも手伝いながら数時間かけて一つの舟をつくりました。

その舟を西の湖に浮かべさぁ出発!

平成30年8月18日土曜日 『むさっ子食堂×うたランチ』 担当:山田 恵美

平成27年12月からスタートし、今年の夏休み中で4回目となるむさっ子食堂委員会による「むさっ子食堂」と、武佐学区社会福祉協議会、武佐学区まちづくり協議会による後期高齢者(75歳以上)を対象のカラオケとランチを楽しむ「うたランチ」が8月18日、武佐コミュニティセンターで開催されました。

むさっ子食堂には子どもたちとスタッフ約50人が、うたランチには約20人の高齢者が集まり、総勢70人がむさっ子食堂が用意した夏バテ防止ランチを交流しながら楽しんだ。美味しいランチに参加者には自然と会話や笑顔が溢れていました。

平成30年8月10日金曜日 『「はちの子」の子どもたちが安土城郭資料館を見学』 担当:東 恵子

近江八幡市余暇支援クラブ「はちの子」では、特別支援学校や特別支援学級に通う児童生徒の長期休暇中を有意義に過ごしてもらおうと、事務局、スタッフ、ボランティアが支援しています。

この日は安土コミュニティーセンターに集合。午前中は安土城郭資料館を見学しました。安土城を1/20に復元した展示は内部まで再現されていてびっくり。戦国武将気分にも浸れました。

この日の昼食は、ボランティア「ポレポレ25」のメンバー6人が腕をふるいました。代表の東森俊之さんは「喜んでもらえのがうれしい」と話していました。また、はちの子スタッフの藤森翔太さん(大学3回生)は、「一人ひとりに適切な関わりを探っています」と話していました。

みんなの支えで繋がる、笑いの絶えない場。福祉や教育、看護の現場で働いている元スタッフも多いそうです。

平成30年8月9日木曜日 『砂を吹き付け、自分だけのコップづくり』 担当:東 恵子

夏休みも中盤に差し掛かった8月9日、桐原コミュニティセンターで「サンドブラスト体験」講座があり、友達同士や親子連れなど約20人が参加しました。

講師をつとめたのは、ガラス工房ぎやまん(武佐町)の井上久光さん。

まず、好きな絵柄をシールに写し、カットしてグラスに貼り付けます。「めっちゃ難しい」と困っている子どもには、妻のます代さんが丁寧に教えてくれました。特殊な機械にグラスを入れ、細かい砂を吹き付けると、絵柄を貼った部分以外がすりガラスに。ここ数年、恒例になっており楽しみにしている参加者もいるとか。「自分だけのコップができた!」と、子供たちも満足そうでした。

井上さんは「喜んでくれるのが何よりうれしい」と話していました。

平成30年8月8日水曜日 『笑いは元気の源!笑顔あふれる馬淵学区シルバー講座』 担当:山田 恵美

馬淵コミュニティーセンターでは、馬淵学区まちづくり協議会主催で年間10回の『馬淵学区シルバー講座』が開催されています。第4回は8月8日に深尾勝義さんを講師にお招きして、お楽しみ講座「江州音頭で楽しもう!」が開催され、約50人が講座を楽しみました。

江州音頭の知識や歌詞についてお話を聴き、『そりゃ~よいとよいやまっか どっこいさ~のせ~』の掛け声や手拍子に、自然と身体が動き、会場は参加者の笑いと笑顔であふれていました。

平成30年8月4日土曜日 『老蘇ビオトープまつり』 担当:中島 健太郎

連日の猛暑の中、8月4日に老蘇学区の夏祭り「ビオトープまつり」が今年も行われました。

たくさんの参加者の中、安土中学校による演奏や地元の方々によるステージ発表、模擬店やゲームなどがありました。そして、そこには何よりも、この猛暑でなかなか活躍の場がない子供たちのたくさんの声が、会場にところせましと響いていました。

イベントの締めくくりには花火が打ち上げられ、その一発一発に大きな歓声があがりました。

平成30年6月9日土曜日 『みんなで楽しくニュースポーツ「障害者スポーツ体験教室」』 担当:東 恵子

障がいのある人もない人もスポーツを楽しもうと「障がい者スポーツ体験教室」が近江八幡市市民共生センターで開かれました。

近江八幡市体育協会などが主催したもので、スポーツ審議会の中で「障がいのある人にもスポーツの機会を」との声があり実現、約25人の参加者が汗を流しました。

会場では、ペタンク、カローリング、キンボールなどのニュースポーツと呼ばれる誰もがレクリエーション的に楽しめる競技を紹介。スポーツ推進委員らが指導しました。

大きなボールを床に落とさないように相手チームに投げる「キンボール」。「わぁ!」「おー!」と叫びながらはじくボールを必死で捕まえます。笑い合い、ボールを追いかけていれば自然とお互い仲良くなれます。

生涯スポーツ課の担当者は「スポーツに障害の有無は関係ない。スポーツ推進委員が障がい者スポーツ指導の資格を取り、がんばっています」と意気込みを語りました。

発達障がいで地域の中学校に通う長男と参加した越後美穂さんは「体を動かすのが苦手な子だが、スタッフも多く楽しめた。市の取り組みを応援して参加するのも保護者の役割りだと思う」と話していました。

平成30年5月31日木曜日 『こども園の保護者会によるヴォーリズ学園ツアー』 担当:山田 恵美

近江兄弟社ひかり園保護者会「ともしびの会」の主催でヴォーリズ学園を巡るツアーが開催され、ひかり園の保護者39人が参加しました。

あいにくの曇り空でしたが、ひかり園の安川園長の案内のもと、国の登録文化財に指定されている、学園内で最も古い建物である以前は礼拝堂として使われていた教育会館や、以前は幼稚園舎として使われていたハイド記念館などを巡りました。ヴォーリズ建築の古いけれど温かみのある雰囲気を味わい、歴史を学んだひとときとなりました。

ツアー後は、学園内の学食でランチを食べた参加者からは、久々に学生気分を味わって楽しかったです!との声が多数寄せられました。

平成30年5月27日日曜日 『手をつなぐスポレク広場 ~八幡山の中腹と八幡堀をぶらりウォーキング!~』 担当:東 恵子

5月最後の日曜日、近江八幡市手をつなぐ育成会の「手をつなぐスポレク広場 ~八幡山の中腹と八幡堀をぶらりウォーキング!~」が開かれ、障がいのある子どもから大人まで約30人が参加しました。

「家族だけではトライできないこと。みんなとなら大丈夫かな」というのは、養護学校小学部の保護者。「母親だけでは甘えてしまうけど、お父さんが一緒なのでやる気を出してくれた。みんなの声かけもうれしい」と話していました。また、別の保護者は「息子の成長を間近で見て、たくましくなったなと思った」と微笑んでいました。

枯れ葉が積もった山道やデコボコの下り坂が続き、うずくまってしまった女の子も…。すれ違うハイカーたちも笑顔で見守っています。「歩こう!」と決心したように立ち上がりました。ウグイスのさえずりも爽やかな新緑の中では、みんなが仲間です。公園までたどり着いて「頑張ったね」とハイタッチする姿も。平日は作業所で働く40歳の男性も、子どもたちと歩いて「楽しかった」と、うれしそうでした。

今回協力したボランティア団体「近江八幡おやじ連」の男性は、「子ども達と家族に、町歩きではなく、自然の中での体験をしてもらいたかった。また協力したい」と話していました。

平成30年5月13日日曜日 『第15回「若葉カップ」』 担当:東 恵子

豪雨降りしきる中、桐原小学校で第15回「若葉カップ」がキックオフ!県内外から小学4年生の全10チームが勢揃いしました。思うようにボールが蹴れない、濡れた芝で滑る、前が見えずに走れない…などコンディションの悪い中、必死にボールを追う子どもたちの姿が印象的でした。桐原JFCの土井福美監督(64)は、「無心にボールを追う姿が感動を与えてくれる。サッカーはチームプレー。相手を思いやる心を育んでほしい。Jリーガーも輩出できるのでは」と話していました。また、メンバーの父親でコーチの片山幸一さん(41)は、「土曜日・日曜日も練習で自由な時間はあまりない。でも、息子と一緒に成長できるのでやりがいを感じる」と笑顔で話していました。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書広報課

〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地

電話番号:(秘書)0748-36-5523 (広聴広報)0748-36-5526

ファックス:0748-32-2695

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年01月31日